L4卡車超級黑馬內蒙交卷:落地200輛,年化營收3億,一年融資10億

這是今年最特殊的一匹L4黑馬——卡爾動力。

一級市場冷淡,但它4輪融資,總額10億+,前后周期不到一年。

L4卡車海外哀鴻遍野,國內謹慎推進,但它最長運營路線300公里,車隊200多輛,全球規模最大。

年化營收已經達到3個億。

滿打滿算,這家公司剛剛獨立1年,立項3年。

發展速度和規模,業內罕見。

全球最大規模L4卡車車隊,落在什么場景?卡爾動力主動披露的數據是:

都是“全球第一”。

一個最容易被關注的重點自然是L4,卡爾動力沒有表現出任何對低階輔助駕駛技術的妥協和“留戀”,高舉L4大旗,并且認定已經找到了最好的落地模式和場景。

這就是官方口徑中容易被忽略的信息:大宗、編隊。

除了少部分在北上廣研發測試的車輛,卡爾動力大部分真正落地運營的車隊跑在內蒙古鄂爾多斯市境內——這是全中國煤炭儲量最大、產量最大的市級行政區,有旺盛的大宗商品貨運需求。

根據官方數據,整個鄂爾多斯市有數十萬輛貨運卡車奔波在各級公路、礦區,是全球范圍內最大自動駕駛單一市場。

另外,鄂爾多斯市東西長約400公里,南北寬約340公里,物博的同時還地大,具備良好的高速公路運輸條件。

需求、場景兩個層面,鄂爾多斯堪稱自動駕駛卡車的天堂。

具體落地形式上,卡爾動力采用了自動駕駛編隊的形式:

頭車是一輛有人駕駛的卡車,配備最基礎的L2輔助駕駛功能,后面可拖最多5輛L4自動駕駛卡車。

為什么不用全L4無人構成車隊?卡爾動力解釋是因為當地法規所限。但實際前不久卡爾動力在北京已經拿到了無人化編隊測試許可,和小馬智卡、主線科技等等同一批。

自動駕駛卡車編隊依靠V2V技術實現車隊內通信,常規路況下執行跟隨策略:

而在需要超車、繞行的場景,車隊會遵從頭車指示:

但頭車并不具備后車的操作權限,接到指令后,后車的感知、規劃和具體執行,都由卡爾動力自研的L4自動駕駛系統完成。

這就使得編隊能夠應付包括密集車流變道、路口掉頭、加塞等等復雜路況。

同時編隊策略上也具備高度靈活性,可以將不同目的地,但路線有重疊的貨運任務靈活組隊,車輛隨時加入或離開車隊。

卡爾動力自己總結為一個“非主流”的自動駕駛公司:

大多數創業團隊都是為技術找場景,但卡爾動力創業的第一件事,就是先找場景,找企業找管理部門談需求,然后再按需研發產品和技術。

年營收3億,怎么來的?物流貨運行業,無論是以前有人駕駛,還是現在的無人化浪潮,所有議題最終都落到成本上。

以前降本主要靠發動機變速箱技術迭代、老司機腳法等等不確定因素。

自動駕駛來了以后,物流降本有了明確可量化的指標。

卡爾動力模式降本增效的核心,是后拖L4車隊的無人化,至少能節約80%的人力成本。

按照權威數據統計,一般一輛重卡一年的人工費用為20-30萬元,占重卡運營成本的20%左右。

此外,喜歡F1的朋友應該對“真空效應”不陌生:頭車尾部會產生一個低壓區,阻力大幅減少,跟隨車輛能夠顯著節省燃油。

對編隊行駛的重卡同樣也是如此,具體的節油比例,卡爾動力經過實測得出在10%左右。

更大的降本潛力則是自動駕駛的低事故率,帶來貨物運損降低,以及長期保險費用的下降。

當然了,省人、節油、降保費,各個自動駕駕駛公司都在講,屬于賽道的入場券,也是自動駕駛卡車存在立身的根本。

但并不是每一個玩家都能玩得游刃有余,國內外陷入困境的自動駕駛卡車公司不在少數。

卡爾動力認為原因主要有兩個。

一個是前面說的商業層面,大部分創業公司前期都沒有足夠重視“場景需求”,開始談的時間太晚,技術不以需求為核心,落地自然不順利。

另一個是技術層面,卡爾動力歸納自身經驗為3條:

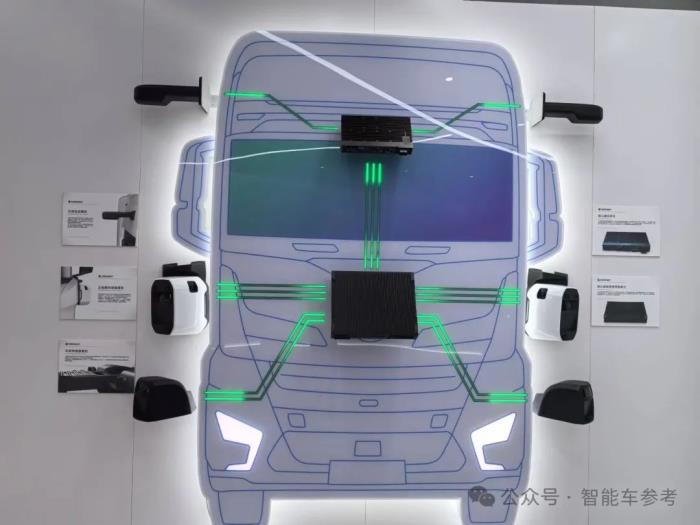

前裝量產、技術體系、基礎設施。

前裝量產指卡爾動力和陜汽重卡結成了同盟,所有落地運營的L4卡車都是共同研發、設計、驗證,并且從陜汽生產線上下來的。

前裝L4卡車首先是車規,能夠合法上路運營。其次在冗余設計、架構支持和系統響應上相比后期改裝優勢巨大,最后,前裝必然使用成熟供應鏈,成本可控。

成本控制上,卡爾動力除了前裝量產更進一步。

卡爾動力向我們透露,在全車5個激光雷達、4塊英偉達Orin的條件下,整個L4套件的成本“比大多數友商一顆激光雷達的價格還要低”。

卡爾動力指的是自動駕駛卡車上常見的360°機械式激光雷達。因為卡車的尺寸、視角等原因,這種線數有限、價格昂貴的產品其實一直都在使用。

但卡爾動力采用編隊形式,各車的傳感器信息其實可以通過V2V系統互補,因此可以使用和乘用車相同的半固態產品。

技術體系上,卡爾動力實際上已經在運營車隊上落地了端到端自動駕駛系統,兩段式結構,感知策略一張網,規劃控制一張網,和華為小鵬類似。另外還有外掛的多模態大模型輔助認知場景。

這也是編隊模式落地前提:后車不能僅僅依靠頭車指令,自身還必須具有高階無人化能力才能應付各種路況。比如礦區非鋪裝道路:

支撐端到端和多模態模型研發,業內有“萬卡、10億”的入場券一說,對創業僅3年的公司門檻極高。

但卡爾動力透露,僅在鄂爾多斯的前線研發中心棋盤井鎮就部署了3600塊GPU。

后端的算力調用,以及大模型預訓練的資源,幾乎是沒有上限的。

好吧直接不裝了,卡爾動力可不是什么白手起家的創業公司,而是含著金鑰匙出生的自動駕駛“創二代”。

卡爾動力從何而來卡爾動力CEO韋峻青,清華大學自動化系出身,曾任安波福自動駕駛全球副總裁,滴滴自動駕駛CTO。

技術層面,韋峻青曾是滴滴自動駕駛的核心。

而卡爾動力其實就是滴滴內部的自動駕駛卡車項目KargoBot,2021年啟動,2023年正式獨立運營。

獨立后卡爾動力開始了公開外部融資。從去年10月份開始不到一年的時間里,已經完成了包括天使輪、戰略融資以及A輪在內的4輪融資。

累計公開融資金額達到10.5億元。

背后的投資方包括鄂爾多斯國投、鄂爾多斯集團、中集車輛、深投控合作基金、地平線等等。

今年開始,卡爾動力密集傳出落地進展。

今年3月份,內蒙古鄂爾多斯巴什區向卡爾動力頒發了首張智能網聯汽車測試牌照,推進L4級自動駕駛貨運落地。

4月,交通部第二批智能交通先導應用試點項目中,卡爾動力在鄂爾多斯的煤電項目是唯一入選的干線貨運自動駕駛重卡項目。

5月份獲得北京自動駕駛卡車編隊行駛測試資質,同一批拿牌照的,還有小馬智行、主線科技等等。

在商業落地層面,卡爾動力除了落地規模最大、路線最長,也是離L4商模型跑通最近的玩家之一。

他們算了這樣一筆賬:常規重卡的年單車利潤率在5%左右。而目前在整個車隊都配安全員的情況下,竟然沒有虧損,年單車利潤率達到2-3%。

3億年化營收,主要是通過自己運營車隊實現的。

后續去掉安全員(法規允許),利潤會遠遠超過有人駕駛的傳統物流,據說“單車跑一年就能覆蓋成本”

卡爾動力“一鳴驚人”的背后,自動駕駛卡車賽道展現著不容忽視的變化和趨勢。

卡爾動力先行圈定了鄂爾多斯,但全國類似需求很多,自動駕駛商用車遠沒有乘用車那么卷。

所以L4真正產業化,Robotruck會跑在Robotaxi前面?

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2024-08-22

新火種

2024-08-22