為矛盾的理論提供統一解釋,牛津大學等揭秘非晶硅結構

編輯丨coisini

非晶硅(α-Si)是研究最廣泛的無序網絡固體之一,其結構已經被研究了幾十年。兩種主要理論分別基于連續隨機網絡模型和「類晶體」模型,后者被定義為在保持整體非晶網絡的同時,表現出類似于晶體狀態的局部結構有序性。然而,這種局部有序性的程度一直不明確。

最近,一篇題為《Signatures of paracrystallinity in amorphous silicon from machine-learning-driven molecular dynamics》的論文利用機器學習驅動的模擬方法,系統地采樣了淬火硅的構型空間,從而揭示了非晶化和結晶化之間的界限。這項研究為非晶網絡看似矛盾的理論提供了統一的解釋。研究團隊來自牛津大學等機構,論文發表在《Nature Communications》上。

論文地址:https://www.nature.com/articles/s41467-025-57406-4

簡單來說,該研究采用精確且高效的 teacher–student 方法,系統地對非晶硅的構型空間進行了采樣,以探索完全無序結構與晶體結構之間是否存在中間狀態。

該研究將準確但相對較慢的「teacher」機器學習勢(Si-GAP-18)蒸餾成一個更快的「student」模型,其中使用矩張量勢(MTP)。

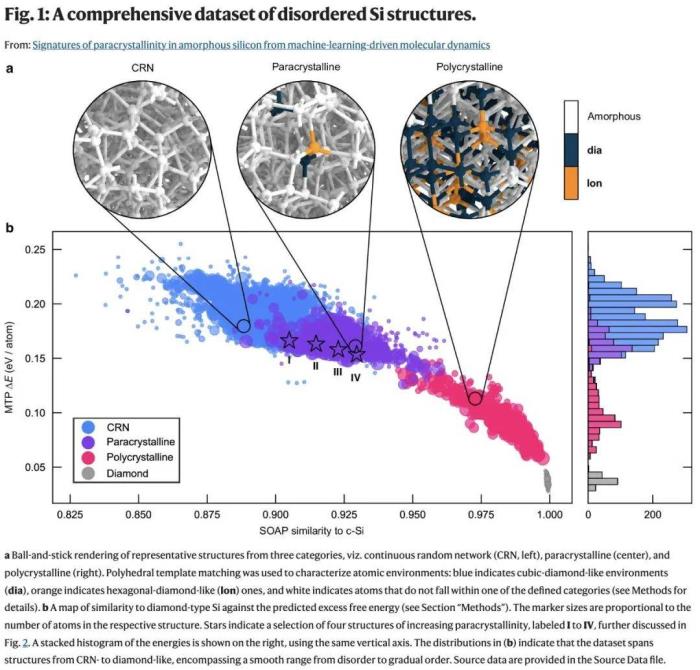

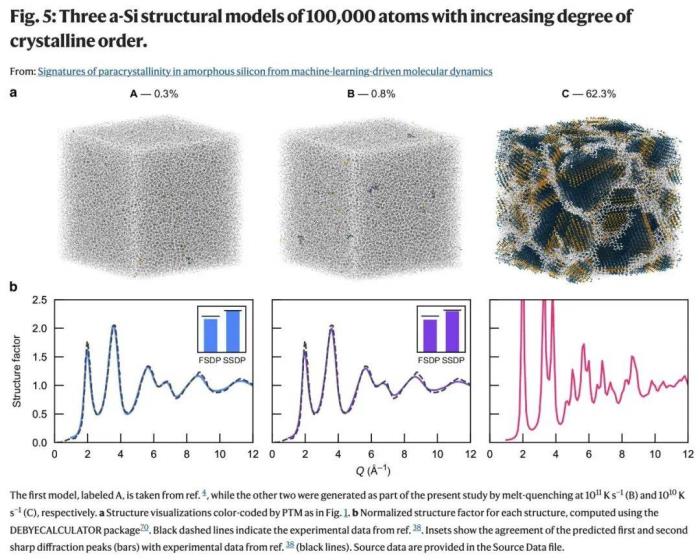

該研究在分子動力學(MD)模擬中創建了一個非晶硅結構模型庫,這些模型的參數經過了系統性變化。具體而言,該研究對四種系統規模(64、216、512 和 1000 個原子)進行了熔融淬火模擬,并采用四種淬火速率:10^13、10^12、10^11 和 10^10K/s。

為了獲得一組不相關的結構,該研究僅從每次熔融淬火模擬中提取最后一幀,最終得到了一個包含 3069 個獨特結構(約 130 萬個原子)的數據集。

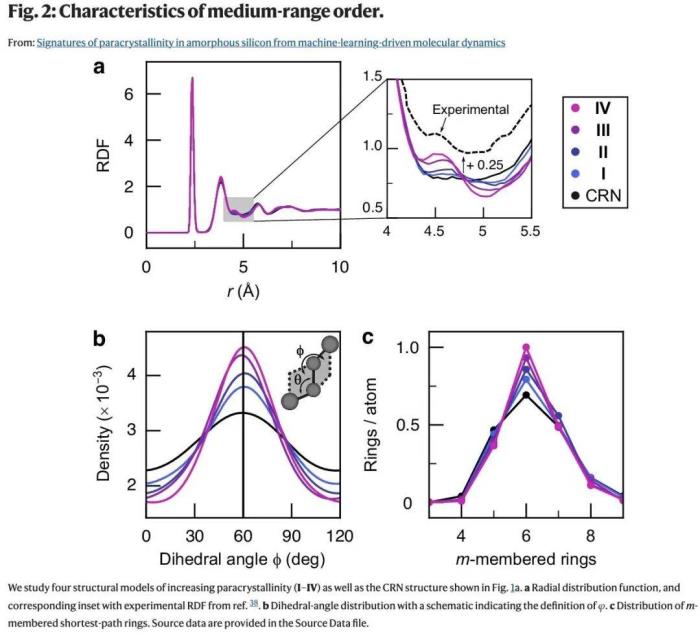

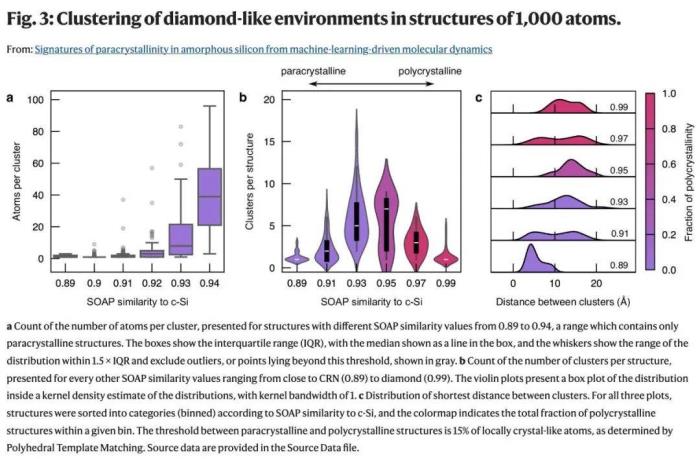

盡管類準晶介于 CRN 和類多晶之間,但它在拓撲和能量上與前者有顯著的重疊。該研究選擇在重疊范圍內的四個 1000 原子的類準晶結構(標記為 I 至 IV),進行了更詳細的分析。

然后該研究分析了數據集中的聚類趨勢:

分析結果使該研究提出了一種修正的類準晶硅模型,該模型與高質量的實驗數據一致。

感興趣的讀者可以閱讀論文原文,了解更多研究內容。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2025-03-26

新火種

2025-03-26