AI時代考試測評還有用嗎?第七屆世界教育前沿論壇熱議

在中國,應試文化正不斷受到詬病與沖擊。對于統一性考試的負面影響,不乏尖銳的分析與批評。但也有教育學者認為,現存考試制度是最公平的競爭,似乎還沒有找到任何替代。應試文化何去何從?隨著數智化浪潮尤其是人工智能在教育領域的大面積滲透應用,新興技術所賦能的教育改革,正不同程度地嘗試突破傳統的測評和考試。

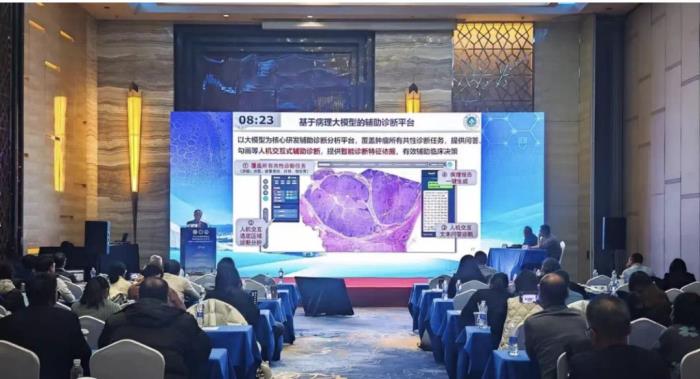

12月14日-15日,由中國教育三十人論壇、香港大學教育政策研究中心、田家炳基金會、深圳香港培僑書院龍華信義學校聯合籌辦的第七屆世界教育前沿論壇在深圳舉行。本屆論壇的主題為“測評與考試:從科舉到人工智能”,來自英國、韓國、馬來西亞、新加坡及中國內地、香港、臺灣的30余位專家學者以及一線教育工作者,圍繞主題分享思考,積極提出改變現狀的路徑和方法。

重新審視當前教育:

突破傳統測評和考試

歷時1300多年的古代科舉,與現代的考試跨代融合,形成了今天華人社會中近乎牢不可破的應試文化。作為一種獨特的社會現象,應試文化是由工業社會經濟話語與歷史公民話語的融合演變而來,具有深刻的社會背景和現代社會的烙印。

論壇上,世界教育前沿論壇主席、香港大學榮休教授、中國教育三十人論壇成員程介明表示,今天的全民學校制度,是不到200年前工業社會頂峰時期的產物,目的是為社會提供各類各層的人力資源,其形態模擬了工業生產流程,考試成了質量控制的關鍵。而隨著社會變遷,大規模生產逐漸不再是常態,機器替代人工成為趨勢,就業形態發生了變化,轉工轉行成為常態。傳統的應試教育制度可能不再適用,社會需要培養自信、自立、自主、自為的個體。

世界教育前沿論壇主席、香港大學榮休教授、中國教育三十人論壇成員程介明。

他表示,教育改革應注重培養學生的能動性和自主性,將學習還給學生,讓他們掌握自己的學習。人工智能為教育改革提供了新的機會,讓學生掌握自己的學習,并不同程度地嘗試突破傳統的測評和考試。

臺灣新竹清華大學教授謝小芩回顧了科舉制度的歷史、特點以及其與現代教育的聯系。她談到,考試主導教學的現象可以通過人工智能的發展得到改進,從而提升考試和測評方式,推動養成教育和教學的整體提升。例如,可以使用AI來出題、進行追問式和情境式考試,以及提高考試的效度和公平性。

亞洲學生在學科學習上的投入是顯而易見的,尤其是在數學和科學等科目上,他們的表現往往在全球范圍內都非常出色。然而,盡管亞洲學生在國際學術競賽和標準化考試中取得了優異成績,但在諾貝爾獎等國際榮譽的獲得上,歐美國家確實更為突出。這也促使教育界和公眾開始思考,傳統的測評方法是否能夠全面反映學生的多元智慧和能力。

對此,經濟合作組織(OECD)教育與技能司司長安德烈亞斯·施萊歇爾表示,培養一流的人才需要深入思考如何增強個人在閱讀、數學和科學等方面的能力,以適應不斷數字化的社會。

他認為,評估固定學科內容比評估思維能力容易,但我們需要改變評估方式。常規認知技能的需求正在下降,技術密集型任務在增加,我們需要將人工智能融入其中。他強調,學校應該幫助學生理解他們的存在意義、價值觀、熱愛的事物以及他們想要實現的目標,這需要個性化的教育方法。同時,學習和考試不應該被割裂開來,考試應該成為學習體驗的一部分,并提供持續的反饋。

教育測評的全球視野:

技術與評估的革新

依托大數據分析、機器學習、自然語言處理等先進技術,全球范圍內,教育評價正從傳統的紙筆考試模式,向著智能化、個性化和全球化的方向邁進。論壇上,嘉賓們分享各自在這一領域的探索和實踐,為教育評價改革提供了寶貴的經驗和啟示。

新加坡國立南洋理工大學國立教育學院副教授吳偉斌談到新加坡減少考試的嘗試與經驗。“自1965年以來,新加坡教育設計從基本的生存驅動轉變為重視IT技能和社會需求。教育的目標已經從效率驅動轉變為強調創造力和創新的高層次思維技能。”他表示,教育領域正經歷著從傳統到現代化的轉型,這涉及到對小步驟改革的認識,即通過做一些小的、正確的改變來推動整體的進步,哪怕這可能意味著會錯過一些正確的事物。

科大訊飛副總裁周佳峰在論壇上介紹了通過測評推動教育的實踐經驗。他談到,大模型的發展為學生測評帶來了更深層次和更多維度的可能性。傳統的測評主要關注智力水平和學業成績,而現在通過學科知識、身心健康和AI素養等多方面的測評,可以更全面地了解學生的發展潛能,并為他們提供適切的學習資源。

與技術派的自信樂觀不同,倫敦大學學院教育與社會學院教授韋恩·霍姆斯則從批判性的視角談到,在教育領域引入AI工具時,“一個關鍵問題是缺乏獨立證據來驗證這些工具的安全性、有效性和對課堂的積極影響。”他強調,雖然這些工具可能已經經過某些測試,并聲稱具備有效性和安全性,但實際上缺乏獨立證據來支持這些說法。這導致教育決策者、教師和學校領導在選擇和使用這些工具時,往往依賴不確定的信息。

他指出,這種情況可能導致孩子們成為未經充分控制的實驗對象,這與科學實驗應在良好道德控制下進行的原則相違背。“應將AI工具的使用從無根據的嘗試轉變為基于充分證據的技術應用,從而確保當它們應用于教育實踐時,我們能對其有效性和安全性有信心。”

吳偉斌也認為,教育評估實踐面臨著挑戰,需要在正式和非正式評估之間找到平衡,并且要適應多樣化的教育內容和方法。評估的目的不僅是測試學生的知識,更重要的是考察學生如何應用這些知識。

交流中,湖南師范大學教授楊志明談到,AI的發展帶來了許多機遇,例如通過自然語言處理技術,人們可以直接用自然語言進行學習和交流。此外,大數據和機器學習神經網絡的發展使得處理海量數據成為可能,而谷歌發布的Willow量子芯片更是展示了AI在算力上的突破。這些都可能對人們的學習和生活產生顛覆性的影響。

“在目前的AI技術水平下,AI可以作為助手,但還不能完全擔任主角,因為這樣做可能會帶來較大的風險,就像現在沒有人敢完全依賴AI開出的藥方一樣。” 楊志明提出,盡管ChatGPT帶來了許多機遇,但也伴隨著風險。例如,AI可能存在數據偏見,導致考試題目對某些文化或種族存在不公平。此外,AI的評分標準可能與人類評分員存在差異,考試藍圖可能缺乏針對性,考務管理可能存在安全風險,以及出題可能受到訓練數據的偏差影響等。

楊志明認為,如何在利用ChatGPT等AI技術的同時,確保教育的公平性、誠信性和教師的職業發展,是當前教育界面臨的重要課題。

創新教育測評:

跨學科實踐與教學改革

AI加入日常教學后,會產生什么變化?

“我的能力已不足以批改學生利用AI生成的作品。”圓桌交流中,香港圣公會阮鄭夢芹銀禧小學副校長李偉銘分享了一個案例,該校六年級學生根據二年級學生創作的故事進行閱讀理解,并利用AI技術生成圖片。這一過程中,六年級學生通過閱讀低年級學生的作品,不僅進行了有趣的討論和反思,還制作了令人驚嘆的作品。

李偉銘認為,AI時代要求教師重新思考批改的目的和方向,從簡單的理解、牢記轉向更高層次的創作。教師不再是權威的知識傳授者,而是知識的共享者和引導者,與學生一起學習和反思。教師需要思考如何在班級中發揮新角色,如何賦能學生,鼓勵他們互相評論、評審和評賞,以促進學生的進步。“這是新一代學習的關鍵。”李偉銘說。

傳統的測評方法往往側重于學生的學術成績和知識掌握程度,而較少關注學生的創造力、批判性思維、情感智慧、社交技能等非認知能力。在本次大會上,來自教學一線的校長和老師們進行了分享。他們均認為,教育評估的改革方向之一是更加全面地評估學生的多元智慧和能力。

論壇上,深圳市寶安中學(集團)校長袁衛星介紹了一些好的測評案例。比如有學校將傳統的考試轉變為趣味的綜合素養測評。學生們在設計文創產品的中,不僅學習美術設計,還要進行項目推銷、文化研究、材料采購和產品制作,最終以產品發布會的形式向虛擬客戶推銷自己的作品。這種跨學科融合的測評方式,強調實踐操作和創造力,讓學生在參與中學習。袁衛星認為,教育測評的原則應基于需求,以學生為中心,根據學生的感受調整測評的頻率和難度,真正體現學生為主體、教師為主導的教學理念。

深圳市龍華區教育科學研究院副院長黃仕則分享了龍華區在教育評價體系上的創新,該體系利用人工智能和大數據技術,構建了“六位一體”的新一代教育評價體系,包括學業監測、深度監測、體質健康監測、美育監測、增值評價和專題監測六個方向。此外,黃仕則還介紹了AI輔助作業減負提質的試點項目,通過無感數據采集技術,收集學生作業過程數據,解決減負提質的可見性問題,減輕老師負擔,緩解家長焦慮,促進校家社協同育人。

吳佳筠校長來自香港培僑小學,她分享了學校在教育測評方面的改革。學校原先每學期都有期中和期末考試,但后來認為單一的試卷評估不能全面反映學生的能力,因此取消考試,轉而采用多元化評估方式。這些方式包括實際操作作品、實驗能力、識字應用等,強調在評估過程中觀察學生的知識運用、技能、創造力和態度。

例如,五年級學生在學習地方描寫文后,需要選擇一個中國地方進行研究,并扮演小導游向同學介紹,同時制作PPT進行展示。評估標準非常詳細,包括內容、結果和口頭報告的聲量等,讓學生清楚如何獲得分數。大規模的評估是四年級的綜藝課程,學生可以選擇自己喜歡的項目學習,最終通過全級同學共同完成的音樂劇表演來展示學習成果。

這些改革后的考試形式不僅讓學生感到有趣,而且能全面評估學生的態度、合作能力和多方面的能力。雖然老師在準備過程中付出了很多努力,但最終的結果令人滿意,吳佳筠認為這樣的改革是值得的。

“我在進步嗎?”“我怎么知道我在進步?”香港弘立書院的小學校長單寧在發言中以孩子的視角向與會教育學人拋出這個問題。她認為,評估不僅僅是測評,而是為學生的學和老師的教提供證據。

單寧談到,在小學階段,考察和記錄尤為重要,因為它們提供了學生學習內容和進步的證據。考察包括老師的日常觀察、學生自我認識、討論和簡單測試等多元方式。記錄則涉及到標準化評估、成功標準、學生清單和學生反思等,以確保老師對學生認識的一致性。

在測評和報告方面,單寧提到內部評估和外部評估的重要性,包括教研室的評估和學校的單元評估。報告則關注學生的能動性,包括學生、家長和老師之間的三方會談,學生主導的會議以及成績報告單,這些都是學生學習歷程的呈現。

單寧認為,評估不等同于測評,評估是一個包含考察、記錄、測評和報告的完整循環,它賦予了學生更多的意義,涉及學生的自我認知、學習過程的分享和反思。

據悉,“世界教育前沿論壇”是中國教育三十人論壇創辦的一個跨領域的國際教育交流平臺,以“引領趨勢,開創未來”為宗旨。論壇旨在推動最新教育思想和最新教育模式的國際間交流,推動最新教育科技的應用,實現未來教育的全面發展。論壇每年十月在中國深圳市舉行,每屆選取最前沿的學習科學問題作為主題。

(文章來源:南方都市報)

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

南方都市報

2024-12-18

南方都市報

2024-12-18