“真”無人駕駛離我們還有多遠|對話文遠知行COO張力

本文來自全天候科技

作者 | 蘆依 編輯 | 羅麗娟

自動駕駛曾被視為創業者的激進理想,而今,無人車已經開進現實。

在北京、廣州和長沙等城市,部分市民已經可以打無人駕駛出租車(Robotaxi)嘗鮮。而據第一財經報道,為馳援廣州抗疫,包括文遠知行在內的科技公司還組建了自動駕駛車隊,為封閉社區配送物資。

文遠知行WeRide正是自動駕駛領域的頭部公司。成立于2017年的文遠知行定位在L4級自動駕駛技術,是首家獲得全球汽車制造商(雷諾日產三菱聯盟)和全球客車制造商(宇通集團)戰略領投的自動駕駛企業,同時獲得了中美兩地的無人駕駛測試許可。

今年以來,自動駕駛熱潮再起。行業迎來第一家上市公司,Robotaxi也取得了政策和技術上的突破。另外,包括蔚來、小鵬在內的新造車企業股價猛漲,種種利好疊加,也讓自動駕駛的細分領域迎來了資本的回暖。

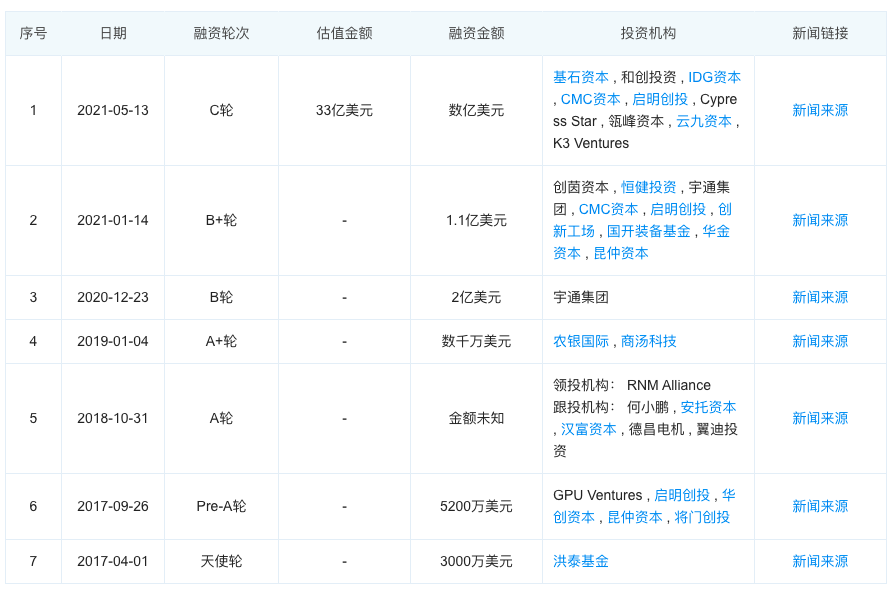

今年截至當前,文遠知行已完成三輪融資。1月,文遠知行宣布完成B2、B3兩輪融資,B輪總融資額達3.1億美元,國內頭部客車集團宇通是本輪融資的戰略領投方。不到四個月,今年5月文遠知行又獲數億美元C輪融資,投后估值達33億美元。

文遠知行融資歷程,來源企查查

文遠知行融資歷程,來源企查查

文遠知行總部位于廣州,當前團隊規模超過400人,其中85%以上為研發工程師。隨著自動駕駛從技術開荒走到落地,文遠知行始終堅守“運營服務商”角色。

“我們認為未來的方向還是共享化,其價值在于能夠讓C端不買車,相應的市面上車輛的產能也可能會受到影響。”文遠知行WeRideCOO張力對全天候科技表示。

2018年11月,文遠知行在廣州推出了國內第一輛Robotaxi。一年后,文遠知行與廣州公交集團旗下的白云出租汽車集團合資成立文遠粵行,作為Robotaxi的落地運營公司。如今文遠知行Robotaxi運營已有18個月,車隊規模已達100多輛。

2020年6月,文遠知行還與高德達成合作,將Robotaxi接入高德打車平臺,在中國實現首例由聚合打車平臺與自動駕駛出行企業聯合推出的全對外開放Robotaxi服務。

就在去年11月底,文遠知行公布了Robotaxi運營一周年的成績單:共安全完成超14.7萬次出行,服務用戶數超6萬,無任何主動責任事故。

從Robotaxi出發,文遠知行還和客車企業宇通集團合作,在今年1月推出了無人駕駛小巴(Mini Robobus)。并率先在廣州國際生物島開展對外試運營,運營范圍覆蓋區域內各辦公點和商業點。

如今,文遠知行已經形成Robotaxi和Mini Robobus兩條業務線。而依托文遠知行自主研發的WMP自動駕駛平臺化技術(WeRide Master Platform),其可用一套技術支持多個平臺,無論是Robotaxi、Mini Robobus還是未來其他場景,都不需要再做新的開發。

在新的風口下,關于自動駕駛的商業模式、造血能力、與主機廠的競合關系,以及未來的行業格局等問題都備受行業關注。對此,文遠知行COO張力與全天候科技展開了深入交流,并分享了他的看法。

文遠知行WeRide首席運營官張力

文遠知行WeRide首席運營官張力

以下是對話實錄,經全天候科技整理:

資本波動是常態

全天候科技:有感知到資方對自動駕駛的波峰和低谷嗎?

張力:能感覺到一開始資本市場還是非常樂觀的,認為兩年就能夠做出來無人駕駛,但是在做的過程當中,出現了波谷,出現在2019年的下半年到2020年的上半年,當然疫情也有一定原因。

可以看到資本市場的變化,就是波峰、波谷的浮動。我覺得未來也一定是這種狀態,資本波動是常態,后面還會出現,但投資無人駕駛要看長期,行業整體必定是向上走的。

現在我們每周都得見好多波(投資人),反正從上午一直到下午接待,每周都是安排滿的。而一年前的資本寒冬中,公司專門負責投融資的部門大多數時間可能只是整理PPT或者開遠程會議。

那時去找投資人融錢真的很難,無論對方提什么條件,我們恨不得都接受。而現在我們有了更多選擇,可以選擇更有資源的資方來合作。

全天候科技:以前自動駕駛以機構投資為主,現在車企成為投資主力,為什么會有這種變化?

張力:其實對于車企來講,在初始階段,尤其L4自動駕駛初始階段,大家都摸不到頭腦,因為市場的需求不是L4,而是生產L2,很多主機廠甚至連L4的戰略都沒有。所以對于國內企業來講,有一個從不了解到了解的過程。

也就是說,在初期的時候可以看到,跨國的主機廠在國外有這種(投資自動駕駛)布局,過去兩三年也開始出現跨國的主機廠在國內的投資布局。

我們在2018年獲得雷諾日產三菱聯盟的戰略領投,是首個國際主機廠戰略領投的中國自動駕駛初創公司。

隨著智能網聯汽車在過去一年多時間里面的發展,隨著蔚來、理想、小鵬這些造車新勢力的發展,帶動了自動駕駛的整個產業的發展。現在很多國內主機廠也開始紛紛布局這個領域,我們可以看到民企、大的國企也紛紛投入到L4自動駕駛領域里面來了。

全天候科技:文遠知行與頭部車企宇通的合作是怎么達成的?

張力:其實宇通在L4級自動駕駛方面有自己的整體戰略。在過去的幾年里面,宇通有自己的團隊在做,也在接觸市場上做無人駕駛小巴的企業。去年8月,一個偶然的機會他們找到我們,希望文遠知行幫助他們把宇通小巴真正落地下來,因此我們當時有了一個初始的合作,完全是技術和產品研發上的合作。

我們花了三個月的時間就把全部要求做到了,而且整個體驗的效果也相當不錯。宇通在這個過程中,深入了解了我們公司的技術水平、團隊情況,公司愿景和商業化目標,覺得文遠知行是很好的投資標的,所以他們就決定投資我們。

這個決定也是很快做出,相當于是在技術產品層面上的合作帶來的融資機會。宇通是世界上最大的商用客車制造商之一,也是國內首家也是目前唯一一家投資自動駕駛初創企業上億美元的主機廠。

文遠知行的Mini Robobus

文遠知行的Mini Robobus

商業化、技術面臨挑戰

全天候科技:自動駕駛公司與主機廠的合作模式大致有兩種:一種是做Tier1(為車企服務的供應商),另一種是合作探索Robotaxi。文遠知行更傾向哪種模式?

張力:對,其實我們說的更多是后者,前者不是我們主要的目標。

今天很多的自動駕駛企業都在給主機廠做L2,而真正主機廠要認證一個Tier1供應商,整個周期和所耗費的精力都是非常大,一般從評估到測試,短要2-3年,長要4-5年。有這個時間和投入,我們可能已經把L4都做出來了。

其實做供應商的模式是比較傳統、比較成熟的模式,如果企業想營收,會照這個思路來去做。這些公司可能認為,一旦做成了,如果這個造車企業幾十萬輛產能,我的銷量也會有幾十萬乘以單價,就有贏利了。

但是這種思路有一個最大的弊端,就是會把你的人才從L4挪到L2上面去,像我們文遠知行初創的時候初心就是L4,希望真正把無人駕駛做出來,而不是為單純為了營收,專門降維做L2,我們一直秉承這樣的思路。

我們認為未來共享化是很重要的方向,共享化存在的價值就是讓C端不用買車了,汽車產業是會受到影響,但共享出行對于未來資源的調用是更優化的,所以我們真的是看到了新四化的發展方向,然后堅定地去做。

全天候科技:資本市場對于做技術供應商和做Robotaxi企業的估值是不一樣的,資方會覺得后者更有價值?

張力:確實如此,就好比投資人給你做登月車的錢,但是你拿著這個錢就做了一個電動玩具車在地球上跑。說白了期望差別很大,這樣也未必能撐得住你的估值。

全天候科技:Robotaxi真正落地還有哪些困難,受哪些因素的牽制?

張力:首先是技術的穩定性。對于我們來說,做無人駕駛,最高的要求是保證乘客的安全,技術穩定性是所有自動駕駛公司都在拼命往前趕的。

第二個就是政策法規和運營的合規性。一定要突破現有的政策法規才能實現無人駕駛和載客運營收費,但是這不是我們一個初創企業能獨立改變的。我們很高興看到現在國家相關的部委、協會,以及研究機構都在研究法律法規方面的創新,包括過去幾個月里面,深圳、北京都先后出臺新的自動駕駛的路測規定,包括對車輛合規性的認可、上路范圍的擴大,比如可以做全無人測試,這些都是積極的信號。但是能真正說讓這個產業按照真正的無人化去運營,這可能還有一段路要走。

第三是資源的整合。自動駕駛企業跟車企之間的合作,不只是一個投融資關系把大家緊密聯合在一起,更多是車企的資源和自動駕駛企業之間的互補性,能夠更大的發揮它的作用。

雖然我們跟宇通的合作關系非常緊密,但是很多國內主機廠的L4級自動駕駛戰略還不是特別清晰,我覺得很多車企還會繼續迷茫一段時間,而且優秀的自動駕駛公司是有限的,大家一旦跟某家主機廠聯姻之后,跟另外一家機會就不大,所以大家要去搶,不但要去搶這個賽道,而且還要在里面找到領先的合作伙伴跑,才是最有價值的,所以在資源整合上來講,我們在努力,車廠也在努力。

所以最后有可能就是國內的主機廠不斷地跟自動駕駛公司一對一聯姻起來,最后形成幾個不同的陣營。

不過,一般來講,這種合作即使有排他性,也都是階段性的,并不是終身的,除非控股你。

全天候科技:無人駕駛技術至今有哪些關鍵的迭代?今年很多車型都搭載了激光雷達,這會是關鍵的技術突破嗎?

張力:在自動駕駛里面,真正的難點有幾個方面:一個是感知、規劃決策、控制;還有就是硬件。但是硬件相比之下我覺得是更容易突破,因為現在這些硬件基本上已經是能夠滿足我們研發、軟件應用的需要。但是它所面臨的最大的挑戰是車規。

硬件當中成本最高的兩個東西,激光雷達和計算單元是最大的挑戰。但隨著激光雷達的量產,包括芯片不斷的出臺,算力不斷的提升,我覺得硬件平臺的壁壘和難點是會逐步下去的。

文遠知行在感知方面做得非常不錯。另外就是規劃決策和控制,應該講是所有企業里面都比較難的一點。但這點上,其實還是需要有一個過程,要有更多數據來積累,更多的場景來去學習、打磨技術。

在硬件方面的研發也會在算法優化上帶來一定的效果,可以說是相輔相成的。

文遠知行的Robotaxi車隊

文遠知行的Robotaxi車隊

探索新模式

全天候科技:你提及主機廠在探索運營服務的新模式,能舉個例子嗎?

張力:像主機廠有自己的出行公司,現在主機廠已經意識到,共享會讓賣車的模式不斷地被顛覆,因此自己也要提供出行服務,去替代普通老百姓買車出行的傳統模式。

但是如果這樣做,就勢必要背很多的資產,同時還要有很多的駕駛員來提供出行服務。但是當有一天做到無人駕駛出行的時候,沒有司機了,這種出行服務很多模式又改變了,很多細節需要打磨。

當這種出行服務變得無人化、不再有司機,可能以前不是問題的事就開始有問題。比如乘客到了目的地,因為急事門沒有關好走了,你說這輛車沒有司機,是走還是不走,還是找什么人把這個門關上再走?比如說乘客叫到一個目的地,這個目的地是自己隨便指定,有可能馬路邊門都開不開,可能有欄桿擋著,但有人類司機不會這樣停車的,但是你要機器人開車是否可能出現這樣的情況?包括哪些地方是不是違章停車,其實人類司機在的時候都能夠判斷出來。

無人駕駛的時候,這些東西可能對我們來說都是問題。所以在這里面打磨的時候,主機廠跟出行公司,還有自動駕駛公司,三家合作才是最好的,全方位打磨未來無人駕駛出行的平臺。

全天候科技:一個觀點是,自動駕駛的軟硬件必須實現全閉環,所以做軟件的公司賣身給主機廠是更好的出路。你怎么看?

張力:能做到閉環是比較理想,但是從現在的業務分工角度來講,主機廠或者造車企業很難養這么大的專業的軟件團隊,這跟產業往前發展的步伐是不一樣的。我們看來,只要我們跟主機廠的合作緊密,也一樣可以成功做出來。

你有不斷投放到市場的技術成果,能夠不斷地往前推動主機廠迭代產品,當有一天真正L4級車輛出來的時候,就是一個最好的結果。

全天候科技:新造車、主機廠和自動駕駛公司都擠入這一賽道,未來會形成怎樣的行業格局,創業公司的生存空間還有多少?

張力:這些公司來造車,再涉足自動駕駛,我覺得是對于L4自動駕駛方向性的認可。但是大家切入的點是不一樣的,有的是通過合資的方式來做,有的自己造車,有的選擇做供應商,大家各有各的路數。現在這個階段,大家更多比拼還是技術,最終誰能跑出來,我覺得還是需要市場的驗證。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-09-07

新火種

2023-09-07