比人類同行快六倍,三星電子開發AI驅動的機器人化學家,自主合成有機分子

編輯| 紫羅

有機化合物合成的自動化對于加速此類化合物的開發至關重要。此外,通過將自主功能與自動化相結合,可以提高開發效率。

為了實現這一目標,三星電子(Samsung Electronics Co. Ltd)的科學家開發了一種自主合成機器人,被命名為「Synbot」,它利用人工智能 (AI) 和機器人技術的力量來建立最佳的合成配方。

給定目標分子,人工智能首先規劃合成途徑并定義反應條件。然后,它利用實驗機器人的反饋迭代地完善這些計劃,逐漸優化配方。通過成功確定三種有機化合物的合成配方,驗證了系統性能,其轉化率優于現有參考。

值得注意的是,這個自主系統是圍繞間歇式反應器(Batch reactor)設計的,使得化學家在標準實驗室環境中可以使用它并且有價值,從而簡化研究工作。

該研究以《AI-driven robotic chemist for autonomous synthesis of organic molecules》為題,發表在《Science Advances》上。

機器人化學與間歇式反應器

機器人化學與間歇式反應器功能有機材料的發現導致了各種電子設備的有機對應物的出現,例如發光二極管、互補金屬氧化物半導體圖像傳感器和太陽能電池,而提高其性能的挑戰仍然存在。

傳統上,依賴于耗時且低效的試錯方法,涉及分子設計、合成和表征過程的重復循環。因此,幾十年來人們一直致力于創新這種方法。

人工智能技術的進步,加上大規模數據集的出現,催生了機器人化學家的概念。人工智能充當認知大腦,機器人充當物理身體,從而實現自主化學研究。

批式反應器(Batch Reactor)又名間歇反應器。此類型反應器的操作方式顧名思義就是以批次為單位,將反應原料分批次加入反應器中進行反應,待反應完成或是到到達預定時間,得到所需的轉化率后,停止反應,同時將所有產品取出,并在下一批次操作前,視情況將反應器的內部進行清理,即完成這一批次的操作流程。

盡管間歇式合成占地面積較大且成本較高,但由于其作為大規模生產和開發中的標準方案的地位,對于化學家來說仍然實用。雖然已經有一些生物應用實例,但通過集成各種硬件和軟件組件構建間歇式自動化系統非常復雜,導致研究數量有限且能力有限。

合成機器人:AI 驅動的機器人化學家為了追求一個多功能、智能的分子合成平臺,該研究引入了人工智能驅動的機器人化學家,能夠自主執行從合成規劃到在間歇式反應器中進行的實驗等任務,充分利用人工智能和機器人的協作潛力。

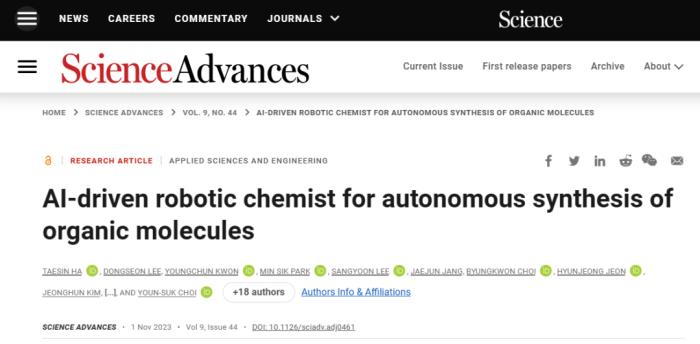

圖 1:人工智能驅動的機器人化學家 (Synbot)。(來源:論文)

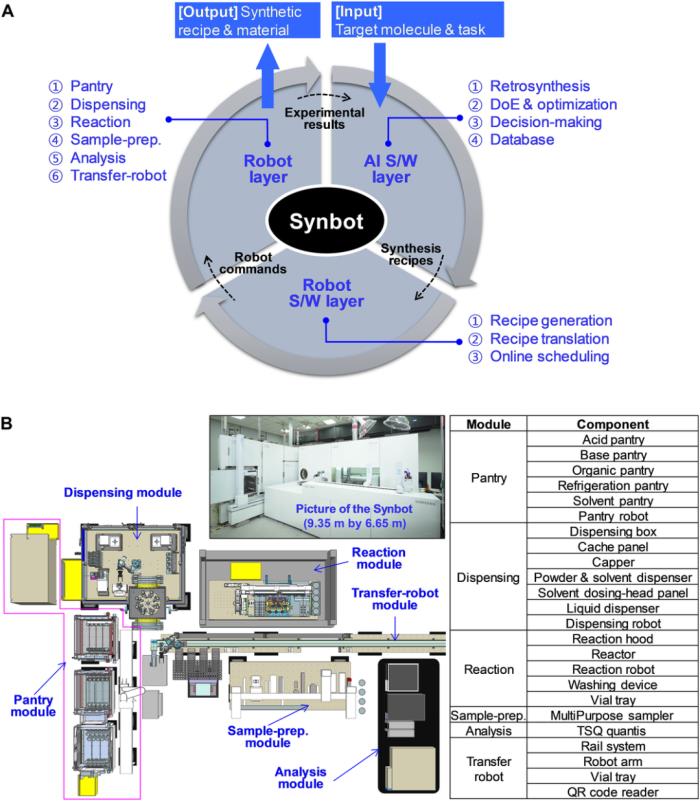

Synbot 包含三個不同的層:人工智能軟件 (S/W) 層、機器人 S/W 層和機器人層。其主要目標是合成目標物質,同時積極尋求最佳條件。AI S/W層引領綜合規劃過程,配備逆合成模塊、實驗設計(DoE)和優化模塊,并使用決策模塊引導實驗方向。該層采用 blackboard 架構,使各個模塊能夠訪問共享數據庫,方便溝通和協作解決問題。一旦合成配方從 AI S/W 層傳遞過來,機器人 S/W 層就會負責,通過配方生成模塊和翻譯模塊將其轉換為機器人的可操作命令。隨后,機器人層在在線調度模塊的監督下運行。機器人層將合成實驗室的各種功能模塊化,并系統地執行計劃的配方,不斷更新數據庫,直到達到預定義的目標。Synbot 包含基本模塊,包括儲藏室(pantry)、分配、反應、樣品制備、分析和傳輸機器人模塊,總體占地面積為 9.35 m x 6.65 m。人工智能和機器人技術的全面集成代表著朝著實現多功能、自主的分子智能合成平臺邁出了重要一步。成功確定三種有機化合物的合成配方為了驗證合成機器人的可重復性,研究人員對三種典型的芳香偶聯反應(Suzuki 偶聯、Buchwald 反應和 Ullmann反應)進行了實驗再現性研究。

圖示:驗證 Synbot 再現性的實驗。(來源:論文)

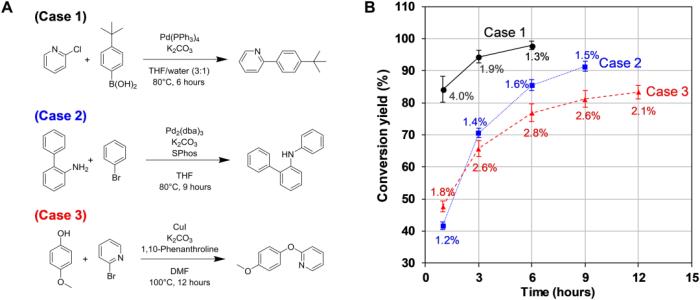

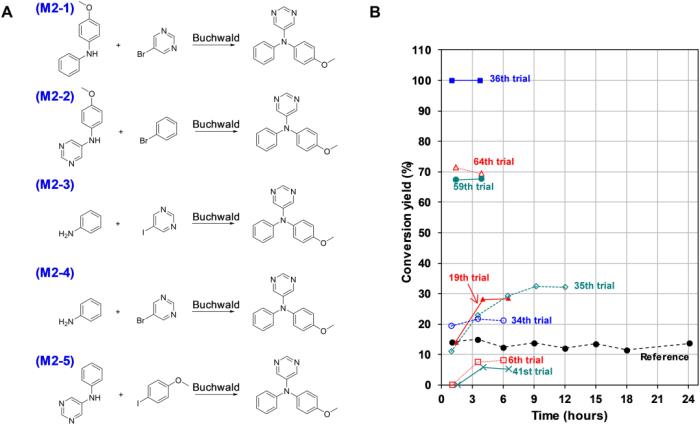

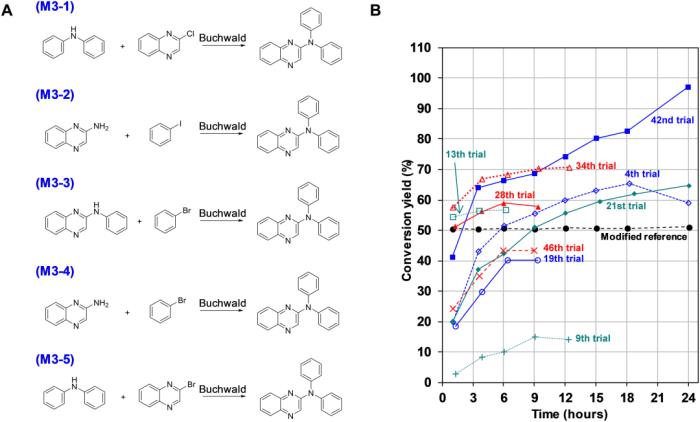

使用文獻報道過的三個分子:4-(2,3-二甲氧基苯基)-1H-吡咯并[2,3-b]吡啶(4-(2,3-dimethoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine),M1;N-(4-甲氧基苯基)-N-苯基嘧啶-5-胺(N-(4-methoxyphenyl)-N-phenylpyrimidin-5-amine),M2;和N,N-二苯基喹喔啉-2-胺(N,N-diphenylquinoxalin-2-amine),M3,研究了 Synbot 自主合成的性能,據報道其分離產率范圍為 30% 至 50%。事先,有關目標分子的信息被排除在人工智能訓練數據集中。在 Synbot 上重現文獻中報道的反應條件以獲得參考轉化率。目標產物的自主合成結果如下。

圖示:M1 的自主合成。(來源:論文)

圖示:M2 的自主合成。(來源:論文)

圖示:M3 的自主合成。(來源:論文)

MPNN 模型以相對簡單、數據驅動的方式有效地確定了成熟的鈴木偶聯反應 (M1) 的解決方案。相反,對于 M2 和 M3,MPNN 在單獨識別有利條件方面面臨挑戰,但通過與 BO 合作成功找到了解決方案。所有情況下都實現了目標,整個搜索空間中的試驗不到 1%,這突顯了 HDO 模型在化學研究中與依賴人類專業知識和知識的傳統方法相比的效率。Synbot 不僅利用其高通量實驗能力,還利用人工智能模型指導的實時配方設計策略。這證明了 Synbot 在加速化學過程的發現和優化方面的有效性。根據總反應時間,Synbot 可以在 24 小時內平均進行 12 個反應,包括分配和分析。假設研究人員每天可以進行兩次此類實驗,那么與人類同行相比,Synbot 的效率至少提高了六倍。當考慮自動合成規劃和優化時,這種效率會進一步放大。現在,Synbot 正在進行升級,以變成一個為多步驟合成平臺,包括后處理和純化步驟,旨在成為一個多功能的通用平臺。- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-11-17

新火種

2023-11-17