解讀2023RBR50機器人榜單:物流供應鏈仍是最大的創新溫床

撰文 | 吳昕

作為一張已持續十年的榜單,RBR 50 不僅是衡量全球機器人行業增長重要指標之一,也被視為創新領導力的指針。

透過 2023 年榜單,我們再次感受到不同領域的創新脈動。毫無懸念,物流供應鏈領域仍然是機器人創新的最大溫床,大多上榜看點都與這一領域有關。這里也是最先進機器人技術的競技場。工業機器人的使用正在穩步增長。除了在工廠和倉庫中運送貨物的移動、人形機器人,協作機器人成為另一個增長點。同時,榜單上專注工業制造的美國 AI 公司引起我們的注意。「只有退潮了,才知道誰在裸泳。」在裁員、倒閉等負面新聞纏身的自動駕駛領域,今年只有 Waymo 一家上榜。巨頭推動下,底層操作系統 ROS 生態的變動與擴張構成另一看點。而在承載人類「詩與遠方」的地方,NASA 仍然一家獨大。

01、物流供應鏈仍是最大的創新溫床

在線零售戰場一直血雨腥風:利潤微薄,便捷為王。沃爾瑪、亞馬遜、阿里巴巴等巨無霸想盡一切辦法將雜貨零售的藝術推向極致,也不斷地將物流供應鏈創新推上榜單:從倉庫里的分理、揀貨,一直到「最后一公里」。拾取能力(bin-picking)一直被視為機器人技術的圣杯。每接到一份在線訂單,猶如開啟一個盲盒:可能是一支筆、泰迪熊、燈泡,又或者是T 恤、幾本書。在數以百萬形狀、大小、紋理和延展性各異的庫存產品構成的無數種組合面前,機器人的「一雙手」完全捉襟見肘。2022年,亞馬遜首次曝光機器人大軍的新成員Sparrow (「麻雀」),因其展現了當前拾取任務中所能達到的最高水平而榮登本次榜單。

Sparrow 是亞馬遜倉庫中第一個可以檢測、拾取和處理庫存單個產品的自動化系統。在識別堆積在箱中的貨品后,帶有多個吸盤的定制抓手就會按照規劃路線進行抓取,目前可以應對化用品、DVD、襪子、玩具等物品。當然,亞馬遜的宿敵沃爾瑪在投資倉庫機器人上也絕不手軟。

今年4月,沃爾瑪在一份聲明中表示,到今年年底,約三分之一的沃爾瑪商店將由自動化配送中心提供服務。三年內,這一比例將增加到 65%。此外,運營中心 55% 的貨物也將通過自動化設施運送。去年10月,沃爾瑪宣布成功收購 Alert Innovation,后者也因此上榜。

Alert Innovation 研發了專門用于網購訂單的揀貨和包裝的系統Alphabot 。其技術核心是一個可以結構化三維空間移動的移動機器人。當在線訂單信息釋放給系統后,系統會自動地從倉庫中挑選商品,按照訂單將商品整合到一起,將物品運送到沃爾瑪員工手上進行送貨。五年多來, Alphabot 可行性得到了驗證。接下來,它將成為沃爾瑪新建的、位于佛羅里達州布魯克斯維爾的一個大型配送中心的核心力量之一。與 AGV、AMR 這類解決方案相比,人形機器人一大優勢在于可以直接部署到工作場所,無需對既有空間進行重構。因為特斯拉的「擎天柱」,人形機器人曾一度大熱。目前,在證明人形機器人(至少是兩足)機器人能在倉庫環境中發揮作用上,Agility Robotics 走得最遠。他們也曾獲得亞馬遜產業基金的投資。因為推出專為倉儲物流場景設計的新版 Digit,Agility Robotics 再度上榜。新版 Digit 添加了用于人機交互的頭部,新的手部設計可用來控制裝運貨物的塑料箱。

不過,將機器人從一個研究項目變成一個可以通過做有用的工作來賺錢的平臺從來都不是一件容易的事。最近,Agility Robotics 請來 Fetch Robotics (曾上榜 RBR50、后被 Zebra 收購)聯合創始人兼首席執行官擔任公司的 CTO。Agility Robotics 競對、同樣瞄準物流領域的波士頓動力也憑借輪式機器人Stretch 再度上榜。沒有腿和輪子,代之以類似 AGV、AMR 的移動底座(因此也更便宜),具有AI能力的機械臂無需任何預先編程即可輕松識別抓取對象。Stretch 每小時最多可移動 800 個箱子,舉起重達 50 磅的箱子。目前正從事卡車、集裝箱卸貨。

去年一共有四家中國AMR 機器人公司上榜,而今天只有一家——位于廣東佛山的無人叉車機器人公司「塔斯克TUSK」。叉車搬運一直是工廠自動化轉型中的一個痛點,叉車司機人少,薪水也很高。作為工業搬運領域最大的單一工具,資本市場也在持續尋找其無人化的最優解。

從外觀上看,公司重新定義的叉車就像一臺AGV,但工作起來還是叉車——不像 kiva 需要額外載具,貨物直接承載在機器人身上,而非由叉臂承載。由于更低的重心與更大的接觸面積,貨物搬運更具穩定性。因為摒棄了原有叉車形態,無人叉車還可以實現原地旋轉、全向移動,且沒有回轉半徑,可通行在低至1.3米的通道寬度,適用于以往叉車難通過的窄巷道等場景。本次榜單上唯一一家日本機器人公司Telexistence 也與物流供應鏈有關。他們研發的自主補貨系統包括一臺 SCARA 機器人,借助軌道運行,用多個攝像頭掃描貨架,識別快用完的飲料并規劃補貨路徑。

日本有 56,000 家便利店,密度在全球排名第三。其中約 16,000 家由 FamilyMart 經營。自主庫存補貨機器人正規模化鋪設到 FamilyMart 門店。過去,工作人員過去花很多時間為貨架補貨。現在,他們有更多時間和顧客在一起。

日本有 56,000 家便利店,密度在全球排名第三。其中約 16,000 家由 FamilyMart 經營。自主庫存補貨機器人正規模化鋪設到 FamilyMart 門店。過去,工作人員過去花很多時間為貨架補貨。現在,他們有更多時間和顧客在一起。

另外,該公司還在開發基于 AI 的倉庫物流系統,使用機器人分揀和挑選包裹。

圍繞「最后一公里」的主題,幾乎每年都有公司登上榜單:從 Nuro、Starship、Gatik 到這一次的 Ottonomy.IO. 。

Ottobot Yeti 據說是 「市場上第一個完全自主的無人值守的送貨機器人」。送貨機器人可以將你的包裹放到臺階上或者轉移到儲物柜里。客戶甚至可以退貨,利用機器人將不需要的產品送回原賣家。

02、工業領域:協作機器人升溫

協作機器人被視為工業機器人領域新的分支,最大特點是可以與工人在同一空間內協同作業。在 3C 電子制造、新能源汽車、食品、乳制品、制藥甚至醫療、健康服務等領域都有用武之地。

工業機器人的使用正在穩步增長。除了在工廠和倉庫中運送貨物的移動機器人,協作機器人是另一個增長點。去年,ABB Robotics 曾對 1,610 家公司進行了一次調查中,70%的美國企業表示,他們計劃重新或近岸運營,62% 的企業表示,將在未來三年內投資機器人自動化。

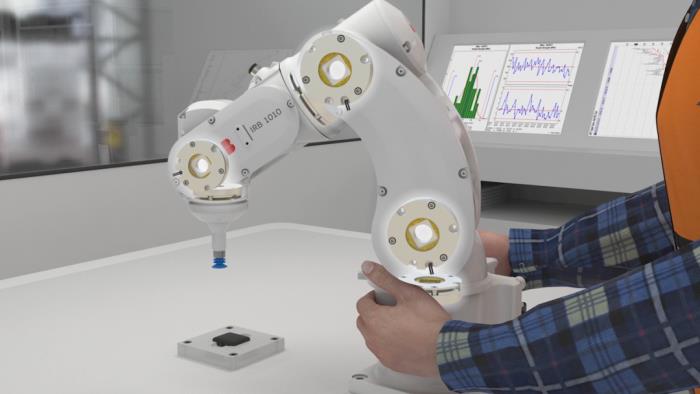

因時隔五年再度推出一款協作機器人——至今最小機械臂新型 IRB 1010 ,ABB 再次上榜。

IRB 1010 專為適應電子生產環境中典型的狹窄空間和專用機器而設計,占地面積僅為 135 毫米 x 250 毫米。

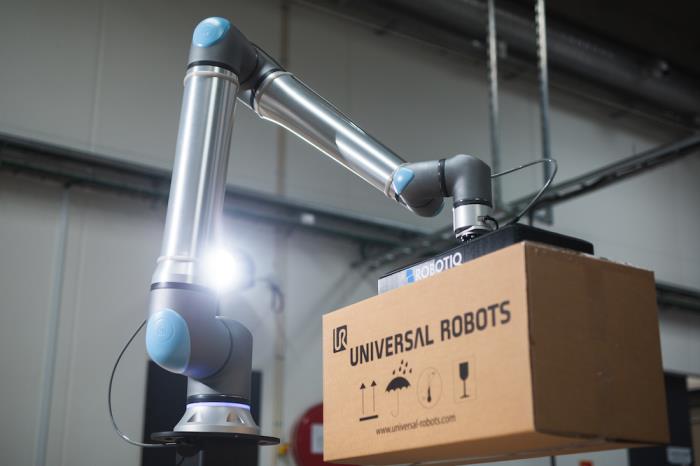

協作機器人領頭羊,丹麥廠商優傲(Universal Robots)已是榜單常客。這一次因為發布至今最強壯的大負載協作機器人 UR20 而再次上榜。

UR 20 在作業半徑下有效載荷可達 20kg,被優傲定位于下一代革命性機器人。而協作機器人往大負載方向發展被認定會是未來的一個趨勢。

今年,我國的國產協作機器人迎來上市潮。目前位于行業第一梯隊的企業包括優傲、節卡和傲博,它們的市場占有率約為三分之二,傳統的工業機器人巨頭并未在這一市場延續其領先優勢。協作機器人最初對速度、精度的要求要低一些,國內供應商容易做起來。借助3C 電子、汽車零部件和金屬制造,我國工業機器人國產化在提速,特別是協作機器人。其速度、精度指標已與傳統小工業機器人相差無幾。業內人士表示,隨著應用工藝的完善和成熟,將逐步在 50 公斤中小負載領域對傳統工業機器人形成替代。

「對于國產協作機器人來說,今年或將迎來拐點。以前,協作機器人是作為輔助的角色應用在工業場景,而今年,比亞迪、寧德時代等廠商開始批量導入協作機器人。」遨博機器人董事長魏洪興曾對財新介紹。

03、中美制造的一種比較

觀察近幾年 RBR50 榜單,我們發現與中國機器人公司大多集中在物流供應鏈不同,每年都有專注工業制造的美國機器人公司上榜。

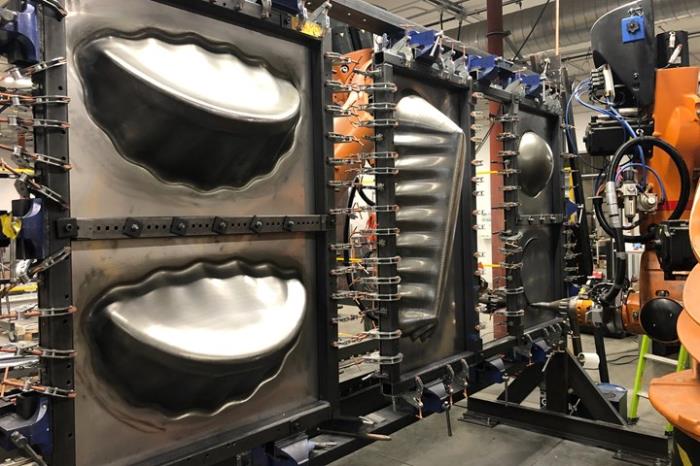

今年,毫無懸念地,被洛克希德馬丁風投部門看中的先進制造商 Machina Labs 榜上有名。他們的貢獻在于將機器學習/人工智能,傳感器技術和運動學解決方案(工業機器人手臂)技術應用到了傳統鈑金成形業務中。Machina 專利制造平臺可以將 CAD 文件轉換為機器人工具路徑,并使用傳感器來解釋施加的力和扭矩,以及用光學的辦法測量形變,控制金屬材料形成零部件。在零件成型的同時,創建數字孿生。他們的平臺很適合生產一些復合材料零部件,可以在幾個小時內逐層構建幾何形狀,消除了對沖壓模具、壓力機或 CNC 加工中心的需求。

Machina 系統的靈活性使其能夠在同一單元中以不同材料生產三種不同尺寸和幾何形狀的部件。在三天的時間里,該系統從左到右制造了兩個 0.9 毫米厚的 304L 不銹鋼航空部件,一個 2.0 毫米厚的鋁復合疊層模具和兩個 0.9 毫米厚的 316L 不銹鋼圓頂,用于航空航天油箱。在 Machina Labs之前,榜單也不乏專注工業制造領域的美國機器人公司。

比如, GrayMatter 致力于利用 AI 對機械臂進行靈活編程,顛覆傳統精加工和打磨行業。亞馬遜投資的工業機器人控制系統研發商 Veo Robotics 旨在幫助人類和機器人在工作空間中共存。建立大型太陽能發電場,通常要先將數萬根鋼梁打入土壤,每根鋼梁都必須準確地敲入最深 8 英尺的地下。Built Robotics 開發了一款自動打樁機器人,能夠一次完成測量、樁的分布、打樁和檢查,將地基的建設速度提升了三到五倍。這些案例讓人聯想到麥肯錫北美主理合伙人 Asutosh Padhi 的新書《鈦經濟:工業技術如何讓美國更美好、更快速、更強大》。

作者梳理了幾百家美國版「隱形冠軍」將 3D 打印、先進材料和人工智能應用于制造業的輕松軼事,并指出一些工業技術公司的回報可與 Facebook 和亞馬遜相媲美。比如,Trex 是一家總部位于弗吉尼亞州的公司,該公司使用先進的機器人技術將塑料袋回收成建筑材料,其股價在過去十年中上漲了近 5,000%。這些企業組成了所謂的「鈦經濟」,雖然生產世界一流的產品并實現了出色的財務業績,但鈦經濟企業的估值偏低,而且進入工業技術領域的風險資本不超過百分之一。

四、自動駕駛的清冷

炙手可熱的無人車公司曾接二連三登陸 RBR50,今年榜單只剩 Waymo,理由是繼續擴張的自動駕駛業務。

Waymo 的無人車技術已經接近于「走進大眾生活」,但在財務數據上仍然是谷歌虧損最嚴重的業務。Waymo 尚且如此,其他玩家正因為缺乏生態體系和造血能力加速退出這個市場。

福特、大眾共同投資的自動駕駛公司 Argo AI 將被關閉并解散。因沒能真正開展業務(更不用說創造收入或者實現盈利),自動駕駛卡車上市公司 Embark 已宣布結束運營并解雇了大部分員工。而 Locomation 已先于 Embark 陷入困境。據媒體報道,「自動駕駛第一股」圖森未來將裁員 30%,退市聽證會將于 6 月舉行。國內,動駕駛頭部公司小馬智行裁員,員工數量減半。阿里達摩院自動駕駛團隊并入菜鳥,相當于聚焦主業,做物流供應鏈環節的自動駕駛。同樣冷清的還有無人機、農業機器人。去年有幾家致力于室內無人機和農業機器人公司上榜。今年,僅一家無人機公司和農業機器人公司 SparkAI 上榜。事實上,SparkAI 是一家自動駕駛公司,主要通過將人為因素與現有技術結合起來解決自動駕駛拖拉機的邊緣案例,因被巨頭約翰迪爾收購而上榜。至于醫療保健領域,雖然不見手術機器人的身影,但面向殘疾、行動不便社會群體的創新仍然生機勃勃。一家小型的機器人公司 Tatum Robotics 因其為盲聾群體(deafblindness,指同時失明或弱視和失聰或弱聽,盲聾者對環境的理解與只是失明或失聰的人截然不同,海倫·凱勒就屬于盲聾群體)研發的 3D 打印機器手而上榜。

這個機器手可以用美國手語拼出單詞,盲聾人通過感應機器手的動作來解讀手語,相當于為盲聾人士提供了一個通往外界的窗口。美國有數十萬截肢者(腿部)受困于行動不便,爬樓梯、坡道尤為艱難。密歇根大學因其領導下的開源腿項目(OSL)而上榜。這是一個主要用于開發機器人膝蓋和腳踝系統控制算法的平臺,開發者可以繞過設計和制造假腿,直接測試比較不同假肢控制策略,大大降低開發難度。

五、操作系統 ROS 與巨頭

ChatGPT 讓 Open AI 風生水起,也讓谷歌背腹受敵。不過在機器人領域,局勢可未必如此。兩年前,OpenAI 解散了其機器人團隊,宣布無限期終止對機器人領域的探索。谷歌一直沒有放棄,手里還有兩副好牌。一張是 DeepMind 。這次因為收購 MujoCo ——一個學界和商界首選的模擬器并準備開源而上榜。DeepMind 一直致力于像人一樣學習和推理的 AI,包括利用深度強化學習訓練真正的物理機器人。他們陸續發表了一些論文展示機器人如何實現靈活自然的行為來適應和解決任務。另一張牌是從谷歌分離出來、專注于利用AI變革工業機器人的 Intrinsic 。這一次因為收購了機器人界的「Android」ROS(Robot Operating System,即機器人操作系統)背后的公司 OSRC( Open Robotics 的商業子公司),以及 OSRC 在新加坡成立的獨立公司 OSRC-SG 而榮登榜單。和 DeepMind 一樣, Intrinsic 也側重軟件的方式讓工業機器人變得更智能,在沒有直接監督的情況下學會新任務。此次收購的完成也標志著 Intrinsic 在讓工業機器人變軟之路上再下一城。收購后,這兩家公司業務和團隊加入 Intrinsic,包括負責 ROS 社區研發和維護以及將 ROS 用于商業化實踐的核心力量,為 Intrinsic 注入了更強的軟件能力和商業化項目經驗。

其實,ROS 最初建立是為科研服務。經歷數年發展,令人意外的是它越來越被用到一些硅谷新興的機器人公司的商業實踐中(中國似乎少些),也引起諸如谷歌、英偉達等大公司的注意。為了讓 ROS 社區更容易享受到 AI 感知、圖像處理和導航的硬件加速性能,英偉達專門打造了 NVIDIA ISAAC ROS 。后來,ROS 2 版本出臺,讓 ROS 在工業領域落地遇到的一些挑戰得到了比較好地解決,比如實時性和可靠性。從工廠 AGV 、機械手智能控制、送餐機器人到自動駕駛等領域,ROS 2 得到了更廣泛的應用。這一次,英偉達因為 NVIDIA ISAAC ROS 能夠幫助 ROS 2 開發人員更快將 AI 和 CV 技術集成到機器人應用程序中而上榜。英偉達的競對 AMD 也因發布 Kria KR260 機器人入門套件而榮登榜單。作為一款面向機器人的可擴展、開箱即用型開發平臺,Kria KR260 協同現有的Kria K26自適應 SOM,能提供無縫的生產部署路徑,也支持 ROS 2。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-11-17

新火種

2023-11-17