全球人形機器人賽場崛起“中國力量”

新華社北京3月17日電 《參考消息》3月13日刊發文章《全球人形機器人賽場崛起“中國力量”》。全文如下:

全球科技巨頭紛紛布局人形機器人,美國、日本、韓國等國在該領域各展身手,科幻場景加速走進現實。令人矚目的是,“中國力量”正在這一全球賽場強勢崛起

新一輪科技革命和產業變革正在蓬勃興起,人形機器人成為其中閃耀的焦點。

全球科技巨頭紛紛布局,美國、日本、韓國等國在該領域各展身手,科幻場景加速走進現實。令人矚目的是,“中國力量”正在這一全球賽場強勢崛起。

從登上春晚舞臺扭秧歌到連續攀爬多級臺階,從實驗室中的精密運動控制到復雜環境下的自主避障,從單一功能展示到多場景應用落地,中國人形機器人實現了從技術突破到產業化的跨越式發展,正在為全球具身智能發展注入新動能。

在2024世界人工智能大會,人們觀看宇樹科技通用人形機器人Unitree H1表演“科目三”舞蹈。(王翔 攝)

科技巨頭爭相布局

2025年伊始,全球科技界的目光再次聚焦人形機器人。

把視線投向大洋彼岸,特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克已明確提出“擎天柱”機器人的量產目標:計劃于2025年生產1萬臺,在2026年下半年開始向特斯拉以外的公司交付“擎天柱”機器人。

美國芯片巨頭英偉達的布局同樣備受矚目。在年初舉辦的2025國際消費類電子產品展覽會上,英偉達介紹了其在具身AI領域的最新技術成果,其中包括Cosmos世界基礎模型平臺——它能生成高度逼真的視頻用于機器人訓練,讓機器人更好地理解物理世界。

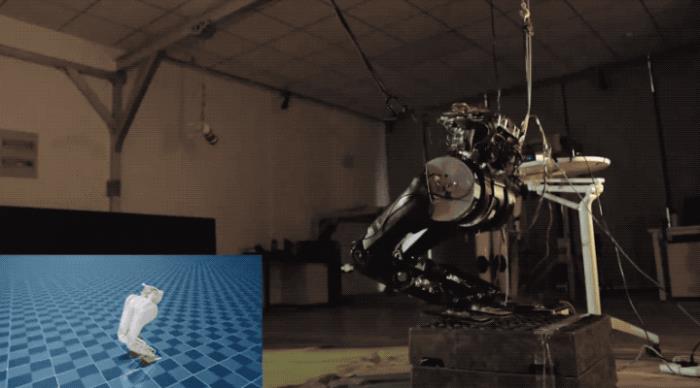

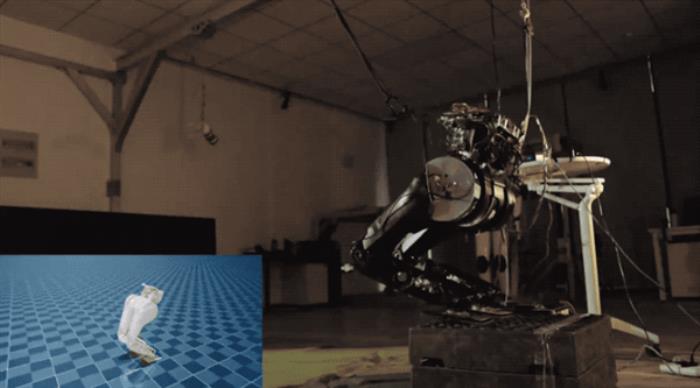

這場關乎“突破性發展”的科技浪潮里,中國同樣展現出不俗實力。一方面,我國人形機器人產品研發提速。優必選Walker、小米CyberOne、達闥Ginger、傅利葉GR-1等一批國產人形機器人陸續面市;宇樹科技僅用半年時間打造出全球首款具有原地后空翻能力的人形機器人H1-2,又在不到一年后推出能完成各種高難度動態動作的人形機器人G1。

另一方面,產品的智能水平正在穩步提升。比如,優必選在運動控制和人機交互領域積累深厚,其Walker S系列已內置多模態大模型“大腦”,能實時記錄數據,并對接智慧工廠倉庫系統。

盡管大規模量產尚需時間,但據美國花旗銀行全球洞察分析師預測,到2050年,人形機器人的市場規模有望達到7萬億美元。

全球為何爭相布局人形機器人?

“可以說,人形機器人是機器人發展的終極理想。”浙江人形機器人創新中心主任、浙江大學教授熊蓉說,人形機器人建立在多學科基礎之上,綜合運用機械、電氣、材料、傳感、控制和計算機來實現擬人化的功能,是國際公認的機器人技術集大成者,也是一個國家科技綜合水平的重要體現。

事實上,從《列子·湯問》中偃師造“人偶”的記載,到近代“人形”外殼與機械裝置的簡易結合體,再到如今百花齊放的智能體,人類對于人形機器人的想象與探尋從未停止。

傳統工業機器人雖高效,但局限于結構化的單一場景。而人形機器人憑借類人形態與AI驅動的通用性,可在當前為人類構建的環境、設施中高效地運行,從工業生產到家庭服務,從物流搬運到醫療護理,幾乎無需改變現有基礎設施即可無縫接入。

熊蓉表示,人形機器人如果得到大規模應用,意味著可以取代人類從事危險、重復和乏味的工作,并有望解決未來社會勞動力短缺的難題,對經濟和社會發展帶來顛覆性的影響。

“AI技術發展到現在,要實現它的功能,需要通過賦予AI‘身體’與現實世界產生交互,實現環境感知、信息認知、自主決策和采取行動。”杭州電子科技大學電子信息學院院長何志偉說,具身智能是實現通用人工智能的必經之路。

“中國玩家”頻頻出圈

2025年央視春晚上,創意融合舞蹈《秧BOT》一舉成為焦點。伴隨著喜慶的秧歌調和富有律動的鑼鼓點,16臺來自宇樹科技的H1人形機器人身著花棉襖,以整齊劃一的動作在舞臺上展開隊形。更令人驚喜的是一系列“手上功夫”:緩緩“藏手絹”、快速“亮手絹”、擺臂“轉手絹”……一曲秧歌被這群機器人“舞者”演繹得活潑靈動又極富新意。

記者在宇樹科技走訪時看到,企業展廳內投資人、供應商、政府部門干部等參觀者摩肩接踵。當展廳內G1機器人表演出擬人步態、原地起身等動作時,人群中驚嘆聲連連。一些參觀者告訴記者,親眼看到這樣的場面非常激動,屬于中國人形機器人的時代或許即將來臨。

多名業內人士分析稱,從運動控制能力來看,宇樹科技發展迅速,其產品在跑跳、舞蹈等擬人化的靈活運動上優勢明顯。

宇樹科技的高人氣并非個案。當科幻變為現實,人們所津津樂道的國產“機器人伙伴”遠不止于此——優必選Walker S系列人形機器人開啟了向車廠的加速奔跑,先后進入車企“打工”,甚至實現了與無人物流車、工業機器人和智能制造管理系統協同作業;來自深圳眾擎機器人科技有限公司的SE01機器人邁著自如的步伐在深圳街頭進行行走測試,被網友稱為“走路最像人的機器人”……

摩根士丹利日前發布的研究報告《人形機器人100:繪制人形機器人價值鏈圖譜》顯示,在人形機器人領域,有56%涉及相關業務的公司及45%的集成商來自中國;市場預測,到2050年,中國人形機器人市場規模將達到6萬億元,人形機器人總量達到5900萬臺。

國家市場監管總局數據顯示,截至2024年12月底,全國共有45.17萬家智能機器人產業企業,注冊資本共計64445.57億元,企業數量較2020年底增長206.73%,較2023年底增長19.39%,呈穩健上揚態勢。

“中國的制造業基礎太強大了,許多核心零部件可以由我們自己設計、生產、加工、組裝。本土供應鏈的高效協同有利于控制生產成本,推動產品規模化落地。”杭州余杭人形機器人創新中心常務副主任陳光說,對于我國而言,人形機器人還可與工業機器人、新能源汽車等產業共享供應鏈,許多關鍵部件均可“打包復用”。

此外,業內人士表示,受益于我國完整的工業體系以及由此產生的各種應用場景和環境,研發者可以獲取大量真實數據,以訓練人形機器人理解更復雜的物理世界,最終賦能實體產業。

據高工機器人產業研究所于2024年底發布的《人形機器人產業地圖(2024)》,中國各具特色的區域性產業集群正在構建形成。長三角和珠三角地區因其在機械和電子領域的產業優勢,成為人形機器人產業的重要集聚地。其中,長三角地區擁有眾多本體制造和零部件企業;而珠三角地區則以深圳為中心,匯聚了大量的創新型企業。

以機器人產業的先發省份浙江為例,其域內不僅涌現出宇樹科技、五八智能、均普智能等生產整機產品的“實力玩家”、大量零部件配套企業,還擁有浙江大學等一批具有較強研究積累的高校院所,展現出較為明顯的創新體系優勢。

曾在美國學習工作數年的動子科技(寧波)有限公司總經理張曉光說,驅動自己干事創業的,不僅有自大學就生發出的對專業的熱愛,更有政府集中優質資源、傾聽企業需求、支持企業發展的強大助力。

應用服務大有可為

在均普人工智能與人形機器人研究院有限公司,首席技術官沈天曜向記者描繪了一幅未來圖景:人形機器人穿梭于工廠流水線,有序忙碌著。其手指既能精準抓取微小零件,又能以毫米級精度完成高壓電路模塊裝配。

這樣的未來有多遠?

“工業場景的市場容量相當大,但要實現人形機器人在工業場景通用,我們依然有很長的路要走。”他說。

人形機器人行業的迅猛發展催生了更多應用想象空間。文旅場館的智能導覽員、教育機構的AI陪練師、商超里的24小時理貨員……工業領域以外,人形機器人在服務場景中同樣“大有可為”。

然而,不可忽視的是,無論是公共服務還是家庭服務,涉及的場景都比工廠、物流、倉儲更為復雜,人機交互需求也更加靈活多元,機器人需在非結構化環境中處理突發狀況。陳光表示,受限于交互能力、協同作業能力等,許多人形機器人依然缺乏可落地的應用場景。

核心技術自主化進程中的“暗礁”同樣不容忽視。記者在采訪中了解到,從產業基礎來看,我國減速器、伺服電機、控制器等機器人核心零部件大多依賴進口,部分高端產品受制于人。雖然近年來國產化率持續提升,但在性能、穩定性、一致性等方面與國外領先產品還存在一定差距。

事實上,近年來我國在政策層面上的引領布局已具備一定前瞻性。人形機器人被視為未來產業新賽道、經濟增長新引擎。

2023年1月,工業和信息化部等十七部門聯合印發《“機器人+”應用行動實施方案》,提出要“構建機器人產用協同創新體系”“帶動機器人企業協同攻關和成果轉化”;2023年11月,工業和信息化部發布的《人形機器人創新發展指導意見》中提出,到2025年初步建立人形機器人創新體系,“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破,到2027年產業綜合實力達到世界先進水平。

如何讓這一未來產業保持良性發展,讓這陣“風”吹得更持久?

多位業界專家提出,人才是關鍵要素之一。

“人形機器人實際上是一面‘旗幟’,其下匯聚了軟件、硬件方面的高端人才。這些人才所開發的具身智能技術與傳統的工業機器人相比,體現的是完全不同的框架。因此,如果要讓產品實現智能與泛化的能力,只能從特定的人群中去找人才。”沈天曜說,目前在實現機器人的智能化方面,還存在較大的人才缺口,需要許多高校參與形成合力。

何志偉建議,應鼓勵高校圍繞具身智能產業鏈設置交叉學科,增設人工智能急需專業、“人工智能+”專業,在培養方案中增加自主技術路線教學內容,同時通過政產學研用多方協同,共同推進具身智能創新復合型人才培養。

浙江工業大學計算機科學與技術學院副教授邱杰凡認為,要讓通用型人形機器人真正走進千家萬戶,人工智能底層理論水平的突破至關重要。因此,對于高校和研究機構而言,在人才培養之外,還需加強基礎科學與底層理論研究,在數學、物理、材料等基礎學科領域加強攻關,對相關原創性理論研究加大專項支持力度,培育更多在世界范圍內具有重大影響力的理論成果。

與此同時,行業標準化建設有待跟進。多位業內專家建議,可盡快提升人形機器人領域標準建設水平,在零部件接口、算力等重要環節實現標準化管理。

此外,安全、倫理問題關口的跨越仍具備挑戰性。以養老陪護這一人形機器人可能落地的重要場景應用為例,幾位業內人士均指出,對于人形機器人進入養老行業,目前仍有安全性、情感需求、責任歸屬等問題需要克服,人機關系的“規則”尚未明晰。只有在實訓場攻克這些技術門檻,人形機器人才有望向現實生活的深處再邁進一步。(記者 商意盈 鄭可意 顧小立)

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2025-05-07

新火種

2025-05-07