人形機器人的“壞回暖”

2025年的春節(jié)晚會,一群穿著大花襖跳二人轉的機器人在一夜之間紅遍了大江南北。國產人形機器人也瞬間成為了被公眾熱議的話題。市場開始積極地學習和了解人形機器人背后的宇樹科技極其相關產業(yè)鏈,甚至帶動了資本市場的投資回暖。

一級市場中,宇樹科技的老股被瘋搶。甚至有媒體報道,有資方開出了100億的溢價估值。部分市場傳聞稱,下一輪宇樹估值很有可能由C輪的80億元飆升至200億元。而另一家云深處科技也是一票難求,市傳目前云深處新一輪融資只對老股東開放,新機構想要入局的難度極大。

有相關人士感慨,一級市場已經很久沒有那么火熱了。

而二級市場中,相關人形機器人、人工智能等概念標的也被投資者熱捧。截至2月6日,萬得人形機器人指數(shù)相較年前已升漲逾28%,萬得人工智能指數(shù)也相較年前升漲24.42%。

一時間,市場對中國的人形機器人產業(yè)寄予了無限厚望。然而人形機器人的“春天”真的到來了嘛?

被提前炒熱的人形機器人產業(yè)

人形機器人上一次大規(guī)模進入公眾視野可追溯至2017年,美國波士頓動力公司憑借自研人形機器人Atlas一個令人驚艷的后空翻,開啟了人形機器人的行業(yè)熱潮。Atlas也被認為是世界上最領先的機器人。

此后,隨著技術的進步,一眾機器人企業(yè)近幾年紛紛發(fā)布了自研的機器人演示demo,激發(fā)市場對行業(yè)的期待越來越高。有報告指出,2025年或是人形機器人量產元年,2026年將迎來商業(yè)化應用爆發(fā)。

不過,高盛于今年2月發(fā)布的一份研報中顯示出當前市場處于過度樂觀中,人們的預期或比實際情況提前了整整5年。

根據(jù)高盛研報的內容,其覆蓋的人形機器人供應鏈股票今年迄今平均上漲了48%。高盛認為這是基于市場可能已經按照2027年50萬臺的出貨量和40倍的市盈率對相關供應鏈公司的股價進行了定價。

然而根據(jù)高盛的模型,2027年全球人形機器人出貨量預計為7.6萬臺,遠低于市場普遍預期的2027年50萬臺的水平。高盛認為要等到2032年全球人形機器人出貨量才有可能達到50.2萬臺。

而針對市場此前估計100萬臺的全球出貨量,高盛預計,基本情境下或將在2034-2035年實現(xiàn),樂觀情境下也要到2030-2031年,最樂觀的情境則為2028-2029年。

事實上,此次市場對于人形機器人的追捧始于2022年。

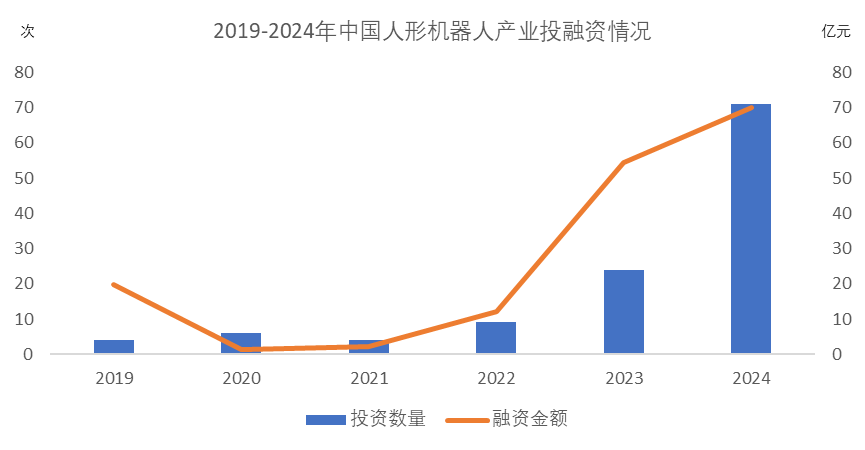

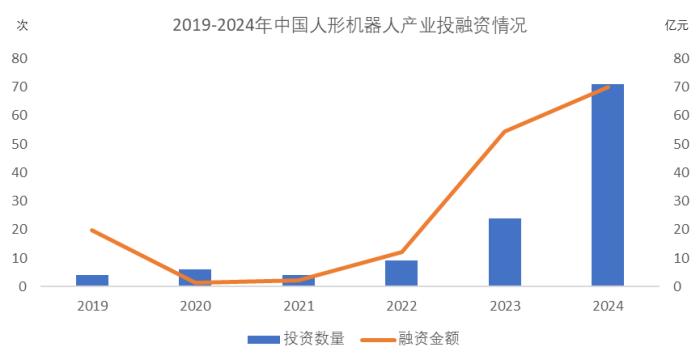

根據(jù)弘博報告網和圓周機器人的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,自2022年起,中國人形機器人產業(yè)的投融資數(shù)量和規(guī)模節(jié)節(jié)攀升。截至2024年,已發(fā)生投資數(shù)量71起,披露融資金額約70億元。顯示出資本對行業(yè)未來發(fā)展前景的強烈信心。

來源:弘博報告網、圓周機器人、和訊整理數(shù)據(jù)

同時,全國多個地方機器人產業(yè)政策逐漸出臺,相應的產業(yè)基金也紛紛落地。宇樹科技CEO王興興稱:“2023年市場熱度很高,2024年更甚,這兩年有相對于過去幾十倍的資金涌入。”

進入2025年后,市場熱度依舊不減。傅利葉宣布完成了8億元E輪融資,西湖機器人和智平方也分別獲得超過1億元的融資。

此外,多家機器人廠商也公布了量產計劃。例如馬斯克1月宣布,特斯拉計劃年內生產數(shù)千臺人形機器人Optimus,2026年目標提升至5-10萬臺,并以每年十倍增速擴張。

OpenAI支持公司Figure也在不久前宣布,計劃未來四年交付10萬臺人形機器人。

國內企業(yè)包括優(yōu)必選、宇樹科技等也陸續(xù)披露了量產計劃。

但有消息稱,在不久前大摩的閉門會議上,其對于機器人供應鏈企業(yè)的投資邏輯,依然是看公司的已有業(yè)務能否在未獲得機器人廠家定點的情況下,對公司業(yè)績形成足夠的支撐。這表明短期內,大摩對于機器人量產是否帶來的產業(yè)市值的提升仍抱有疑慮。

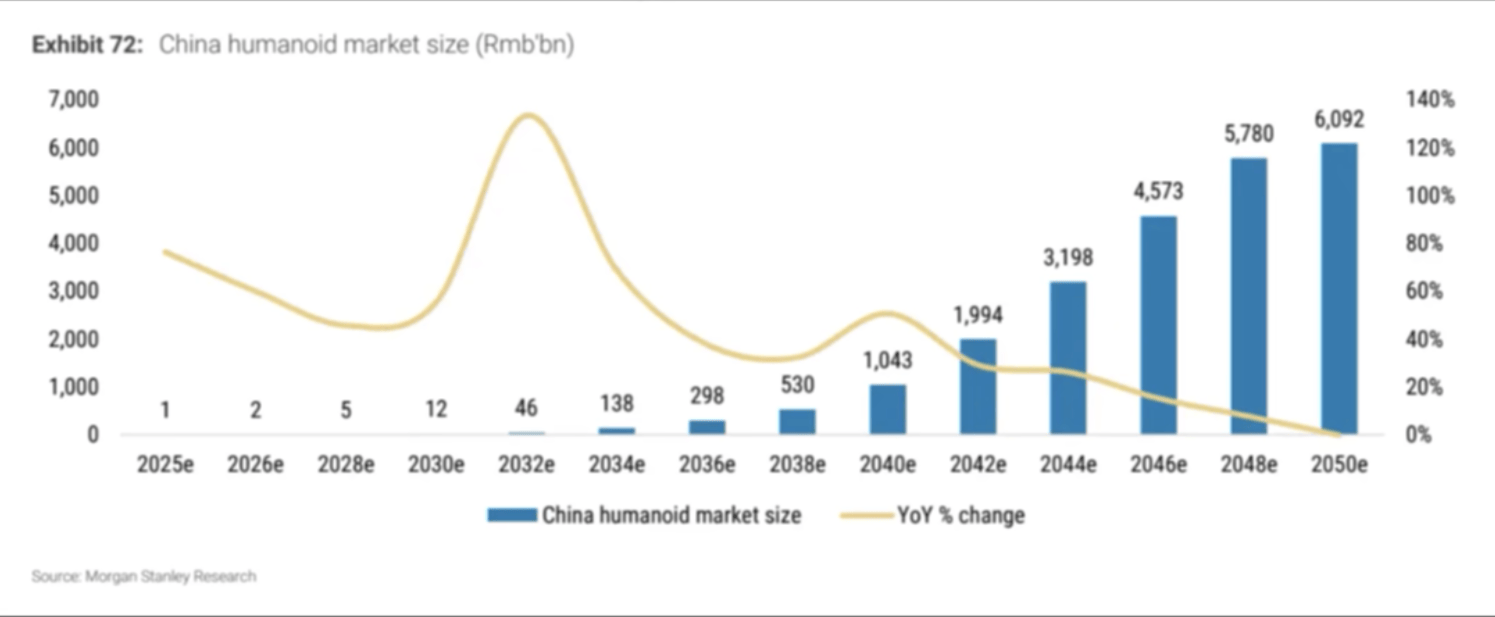

根據(jù)大摩的研究數(shù)據(jù)認為,中國人形機器人市場到2030年才會迎來真正意義上的大幅增長,并突破百億市場規(guī)模,到2034年會突破千億元市場規(guī)模。

來源:摩根士丹利研究報告

國家地方共建人形機器人創(chuàng)新中心首席科學家江磊在不久前的公開演講中表示:2025年人形機器人有望實現(xiàn)量產,但這并不代表人形機器人能實現(xiàn)規(guī)模化應用。

國家自然基金委高技術中心研究員劉進長提醒道:“要實現(xiàn)真正的規(guī)模化與商業(yè)化落地,還需要解決技術、成本以及市場和應用場景等諸多問題。”

宇樹科技CEO王興興也指出:“行業(yè)真正的臨界點還沒到。”

人形機器人熱度為何突然高漲

事實上,每一次人形機器人行業(yè)刮起風潮,均是源自于相關技術的突破。

據(jù)了解,上世紀70-90年代,計算機和自動控制技術飛速發(fā)展。此時也是機器人的早期發(fā)展階段。1972年,日本早稻田大學研發(fā)出世界上第一款全尺寸人形智能機器人WABOT-1,搭載機械手腳、人工視覺、 聽覺裝置,能夠執(zhí)行搬運物體等任務。

2000年為系統(tǒng)高度集成發(fā)展階段。在此階段,本田推出的 ASIMO、 Aldebaran Robotics 公司(后被軟銀收購)的 NAO、波士頓動力的 PETMAN 成為三款當時具代表性的機器人。 其中,ASIMO一誕生就在世界各地進行表演,并成為了紐交所第一位非人類敲鐘者。

2010年后,機器人的“自主”功能被逐步開發(fā),包括自主理解、 自主推斷、自主決策、自主行動等。波士頓動力的經典機器人Atlas正是在2013年推出的。此時,行業(yè)也進入高動態(tài)運動的發(fā)展階段。

進入這個階段后,制約產業(yè)發(fā)展的最大短板,便是機器人的智能化能力。

在一個完整具身智能體的功能閉環(huán)中,包含了感知、決策和執(zhí)行三個核心能力。其中感知的主要功能是理解周遭環(huán)境;決策則是結合自身目標進行任務規(guī)劃,被稱為機器人的“大腦”;執(zhí)行負責運動控制,被成為機器人的“小腦”。

早期的解決方案主要通過傳感器和預設的邏輯規(guī)則控制機器人的行動。但在這個過程中,最大的挑戰(zhàn)便是面對復雜多變的真實世界場景中,如何根據(jù)環(huán)境變化及時調整策略,從而做出正確的行動。

但彼時,機器人缺乏足夠強大的自主決策能力和足量的訓練數(shù)據(jù)集,在突發(fā)情況下,往往會忽視環(huán)境因素變化,或出現(xiàn)錯誤的行為動作。

這些能力的缺乏,阻礙了人形機器人的商業(yè)化和大規(guī)模應用,許多企業(yè)公布的機器人項目始終處于demo階段,這也導致了波士頓動力過去幾年被多次賤賣。

直到2022年,OpenAI公司發(fā)布大語言模型ChatGPT后,行業(yè)才開始迎來曙光。市場從大模型強大智能生成能力,看到了其應用于具身智能的決策、推理和自主學習方面的應用潛力,即具身智能“大腦”的進化路線。

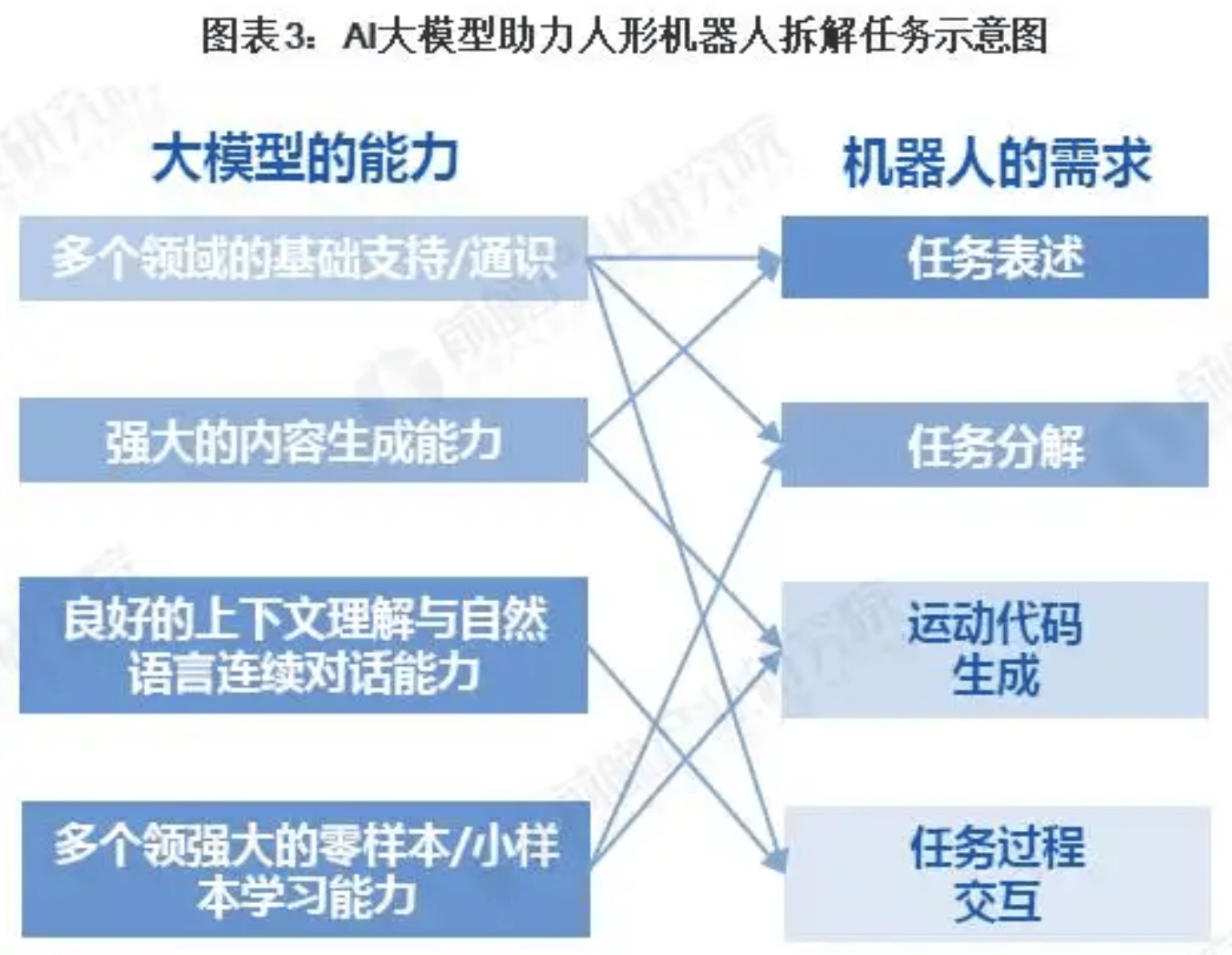

研究觀點認為,大模型能夠助力人形機器人拆解任務。并利用其生成和推理拆分任務,給出運動規(guī)劃的目標函數(shù)。此外,隨著芯片與AI技術的發(fā)展,未來端到端訓練有望突破,從而提升機器人智能化水平

來源:前瞻產業(yè)研究院

而市場上從2022年開始,涌現(xiàn)出的對人形機器人的投資熱潮也正是基于此邏輯。

另有市場觀點認為,近期具身智能行業(yè)再次被密集調研,便是由于年初DeepSeek的成功出圈。1月,DeepSeek開源了具有推理能力的R1模型,使機器人距離能自主做出行為決策的目標更近了一步。

華富科技動能基金經理沈成認為:“機器人板塊的上漲和DeepSeek的出圈有比較緊密的正相關關系。”

目前,市場普遍認為,在大模型賦能下,人形機器人將是具身智能最佳的載體。其中,多模態(tài)大模型 (MLM)將是構建具身智體“大腦”的最優(yōu)解。

正因如此,近年來人工智能與人形機器人的雙向奔赴的案例越來越多。

例如在2024年3月,人工智能企業(yè)英偉達發(fā)布了人形機器人通用基礎模型Project GR00T,及一款基于NVIDIA Thor系統(tǒng)級芯片(SoC)的新型人形機器人計算機Jetson Thor,這是全球首款人形機器人模型。

近期,OpenAI所支持的公司Figure發(fā)布了新型人形機器人Figure-02,通過其端到端的VLA模型Helix,展示出目前業(yè)內最好的泛用性。

國內諸如優(yōu)必選、傅立葉、智源以及北京銀河通用等多家企業(yè)也均已載入大模型。

今年2月初,優(yōu)必選官方表示,公司正在人形機器人應用場景中驗證 DeepSeek 技術的有效性,如多模態(tài)人機交互、復雜環(huán)境中的指令理解、工業(yè)場景中的任務分解與規(guī)劃等。

結語

從氣象學角度來看,“壞回暖”?是指一種異常的天氣急劇回暖現(xiàn)象,然而,這恰恰預示著春天正離我們越來越近。

雖然從目前來看,人形機器人要真正實現(xiàn)大爆發(fā),仍存在不少瓶頸。然而資本和市場的持續(xù)關注,科學技術的日新月異,以及企業(yè)人才的前赴后繼。均展現(xiàn)出了整個具身智能行業(yè)勢不可擋的發(fā)展勢頭。

因此,作為重構未來生產關系新范式的新質產業(yè),人形機器人必將在不遠的未來被推向歷史的高點,迎來行業(yè)發(fā)展和市場需求的雙重井噴。

(責任編輯:汪東偉 )

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2025-04-08

新火種

2025-04-08