艾維·維格森、杰弗里·辛頓、湯曉鷗……盤點2024那些站在AI背后的科學家

2024年,人工智能的發展勢頭異常迅猛。

這一年,GPT-4o、Sora、o1以及最近的DeepSeek V3等廣為大眾所知的重大突破相繼發布,每一次都引發了廣泛的討論熱潮,也讓Sam Altman、黃仁勛、馬斯克等業界領袖頻頻登上媒體熱搜榜。

但在科研領域,還有一群鮮為大眾所知、但在業內享有極高贊譽,卻一直默默耕耘為AI進步貢獻力量的科學家,同樣值得銘記。很多科學家并非直接來自AI領域,而是身處不同學科理論的最前沿,但有的在利用AI推動其他基礎學科的突破,也有的則通過其他學科的理論研究,推動著AI的進步。

每年,科學界都會發布面向各個領域的榜單和獎項,表彰那些為人類科技進步做出卓越貢獻的科學家。曾經,科學界與AI還是兩個不同的領域,隨著越來越多與AI密切相關的科學成果產出,如今這個邊界已經愈發模糊。

這些領域的科學家,都與AI的進步密切相關

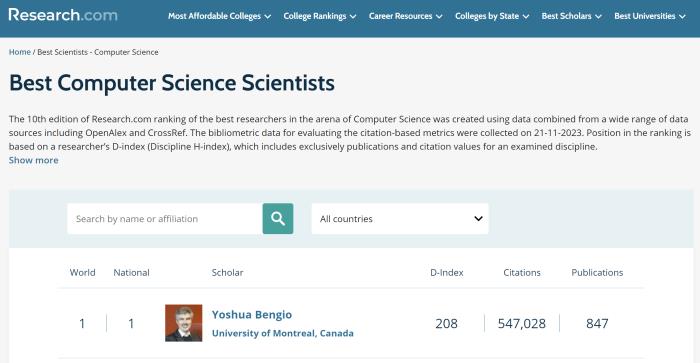

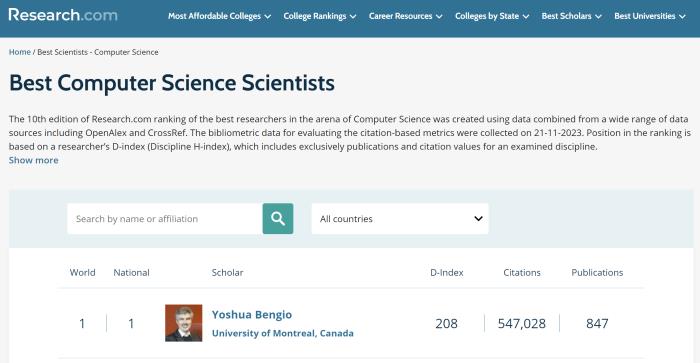

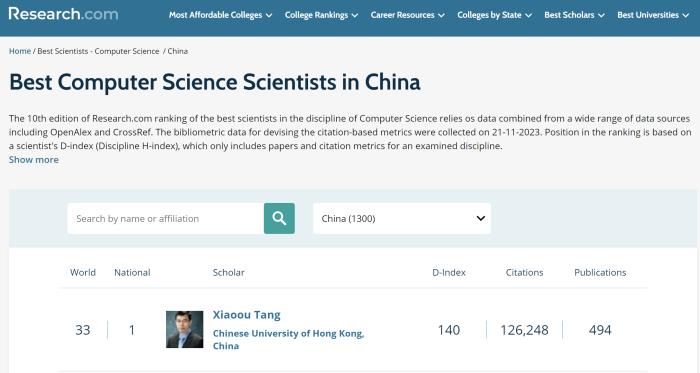

Research 2024年度最佳計算機科學家:約書亞·本吉奧和湯曉鷗

知名全球學術信息網站 Research(Guide2Research)每年發布的全球頂尖1000名計算機科學家排行,在全球學術界具有極高的權威性與影響力。

在2024年4月公布的Research 2024年度最佳計算機科學家榜單中,圖靈獎得主、“AI教父”約書亞·本吉奧(Yoshua Bengio)以D-Index 208位列全球第一,已故的香港中文大學湯曉鷗教授以D-Index 140位列中國第一。

約書亞·本吉奧被譽為“AI教父”, 在2018年獲得ACM圖靈獎,2024年入選《時代》雜志全球100位最具影響力人物年度榜單。他提出的循環神經網絡(RNN)、長短時記憶網絡(LSTM),以及伊恩·古德費洛(Ian Goodfellow)一起提出了“生成對抗性網絡”(GAN),都成為深度學習領域的關鍵突破,對人工智能的發展產生了深遠的影響。

湯曉鷗教授是全球人工智能領域最具影響力的科學家之一,也是國內人工智能公司商湯科技的創始人。他在計算機視覺、深度學習等研究方向取得了多項開創性成果,曾獲得計算機視覺頂級會議CVPR 2009“最佳論文獎”,是CVPR自1983年舉辦以來的首位亞洲學者。2014年提出的全球首個超過人眼能力的面部識別算法,開啟了人工智能技術大規模落地的時代。

ACM圖靈獎:艾維·維格森

ACM圖靈獎被譽為“計算機界的諾貝爾獎”,是計算機領域最具權威性和影響力的獎項之一,旨在表彰在計算機科學與技術領域做出重大貢獻的個人。

2024年圖靈獎由復雜性理論先驅、普林斯頓高等研究院教授艾維·維格森(Avi Wigderson)摘得。美國計算機協會(ACM)以此次獎項,表彰艾維·維格森對計算理論的基礎性貢獻,包括重塑人類對計算中隨機性作用的理解,以及數十年來在理論計算機科學領域的領導地位。艾維·維格森教授在利用隨機噪聲增強模型泛化和減少計算資源需求方面的研究,也為深度學習提供了優化新思路。

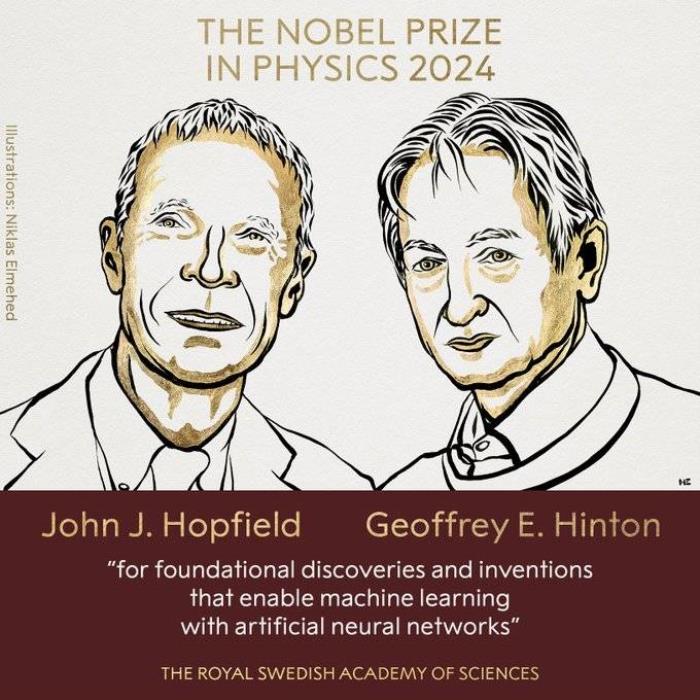

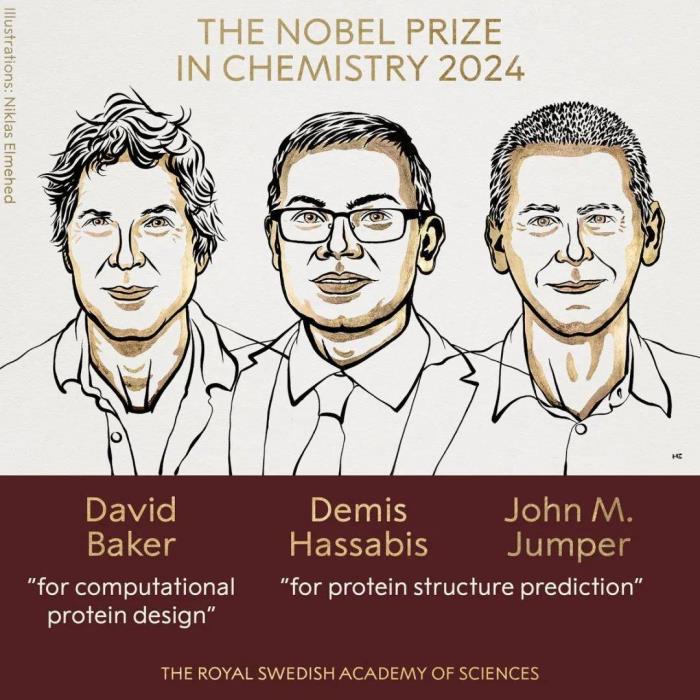

諾貝爾物理獎和化學獎:杰弗里·辛頓、大衛·貝克等

諾貝爾物理學獎和諾貝爾化學獎,旨在獎勵對人類物理和化學領域作出最重要發現或發明的科學家。2024年諾貝爾物理和化學獎都不約而同地“頒給了AI”,意味著AI 技術與傳統學科的結合正成為一種新的科研趨勢。

2024年諾貝爾物理學獎授予了約翰·霍普菲爾德(John Hopfield)和杰弗里·辛頓(Geoffrey Hinton),表彰他們在使用人工神經網絡進行機器學習的基礎性發現和發明。兩位獲獎者利用物理學工具構建了多種方法,為機器學習奠定了基礎,不僅打破了傳統學科的界限,也揭示了物理學與人工智能之間的深刻聯系。

2024年諾貝爾化學獎一半被授予華盛頓大學教授大衛·貝克(David Baker),表彰其在計算蛋白質設計方面的貢獻;另一半授予了谷歌DeepMind CEO 戴密斯·哈薩比斯(Demis Hassabis)和高級研究員約翰·江珀(John M. Jumper),表彰其在蛋白質結構預測方面的貢獻。德米斯·哈薩比斯和約翰·詹珀成功地利用人工智能技術預測了幾乎所有已知蛋白質的結構,而大衛·貝克掌握了生命的構建模塊,并創造了全新的蛋白質。

頂科協獎“智能科學或數學獎”:喬恩·克萊因伯格

世界頂尖科學家協會獎(簡稱“頂科協獎”)是由世界頂尖科學家協會于2021年在上海發起創設,設立“智能科學或數學獎”“生命科學或醫學獎”兩個單項獎。

2024頂科協獎“智能科學或數學獎”授予給了康奈爾大學計算機科學和信息科學講席教授喬恩·克萊因伯格(Jon Kleinberg),以表彰他在計算機科學與社會科學交叉領域做出的開創性貢獻,包括他在社會網絡和算法公平性領域發揮的智識領導力,對人工智能的發展具有重要意義。喬恩·克萊因伯格教授本人也是機器學習領域的領袖,尤其是在研究機器學習如何與人類決策交互方面,均有突出貢獻。

AI跨界的背后,代表著科學研究范式的轉換

科學界的眾多獎項成果和榜單評選,都與AI技術緊密相連,說明AI已經成為推動科學發現和創新的核心驅動力之一。而獎項跨界的背后,代表的是科學研究范式轉換。

一方面,是將AI技術作為工具推動行業的進步。AI for Science是最具代表性的領域之一,未來,各學科的科學家都可以借助AI的數據處理能力、數理分析、邏輯推理和預測等能力,更快地篩選數據、發現規律,甚至在某些領域能夠提出新的科學假設,極大加速科學研究的進程。

另一方面,是將AI技術本身作為學科研究的目標。今年諾貝爾物理學獎,相當于將人工智能作為目的、作為一門科學,用物理學的知識深入探索神經網絡的本質和機制,由此推進人工智能的發展。這種將AI作為研究目標的做法,不僅能夠拓寬科學研究的視野,也為人工智能技術的未來走向提供了更多的可能性。

這說明,AI已經不再是單一領域的技術工具,而是成為了連接各類學科的橋梁。甚至通過AI技術,不同學科之間的界限被打破,新的思想、新的方法和新的技術不斷涌現,為人類科學的探索和技術的創新,激發無限的潛力和想象空間。

正如2024年阿貝爾獎得主米歇爾·塔拉格蘭德(Michel Talagrand)向年輕數學家分享的建議——未來對數學的需求是無限的,人工智能會給你們所有人帶來很多工作,你們選擇了絕對正確的、完美的領域。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2025-01-03

新火種

2025-01-03