米哈游和漢堡王的共同點背后,一個技術預言已經照進現實

要說國內科技圈最近有啥話題能熱過大模型,答案或許只有一個——

游戲。

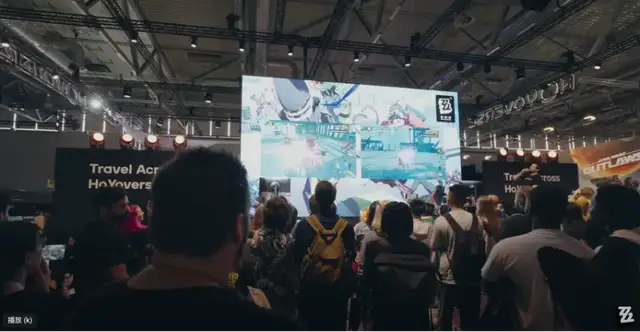

這不,前有米哈游二次元游戲新作《絕區零》開服刷爆人氣,迅速達成全球5000萬下載量成就;后有黑猴硬控東西洋天命人,成功打出一波文化出海。

在剛結束不久的全球最大游戲展會科隆游戲展上,中國游戲一時真可謂是風光無兩。

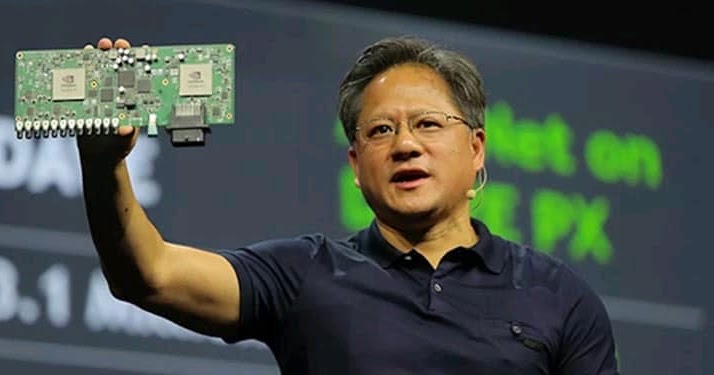

值得討論的是,大模型時代最受關注的兩股技術勢力也積極參與其中:

英偉達的站臺大家伙已經屢見不鮮,而另外一方嘛,就是云廠商。

《絕區零》海量玩家登陸免排隊背后,就是阿里云在提供技術支持。

不僅如此,阿里云還為米哈游提供了從云計算到安全等各個環節的服務,保障《絕區零》在海量玩家同時在線的情況下,能順利應對服務器承載、平臺穩定性等方面的挑戰。

實際上,米哈游和阿里云的合作可能開始得比大部分想象中更早,可以追溯到2012年。

那一年米哈游剛剛成立一年,《崩壞學園》才剛剛誕生,而阿里云也還在對外服務的起步階段。

現在看來,2012年到2024年,對于現如今在AI時代備受矚目的云計算而言,亦是風起云涌的12年。

云計算,從萌芽到數字時代的“水電煤”虛擬化,是云計算基礎架構的核心。這個概念最早可以追溯到1959年——

由牛津大學計算機教授Christopher Strachey在《大型高速計算機中的時間共享》(Time sharing in large fast computers)一文中首次提出。

但云計算真正開始在全球萌發,是在此之后50年才發生的故事。

一方面,互聯網在21世紀迎來的爆發期催生出了對“計算”更為強烈的需求。

另一方面,虛擬化、分布式資源管理等云計算核心技術開始走向成熟,同時,全球骨干網絡基礎設施的發展使得遠程資源訪問變得可行和高效。

換句話說,云計算的興起和數字化時代的啟幕是相伴相生的:

數字化時代,人類需要在任何時候、在任意地點獲取計算的能力。而云計算正是從這一需求出發的公共服務。

并且,隨著數字化智能化的發展深入,云計算的重要性也在不斷加強。

或許可以從具體的例子中更清晰地感知這種變化:

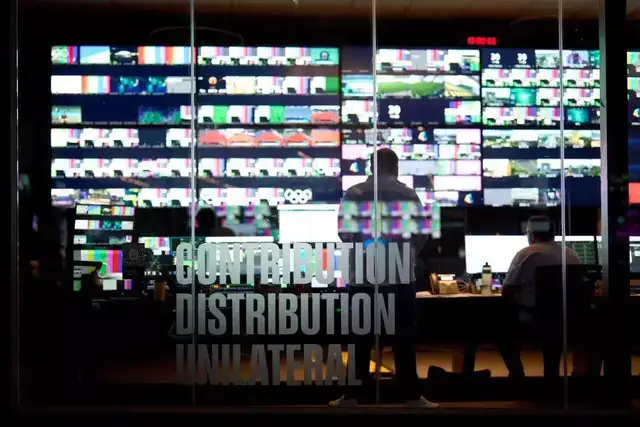

1964年,東京奧運會首次采用衛星電視轉播,使得奧運轉播進入全球化時代。此后直到2021年奧運會重回東京,衛星轉播都是此類大型國際賽事最主要的轉播方式。

在這個過程當中,一個明顯增長的數字是,直播時長。

據中央廣播電視總臺消息,在巴黎奧運會上,僅央視承擔制作國際公用信號的體操、乒乓球、羽毛球和攀巖這四個大項,直播時長就超過了400小時。

而今年,云計算首次超越衛星,成為奧運轉播的主要方式。超過三分之二的奧運直播信號都通過阿里云支撐的奧運轉播云,從巴黎傳向世界各地。

其中的技術變化,在3年前的東京奧運會上就已埋下伏筆。

那一年,有的國家電視臺和轉播機構難以到場,或者來得太晚來不及提前預定衛星,就只能啟動云計算做直播。

讓OBS意外的是,云上轉播非常穩定,并且國際傳輸的延時遠小于衛星和光纜。

在國內,阿里云是最早布局云計算的廠商。在谷歌和微軟繼亞馬遜之后入局云計算的2008年,阿里巴巴開始著手籌建能夠管控服務器集群的超級系統,飛天團隊就此成立。

2009年,阿里云成立,中國科技力量就此正式吹響進軍云計算領域的號角:2010年,華為騰訊先后公布云計算布局;2012年,UCloud、QingCloud創辦……

2013年,對于中國云計算可以說是關鍵的一年。

這一年里,從技術的角度來看,阿里云飛天系統實現獨立調度5000臺服務器的目標,標志著中國第一家擁有完整云計算能力的企業誕生,阿里云也成為世界上第一家對外提供5K云計算服務能力的公司。

飛天5K單點集群擁有超過10萬核計算能力、100PB存儲空間,可處理15萬并發任務數,可承載億級別文件數目,100TB排序30分鐘即可完成,是當時世界紀錄的兩倍以上。

從市場的角度來說,外部競爭者開始瞄準中國市場,微軟、亞馬遜先后布局,引發了圍繞云計算話題的一波關注熱潮。

科技領域的先行者們已經意識到,云計算是大勢所趨,并且中國的科技力量,需要具備自主研發相關先進技術的能力。

阿里云宣布突破5K測試的三個月后,騰訊云宣布正式面向全社會開放。此后,百度云、金山云、移動云、天翼云、京東云……一朵朵云競相登場,國內云計算市場進入到群雄并起的時代。

接下來,就是我們更為熟悉的故事:

移動互聯網興起,AlphaGo掀起前大模型時代最大一波AI浪潮,全球數字經濟開始加速發展……

不只是科技行業,金融業、制造業、能源業……越來越多的行業開始在時代發展的大潮中,被卷進數字化升級轉型的進程里。

從人們日常生活中,搭乘地鐵公交從投幣刷卡到刷二維碼的轉變。

到電網調度最不容有錯的環節,開始引入AI為調度員保駕護航。

而種種轉變的基礎,正是云計算。

值得關注的是,在這個階段,中國云廠商的技術影響力也越來越受矚目。

以阿里云為例,飛天5K之后,2014年,推出大數據計算平臺MaxCompute,讓中小公司花幾百元即可進行海量數據分析。

數據庫方面,2017年,阿里云自主研發云原生數據庫PolarDB。根據阿里云數據,相比自建數據庫,PolarDB的TCO成本(總體擁有成本)低于50%,交易和分析性能最高分別是開源數據庫的6倍和400倍。

硬件方面,2021年,阿里云推出首款自研云原生處理器CPU倚天710。

倚天710基于ARM v9架構打造,容納600億個晶體管,擁有128核。首發即在全球權威CPU基準測試集SPECint 2017上得到440分的高分,超出業界標桿20%。

并且第二年(2022年),倚天710就實現了大規模部署應用,成為中國首個云上大規模落地的自研CPU。

2022年,阿里云還為云操作系統反向自研了云基礎設施處理器CIPU,配合飛天操作系統取代以CPU為核心的架構,從而更好地“壓榨”服務器硬件、獲取更多虛擬化資源。

大模型時代的云計算2022年11月,ChatGPT橫空出世,改變了AI的玩法,也改變了云計算的游戲規則。

由阿里云首次提出MaaS(模型即服務),開始成為每一家云廠商都掛在嘴邊的最熱關鍵詞。

一方面,手握豐富算力資源和工程實踐經驗,云廠商成為基礎模型競逐中最重要的一股勢力,從國內的阿里騰訊百度,到國外的谷歌微軟亞馬遜,無不對此重磅投入。

以阿里云為例,2023年4月,“通義千問”大模型問世。此后,阿里云還陸續推出了通義靈碼、通義萬相等覆蓋多種模態的產品和大模型,構建全面的大模型體系。

通義千問系列也已在全球開源社區形成影響力。Qwen2-72B推出之際,甚至超越了一眾閉源模型,發布兩小時直接沖上HggingFace開源大模型榜單第一。

另一方面,大模型技術創新正在圍繞云計算這個基礎展開。無論是引領基礎模型更迭趨勢的OpenAI和Anthropic,還是如今在應用爆發期探索大模型落地實踐的各家企業,都免不了要和云計算打交道。

從這個角度來說,云計算在這波被認為會重構一切的技術浪潮中,已經成為率先迎來商業化新機會和新增長的行業之一。

2022年初,小鵬汽車與阿里云合作,在內蒙古烏蘭察布建立了中國最大的自動駕駛智算中心,經過持續的升級擴容,目前算力高達2.51EFLOPS,這使得小鵬汽車每天處理的日增視頻訓練數據9.78萬公里,端到端智駕大模型2天迭代一次。

該智算中心為小鵬汽車自動駕駛大模型的訓練提供了強大的算力基座。并且,阿里云自研的高性能網絡、通信協議、高性能存儲,用更低的成本實現了海量數據吞吐和網絡通信,網絡時延降低80%,低至2微秒,存儲吞吐比業界20GB/s的普遍水準提升了40倍。

在綠色環保方面,依托阿里云基礎設施,其智算中心年PUE(電源使用效率,越接近1越好)低于1.2,在有效降低智駕研發過程中的碳排放的同時,也能降低研發成本。

具體成效方面,對于小鵬自動駕駛模型訓練而言,以前需要一個星期完成的大模型訓練,在智算中心上只需一個小時。

漢堡王這樣的老牌快餐企業,今年在中國也放棄了線下數據中心的模式,宣布全部業務系統遷至阿里云。

在中國,漢堡王由土耳其大型餐飲集團TFI負責運營。TFI旗下科技公司特芮軟(ATP)為其完成了第一套門店管理系統、點餐系統和營銷中臺等的建設。

過去幾年,特芮軟一直采用IT資源混合部署的模型,只將前端的營銷銷售業務放在云上,財務等后端系統則保留在線下數據中心。

而現在,為了更好地實現數字化經營管理、支持新店開拓,特芮軟決定全面上云,以進一步提升系統穩定性,降低IT運維成本,并為上層應用提供更靈活的開發環境。

15年時光彈指一揮間,對于技術的發展而言,卻已是量變到質變。

在今天,云計算不再是晦澀難懂的一系列技術名詞,而是每一個普通人打開手機電腦,走進線下門店,衣食住行皆有關聯的技術存在。

從數據對比中,或許能得到更直觀的感知:

2010年,阿里云服務第一個客戶——阿里自家的“牧羊犬”時,不要說當時的市場對云計算的未來充滿質疑,連自家人都懷疑是“明明可以坐高鐵,卻偏偏要騎自行車去上海”。

而在2024年9月10日的阿里云客戶日,吉利、小鵬、B站、米哈游、漢堡王、喜馬拉雅等一眾品牌悉數登場,共同官宣:

目前,阿里云已經服務全球500萬客戶,包括38%世界五百強企業,80%中國科技企業,65%專精特新“小巨人”企業。服務的開發者達到1000萬。

阿里云基礎設施已面向全球四大洲,開服運營30個公有云地域、89個可用區。阿里云CDN在全球擁有超過3200個邊緣節點,其中中國境內擁有超過2300個節點,覆蓋31個省級區域,境外擁有超過900個節點,網絡覆蓋70多個國家和地區,全網帶寬輸出能力超過180Tbps。

這是阿里云飛天操作系統第一行代碼誕生時的“預言”,在今天已經逐漸成為現實。

隨著大模型應用的新浪潮,以及人們對于AGI的探索,或許未來的數字生活,仍將遠超我們的想象。

而這個過程中,云計算的新發展,依然是最值得關注的技術議題。

縱然有各種風口上的新技術,但最后落地,基建生態位上的云計算,依然是最佳場景、最大機遇、最直接的商業模式。

— 完 —

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2024-09-11

新火種

2024-09-11