硬件為王的聯想,能做好智能體嗎?

文|劉俊宏

編|王一粟

“你不僅僅希望在自己的領域做到最好,而是希望找到只有你能做的那個領域。”

馬斯克的老戰友,“Paypal 黑幫”成員之一的Keith Rebois曾經引用過的這句話,尤其適合當下——在人人都想擁抱AI,做出適應未來變革的時刻。

11月28日,聯想發布了聯想百應智能體,要為中小企業提供AI軟件支持。同時,據聯想高級副總裁、中國方案服務業務總經理戴煒表示,聯想下一步還將推出智能體“集市”。

為何一直以硬件廠商標簽示人的聯想,突然要發布一個AI軟件服務?

從產品上來看,百應智能體將AI應用(摘要、PPT)和AI企業服務進行了整合,整體產品能力和市場上的大模型產品都比較類似。其中能吸引中小企業興趣的,是聯想打包了一個市價一半的上門IT運維服務。

這樣的產品和定價模式,或許背后隱含著聯想“用服務換AI落地”的陽謀。

在硬件增長肉眼可見的天花板下,聯想2021年成立SSG(方案服務業務集團)業務,試圖靠IT和硬件經驗打入企業服務賽道。但企業服務的場景碎片化和獲客成本的痛點,讓聯想遲遲未能形成規模。

如今,隨著AI Agent加速了企業AI應用落地,等了三年的聯想終于看到了軟件賺錢的“曙光”。

依靠百應智能體,聯想設計的是一套先讓中小企業用上AI,后續隨著智能體迭代逐步加大軟件收費力度的商業模式。而在設想中,軟件服務的滲透,不僅能鞏固和擴大原本硬件的基本盤,也能讓聯想啃下這個一直想啃下的“企業服務”軟件增量市場。

前有IBM轉身,在企業服務里拿下萬里江山,軟件收入已經占總營收的43.59%?;后有華為,從通信硬件一路殺到云與計算,開辟了一個后來居上的增長曲線。

那么,AI+硬件+企業服務的發展路線,會是聯想“量身定制”的賽道嗎?

聯想為何要做智能體?

聯想之所以要推出面向企業的智能體,很大程度上與整體集團戰略有關。事實上,智能體所在的SSG業務,幾乎是當下聯想最有增長潛力的賽道。

基本業務架構上,聯想集團業務分為IDG(智能設備業務集團,主要是PC)、ISG(基礎設施方案業務集團,主要是服務器)和SSG(方案服務業務集團)三塊。業務構成雖不復雜,但IDG和ISG的增長天花板已經肉眼可見。

在IDG這邊,聯想的PC業務出貨量近五年全球市場第一,其市場份額與HP、Dell形成了寡頭格局(合計占比接近60%)。如此格局,意味著聯想IDG業務增長幾乎與整體市場環境綁定。在PC早已普及的時代,增長空間早已被行業周期“定調”。

ISG業務上,雖然聯想在AI升級服務器的趨勢下,根據11月15發布的FY2024/2025第二財季報告(截止至9月30日)顯示,ISG業務單季度同比增長65%。但實際上,ISG業務在聯想“ODM+”的策略下,大部分出貨形式都是為云廠商定制生產,而非AI服務器自主打單。考慮到ISG業務目前還是虧損狀態,未來業務重心大概率將聚焦在降本增效上。

為了避開硬件的增長壁壘,通過百應智能體,聯想這次選擇重點搶占中小企業市場。

在中國的企業服務領域,大項目已經到了卷無可卷的地步。大項目虧損,賠本賺吆喝是常態,中小企業是更加廣闊、分散的長尾市場,因此,這兩年很多企業服務廠商都把增長的希望放到了中小企業的身上。

而在大模型時代,戴煒認為,“智能體是中小企業全面奔赴AI的最佳入口”。基于這個判斷,聯想百應,是一個“從AI切入企業服務”的陽謀。

先從AI功能看,聯想百應智能體算不上多么獨樹一幟,幾大支柱功能基本上是已經成熟的AI應用整合。其中,AI營銷主要包含智能客服、智能推薦等功能,AI辦公則是PPT和閱讀摘要等。

最值的部分,是聯想把IT運維服務打包在百應智能體的訂閱中。對比臨時聘請IT解決問題的6000元/年的價格,聯想針對中小企業一年上門12次的價格是3588元(線上無限次咨詢)。

“中小企業亟需在一個點上先擊破,感受到AI對生產力、效率的影響。”聯想中國區中小企業方案服務事業部聯想百應總經理魏東稱。

基于企業IT運維的需求,聯想希望以普及AI的噱頭,切入中小企業的智能化轉型的市場。

單點切入之后,戴煒宣布,“未來兩三個月內,聯想百應將推出智能體‘集市’”。

在這個集市中,聯想想打造一個幾乎涵蓋所有大模型和智能體的平臺(百創平臺),讓客戶能結合具體的業務數據,創作更適合自家崗位的專屬智能體。這和百度千帆、字節跳動的扣子等平臺有異曲同工之處。

通過百應智能體看到,聯想將下一步的重點發展目標放在了企業服務上。先用高性價比的IT運維服務“誘惑”中小企業加入,然后再賺AI平臺和功能服務的錢。這樣一來,相當于為聯想在已建立的硬件出貨優勢上,開辟了一條軟件收入賽道。

“在智能體時代,設備未必是最閃耀的,智能體應該是靈魂,它是所有設備及方案的靈魂。”聯想集團副總裁、中國區首席市場官王傳東認為。

依托智能體的滲透,聯想希望擺脫純硬件廠商的標簽。為了實現這一目標,聯想等了足足三年。

AI時代,聯想和企業服務都變了

時間回到2021年4月,聯想宣布在IDG和ISG業務之外,新成立SSG業務。

同月,聯想在當年的誓師大會上發布了擎天IT引擎,主要做企業中臺化的IT架構轉型。9月,聯想集團董事長兼CEO楊元慶宣布將IT組織整合進SSG,并發布了新品牌“TruScale”,做包含IT運營、營銷管理、銷售管理等多個運維模塊的技術支持。

SSG的業務設計,其實并不新鮮。在聯想之前,不少大廠都在圍繞IT整合的理念,調整過組織架構。

例如2018年,騰訊成立CSIG(云與智慧產業事業群),把分散在各個BG(事業群)里的ToB產品整合到一起。2018年,華為為了提升云業務對一般企業的競爭力,把公有云、私有云、AI、大數據、計算、存儲、IoT等與IT產業重組為“計算與云”產業群。2020年,阿里推出了云釘一體戰略。希望當時已經規模化的阿里云,通過整合的形式“帶帶”還未盈利的釘釘。

以后視鏡看,當時科技巨頭們的整合并不是百分百都成功。

2023年,在遲遲未產生協同效益后,阿里最終解開了釘釘與阿里云的綁定關系。

而華為也將云與計算拆成了兩個大部門。2021年5月,余承東擔任華為云CEO僅一個月便被調離。

“云與計算BG成立是希望實現協同,結果總是打架,最后還是分開。”彼時華為輪值董事長徐直軍在談及云計算組織屢次調整時,如此總結道。

當年IT資源整合運動未成功的核心問題在于,B端實際面對的問題比起不變的IT資源(硬件、云)供應來說,“花樣”實在是太多了。

發生在聯想身上,縱使戴煒曾強調落地要實現協同性和深耕賽道,“不可能所有的‘點’都做,要看是否能形成一條‘線’,然后我們再把‘線’做大,變成一個賽道”。

但實際上,在聯想SSG當年發布TruScale產品后,最常舉例的項目卻非其最擅長的企業IT運維。而是用IoT設備標注果園里的蘋果,還有讓城市交通管理知道哪個停車場有空位。

深陷具體場景的問題,也讓企業服務這一業務長期淪為商業模式的“洼地”。

按照第一性原理來說,企業服務(尤其是SaaS訂閱制)的根本設計理念在于“不斷增長”。完美的模型,應該是一家公司在取得一定ARR(客戶當年收入)之后,只需要保留CSM(客戶成功經理),則第二年理論上ARR應該保持不變。隨著后續發展,營收逐漸增長,公司每年的CAC(獲客成本)被逐漸攤薄,轉化成財務數據上驚人的利潤率。

但現實情況是,企業服務廠商夾在大客戶的私有化部署和中小客戶的定制化開發需求中間。為了這些“做完就走”的項目,企業服務廠商為了拿下每一個項目,都要專門組建配套團隊。不少廠商為了強調規模和行業客戶的熟悉程度,干脆只公布ARR,閉口不提業務虧損和CAC。

“我們很早就探索過中小企業解決方案和服務業務,但那時舉步維艱,到最后暫停了”,正如戴煒的總結,聯想3年間落地SSG的過程中也發現,面對大量中小企業的碎片化場景需求,根本毫無規模可言。

那為何聯想特意針對中小企業發布了百應智能體?戴煒認為是AI帶來的變革,“大模型和智能體,給我們帶來了曙光。”

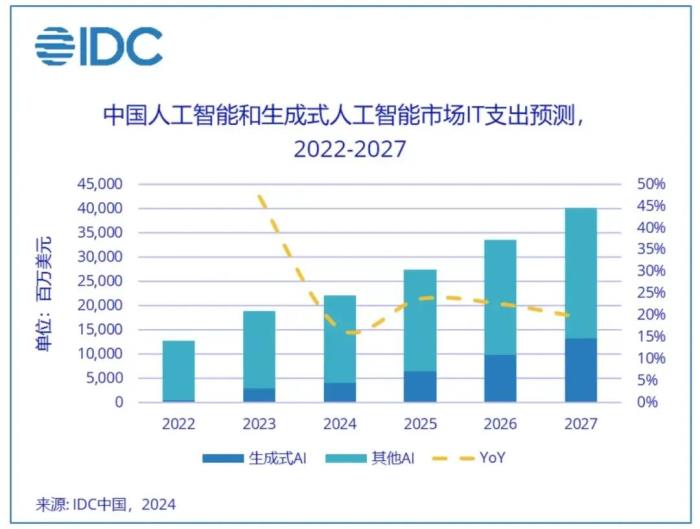

圖片:中國AI市場IT支出預測 來源:IDC

以海外明星公司作為參考。針對場景碎片化,OpenAI董事會主席Bret Taylor,做了個主打Agent客服的公司,最新估值達到45億美元。資本給高估值的原因,主要是客戶能“自助”利用大模型多輪對話能力,生成想要的互動效果。針對快時尚品牌,客服可以用隨意的語氣,奢侈品品牌上,則是用倫敦腔。

另一邊,馬斯克前合伙人Peter Thiel創辦,客戶主要是美國政府和企業的Palantir。在2023年發布AI應用管理平臺,全面轉型AI。其銷售凈利率從2022年報時的負數,一路增長至2024年3季報的19.18%。對比國際SaaS巨頭,主攻CRM(銷售管理系統)的Salesforce和IT運維的ServiceNow,兩者最新季報的銷售凈利率也不過是16.09%和12.97%。

兩邊的變化,證明了Agent不僅能快速適應中小企業的需求場景,還能顯著減輕企業服務廠商的成本壓力。讓企業服務的廠商真正向“不斷增利”的商業模式靠攏,實現健康的“Rule of 40”(行業投資指標,好的公司應該增長率和利潤率加起來大于40%),擺脫低人效并實現利潤率增長。

也正是看到AI顛覆企業服務的商業模式,聯想才設計出了百應智能體的產品邏輯。聯想知道,目前還做不到靠AI能力取勝企業服務。但同時,聯想希望在后續的AI迭代下,提高軟件價值并攤薄業務成本。

“聯想百創智能體是服務的邏輯,客戶先用起來,在用的過程中不斷反饋,聯想不斷迭代、打磨。在這個過程中,相當于是聯想和客戶在‘共創’。”戴煒說。

百應智能體的商業策略,不僅只意味著SSG業務全面AI轉型。抓住AI這條主線,聯想還期待著其他業務能實現協同效應。

因為AI,硬件業務能否煥新?

聯想今年4月在創新科技大會上,發布了“全棧AI”戰略。

對應IDG、ISG和SSG業務的改變,聯想集團執行副總裁兼中國區總裁劉軍在今年2024上海MWC(世界移動通信大會)上給出了具體解釋。其中大致意思,是每個業務都在圍繞一個“通用AI”。

SSG業務這邊,是聯想正在計劃用一個企業大模型和智能體,支持政企、中小企業和消費者的三個方向。

另一邊,對于IDG和ISG的變化,分別是指:聯想計劃將天禧智能體系統(AI智能體)搭載在旗下所有智能終端,以及采用“萬全異構智算平臺”(可理解為算力管理系統)綜合管理服務器、存儲、數據網絡、軟件及超融合和邊緣計算。

經過接近一年的轉型,聯想的硬件業務基本都實現對AI的原生支持能力。需要承認,聯想作為一家老牌硬件廠商,其AI能力不及細分賽道的領先者。但功能對比下來,聯想被拉開的差距并不算大。

在智能終端上,聯想的AIPC已經走出靠芯片支持的“AI Ready”階段和AI應用(小天)嵌入PC系統階段。目前,聯想已經在平板端(YOGA Pad)落地了端側大模型。具體AI功能,聯想本次主打的“圈搜”功能,還限制在文字識別的水平。對比手機行業的端側大模型多模態識別能力,聯想的端側大模型(參數量為7B)能力,基本相當于2024年初的AI手機。考慮到手機端側大模型的滲透率,聯想的落地節奏并不算慢。

在算力基礎設施上,相比國內AI服務器友商,聯想的萬全異構智算平臺更注重AI訓練的“自動化”。同樣是一套云管系統分配算力,聯想能根據數據和場景自動匹配集群配置,進一步加速AI訓練的流程。

以今年依靠強綁定英偉達,從而在AI服務器受益最大的超微電腦作為對比。聯想不一定能第一時間完整支持(或首發)英偉達Blackwell芯片。但正如聯想基礎設施方案業務集團高級副總裁Vlad Rozanovich在聯想創新科技大會上所言,“我們正憑借AI幫助各行業重塑工作方式”,聯想ISG下一步的重心并不只是AI高性能算力集群。依靠AI算力基礎設施和軟件支持,聯想或許要準備擺脫科技大廠AI服務器ODM的身份,更注重做中小企業的AI算力供應商。

結合百應智能體的發布,一條穿插在聯想全部業務方向的草蛇灰線已經浮現。

聯想做AI、賺軟件的錢,核心還是在AI時代保住自己硬件帝國的基本盤。以AI落地作為切入口,聯想試圖覆蓋從企業用戶的PC、服務器(或AI計算)、企業服務完整的需求鏈條。

“未來聯想推出的各種產品或服務,都將是以智能體為靈魂。未來大家看到的聯想,是由無數個智能體組成的聯想全棧AI驅動下的全新AI航空母艦。”王傳東對智能體為代表的AI寄予厚望。

AI不僅讓聯想2021年建立,但始終無法打透行業的SSG業務有了“通順”的商業邏輯,還讓聯想全部業務板塊產生了前所未有的聯動效果。

擁抱AI,聯想也找到了只有自己才能下的“一盤棋”。畢竟,硬件是軟件的載體。而硬件,幾乎沒有對手能與聯想的品類和市占率規模“對弈”。

邁向下一個時代,或許聯想已經做好了與AI能力“一榮俱榮”的準備。

原文標題:硬件為王的聯想,能做好智能體嗎?

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2024-12-12

新火種

2024-12-12