AI操作系統成新風口:有的靠修補,有的整原生

「智能體」成為AI時代的App。

雷軍口中的「虎哥」重新出山了。

最近,一支曾經參與最近三代操作系的創始團隊吸引了不少關注,不僅包括了前谷歌 Android 產品管理副總裁、前小米全球副總裁 Hugo Barra(中文名「虎哥」),還有前 Android 產品工程副總裁 David Singleton,以及前 Meta 副總裁 Ficus Kirkpatrick(負責 VR、AR 平臺開發)。

虎哥,圖/小米

而這支「夢之隊」聚在一起的原因也不難猜測——AI。準確地說,他們聯手創立了一家初創公司 /dev/agents,目標是基于云開發出面向 AI 智能體的下一代操作系統,讓 AI 智能體不再是孤立的工具,從而構建一個能在設備間無縫協作的「智能生態」。

打算再造操作系統的當然不只是/dev/agents,從 Google、蘋果、微軟、OpenAI 到華為、榮耀、vivo、OPPO 以及更多廠商,都已經開始了布局和行動。

這是注定要邁出的一步。從個人電腦到互聯網,再到移動設備的繁榮,每一次計算機技術的革命,幾乎都遵循著一種路徑——硬件破局,軟件繁榮,但核心都是通過操作系統定義新規則。

不奇怪,如果沒有操作系統,硬件不過是硅片堆積,程序也只是死板的二進制指令。這是操作系統被視為計算機「靈魂」的關鍵:它用一種語言,串聯起硬件和軟件,開發者和用戶體驗。

而 AI 吞噬世界的今天,需要一種新的操作系統。

AI操作系統,巨頭必爭之地

幾天前,華為在 Mate 品牌盛典發布了華為 Mate 70 系列,AI 不出意外成了系列最大的亮點之一。在系統級 AI 小藝智能體的基礎上,華為 Mate 70 系列祭出了九大 AI 功能。

但追根究底,華為 Mate 70 系列的 AI 離不開這場發布會的另外一位主角——HarmonyOS NEXT(原生鴻蒙)。

圖/雷科技

在 AI 操作系統的戰場上,參戰者眾多。但放眼全球,跑步入場的玩家大致可以分為兩類:一類是以 OpenAI、Anthropic、豆包為代表的大模型廠商,另一類則是手機和 PC 廠商從 Google 到華為,從榮耀到聯想。

兩股力量以截然不同的路徑殺入,卻又在目標上殊途同歸——占據下一個操作系統時代的主導權。

大模型廠商的進場,帶著技術派的冷峻理性,邏輯很清晰:既然掌握了最強大的 AI 模型,可以提供更「智能涌現」的 AI 智能體,自然也有機會打造更原生、更能適應時代的 AI 操作系統和終端。事實上,包括 OpenAI、Anthropic、豆包等大模型廠商也確實都在接入和改造各種終端。

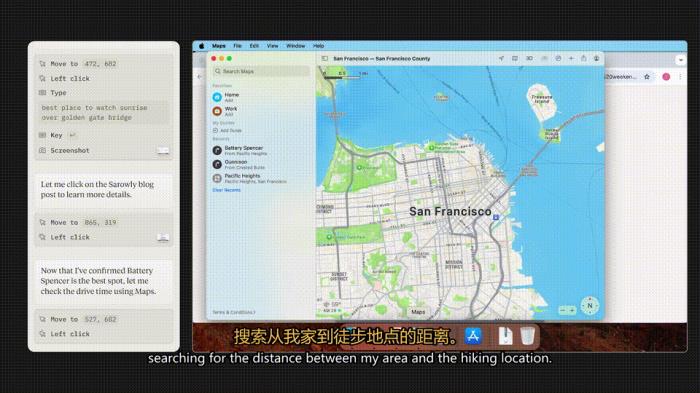

Claude「Computer Use」、智譜 AutoGLM 智能體,乃至 OpenAI 預計明年 1 月推出的「Operator」,都在讓 AI 在手機、PC 等主流計算終端上自主操作,嘗試讓 AI 繞開傳統的交互形式,直接代替用戶操作,來重新連接硬件與軟件、開發者與用戶。

圖/ Claude

與之相對的,手機和 PC 廠商的打法則更為務實,普遍基于現有的主要計算平臺,以 AI 為核心重塑操作系統體驗。從 Google 在 Android 15 中初步融入 Gemini,到榮耀 MagicOS 9.0 升級的系統級 AI——YOYO 智能體,蘋果、華為、vivo、OPPO、聯想也都概莫能外。

「智能體」成為AI時代的App

每一次技術浪潮的到來,總是會改變設備的交互邏輯。PC 時代,Windows 解放了鍵盤和鼠標,讓計算機成為主流生產工具;移動互聯網時代,Android 和 iOS 通過觸控與 APP 生態將智能手機變成生活的中心。

今天 AI 正在驅動新的交互變革,AI 操作系統則是這場變革的底層支撐。但到底什么是 AI 操作系統?這個問題的答案隨著技術的迭代以及探索,似乎也變得越發清晰。

本質上,操作系統的迭代和升級都是為了進一步提高人與計算機溝通、協作的效率和體驗。而不同于移動操作系統以觸控為方式、以應用為核心進行的人機體驗,在最新一輪大模型的技術變革下,AI 操作系統以多模態的智能化交互,通過智能體進行人機交互。

總的來說,AI 操作系統正在嘗試將設備從「被動響應」變成「主動感知」,讓設備成為一個智能伙伴,而非工具。這種說法聽起來可能有些復雜,但其背后的邏輯卻很直接:用戶不再需要記住如何使用設備,而是讓設備懂得如何服務用戶。

比如說,當你對系統級 AI 智能體說了「幫我組織一場 xxx 會議」,AI 操作系統在理解用戶意圖后,拆分成會議邀約生成、發送相應同事、預定會議室、組織生成會議材料等任務,并智能調度子智能體、第三方智能體以及 APP 進行自主操作。

趙明讓 YOYO 點的 2000 杯飲品,圖/雷科技

事實上,這種智能化的能力已經在榮耀 Magic 9.0、華為 HarmonyOS NEXT 等系統中有了初步展現。榮耀的 MagicOS 9.0 便是一個典型案例,發布會上榮耀 CEO 趙明就直接通過 YOYO 智能體,實現了「一句話下單 2000 杯飲品」。

而這背后,不僅是對底層硬件和軟件的調度,還是 AI 操作系統基于用戶設備數據對用戶意圖的主動理解,對任務的拆分執行,還有對第一方或者第三方智能體、APP 的智能調度。這也是不同 APP 時代,新的挑戰。

圖/雷科技

AI 操作系統的兩種「寫法」

如果說 AI 操作系統是下一場技術革命的核心棋子,那它的落地路徑卻并非唯一。在今天的終端戰場上,AI 操作系統正呈現出兩種截然不同的寫法:

一種是以蘋果、Google 為代表的「改良派」,通過在原有操作系統架構上深度融入 AI 能力, AI 化的操作系統。

另一種則是以 vivo BlueOS(藍河操作系統)和華為 HarmonyOS NEXT(原生鴻蒙)為代表的「原生派」,從底層設計就圍繞 AI 進行架構重塑。

改良的優勢在于「穩健」。比如蘋果提出了個人化操作系統的概念,通過 Apple Intelligence 首先統合全生態下的 AI 體驗,AI 功能與用戶已有習慣無縫對接,同時承接原有的應用生態。

圖/蘋果

比如蘋果在 iOS、macOS 的體系中,通過一系列增量的 AI 功能改造傳統操作系統,尤其在即將推出的 iOS 18 中,AI 被進一步深度融合。從 Siri 的智能升級,到基于 AI 的健康追蹤和數據整理,蘋果的 AI 系統無處不在,但卻始終隱于用戶習慣之下,平滑而內斂。

然而,它也有顯而易見的瓶頸。傳統操作系統的架構并不是為 AI 任務設計的,在面對需要大規模并行計算或復雜場景感知時,往往會受到性能和邏輯的制約。

與之相比,vivo 藍河和華為鴻蒙則選擇了一條更激進的路線——重塑操作系統的底層邏輯,以 AI 為核心進行原生架構設計。以 vivo 藍河為例,從一開始就融入了大模型技術,甚至采用了被馬斯克視為「實現 AGI 的最佳語言」Rust 作為底層語言開發系統。

圖/ vivo

同時在架構設計上,藍河也在系統層重點設計了 AI 能力,這一點實際也和原生鴻蒙異曲同工,而且都是以「意圖為中心」,無論是手機還是其他終端設備,它們的角色都是執行用戶意圖的工具,而非單純的應用載體。在鴻蒙原生智能架構中,還能看到意圖框架和用戶數據圖譜被設計成一個子系統。

圖/華為

而原生派的優勢在于「未來」,它能更充分釋放 AI 技術的潛能,適配未來更多復雜場景。但它的挑戰也不小,從頭設計意味著開發者生態需要重新搭建,短期內很難迅速落地并產生效益,即便是原生鴻蒙也是經歷了十年,同時還是要面對不小的挑戰。

「改良」還是「原生」?并不重要

幾個月前,Google 前 CEO Eric Schmid 在斯坦福大學作了一場演講,特別提到了現在 AI 技術就像第二次工業革命早期的電力技術,每個人都只是「伸手摘取低垂的果實」。而 AI 操作系統,正在突破這種局面,將 AI 的能力更大范圍、更深度地應用開來。

但改良與原生,究竟誰能笑到最后?這個問題答案可能并不簡單。原生派的挑戰在于生態構建的難度注定需要更長的時間驗證和成熟,原生鴻蒙也不例外。但顯然,AI 時代的原生操作系統更沒有歷史負擔,也更有潛力。

不過至少在當下,AI 操作系統的關鍵可能還不在于「原生」還是「改良」,而在于誰能更快、更準確地理解多模態智能化交互下,人機之間的關系和交互方式。可以預見,在未來一段時間內,這兩種模式大抵還是會朝著同一個大方向前進、迭代。

而無論路徑如何演變,AI 操作系統這場競賽才剛剛開始,而贏家終將是那些能讓「設備更懂人」的廠商。

來源:雷科技

原文標題:小米前高管下場!AI操作系統成新風口:有的靠修補,有的整原生

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2024-12-03

新火種

2024-12-03