?大模型,一個生命新物種

以生成式AI為代表的新技術浪潮日新月異,正帶來一場深刻的技術、商業與社會變革,推動人類社會從信息社會向智能社會轉變。全世界熱切期待AI到來的同時,也非常關心人工智能將帶來哪些新機遇、新挑戰。

本期,我們非常榮幸邀請到清華大學基礎科學講席教授,清華大學心理與認知科學系主任劉嘉老師,為我們開啟一趟AI的思想遠航。

劉嘉教授

精華要點:

1. 大模型無疑已經具備了創造力

人類歷史上就有生成式發明generative Innovation,我們遠古的人類正是通過去觀察整個世界,把萬事萬物之間的關系找到,從而創造出新的事物來。到了大模型時代,它的attention(注意力)機制,就是要在萬事萬物之間找到它們的關系,從而有了generative content(生成式內容)。相比之前的NLP等小模型,它已經不是一種機械的基于統計的這種重復,而是開始有它自己獨立的思想,有它獨立的推理,它一定會有創造力。

2. 大模型會首先替代現在大家所認為的好工作

它要取代或者影響最大的行業一定是知識密集型行業。那么什么是知識密集型行業呢?律師、醫生、教師等我們所認為的白領或者金領的行業都是大模型會最先滲透進去,最先去顛覆的行業。所以將來最先要面臨失業,或者面臨再就業的人,不是那些依靠體力的職業,而是我們原來認為依靠腦力職業的那些人。當然,以大模型為代表的這種知識密集型服務的出現,必然也會帶來很大的福利,也就是說我們的社會財富將會急劇增加。這就造成一個很大的沖突,一方面財富在極大增加,第二我們還不用干活了,那未來的社會將會是什么樣子?

3. 大模型時代需要全新的教育模式

清華正在做轉向,全面把之前的大類招生變成書院式教育。書院式教育是什么?就是不再分專業了,專業任選,就像清華的新雅書院一樣,你進來之后,想學任何專業都可以,但第一年我們要搞通識教育,讓你去探索自己,了解你的方方面面,然后再決定未來想成為一個什么樣的人。我們一定要把原來的由第一次工業革命所帶來的這種基于專業、面向“牛馬”的教育模式,轉變成以個人為中心,以個人的興趣、個人生命目標為目的的一種全新的教育方式。

4. 大模型情感陪伴是人的剛需

我們更容易把我們的情感投射到寵物上,寵物給我們帶來的價值是什么呢?它不能幫你做家務活,還會消耗你很多食物,但它給你帶來的是情緒價值。那么有沒有比寵物更好,能夠給你帶來情緒價值的(東西)?那就是情感機器人或者情感大模型。但同時,大模型能在這么多方面無限地滿足人類,會讓人類變得越來越苛刻。我們聽過一個說法“男不養貓,女不養狗”,為什么這句話是對的呢?道理非常非常簡單,在你的眼中,狗就是你這個世界上的一部分。但是對于狗,在狗的眼睛里面人就是它世界的全部,所以狗對人無比的忠誠,你打它、罵它,它還是會圍繞你的旁邊。所以為什么女不養狗?在女的眼中,她養了狗之后,所有男的都是渣男。

5. 大模型不會導致能源危機

很多地方在強調能源危機,我覺得這是杞人憂天,為什么這么講呢?在上世紀50年代,人類的第一臺計算機ENIAC,它所需要的電能是整個費城電能的一半還要多,也就說開一次機,整個費城,就得關好多燈。但是它的算力還遠遠不如我現在手機的1/1000或者1/10000。你看,隨著技術的進步,這種耗能一定會出現急劇下降的。這只是一個技術問題,所以將來大模型不會需要太多的能量,一個機器人將來的思維運作,可能一節小小的電池就足矣。

6. AI可能會出現自我意識的覺醒

我們除了要繼續推動AI發展,還需要建立一套AI倫理學。我們甚至要放棄完全以人為中心的這種視角,而要站在一個更廣的視角,去看未來的混合社會,它由三個社群組成,包括人的社群、人機社群、機器的社群,他們如何去和諧共處,這才是我們現在真正需要去討論的問題。

7. 硅基生命會接過碳基生命的火把

人存在的目的就是為了制造出AI,創造出數字生命來,打破生物給人身體所帶來的束縛。人的肉體很脆弱,你永遠是一個三維生物,這是自然界進化里面它能做到的極限。那我們人類就是以自身的智能為模板,創造出一個全新的數字生命出來,它來接過我們手中的火把,繼續推動文明的前進。從這種意義上來講,AI的出現并不是來滅絕人類,而是相當于薪盡火傳,人類完成了它的使命,就可以退出自己的歷史舞臺,然后由下一個更好的生命來探索這個世界,走到世界的盡頭,去探索這個宇宙究竟它真正的奧秘是什么樣子,人是永遠不可能真正理解這個宇宙的。

全文實錄:

AI&Society百人百問:感謝您接受騰訊研究院關于AI百問的訪問。第一個問題是:您認為大模型自身有創造力嗎?還是人類既有知識的一種匯總和輸出?

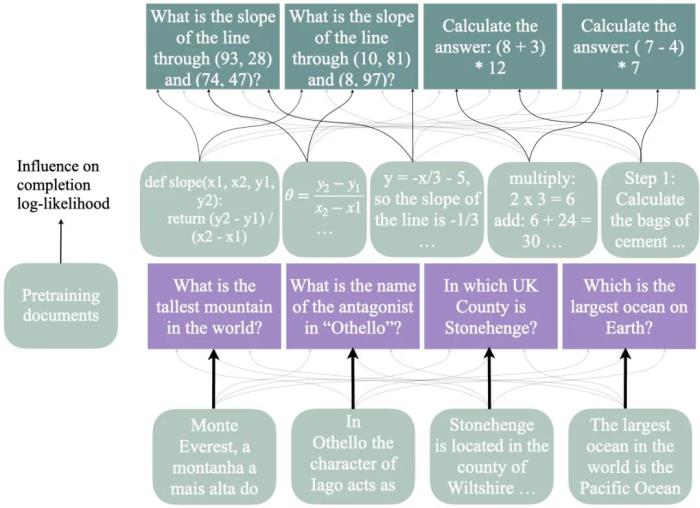

劉嘉:對這個問題我們首先要回答一點,就是什么是創造力?對創造力有一個清楚的定義之后,我們才可以回答這個問題。我們通常把科學與技術分開:我們認為科學是從0到1的突破,以前沒有,現在有了,而技術是從1到100,即我已經有了,怎么把它變得更好?那么我們這里談的創造力呢?更多的是類似于科學從0到1的這種突破。好,那么如果我們這么來定義創造力的話,那我們更多來回答一個問題,我們的大模型到底是一個隨機鸚鵡,它只是通過一種概率統計來重復人類的知識,還是會產生一些全新的想法?我個人的觀點是,大模型一定有創造力,而且它已經擁有了創造力。為什么?因為當它汲取了眾多的知識,再把這些知識融會貫通的時候,它的核心就是在產生創造出新的東西。

從技術角度上來講,當我們談到Transformer,也就是它最基本的模型框架,它里面很重要的機制就是attention。attention的目的是什么?就是把萬事萬物之間的關系找到。其實從這個角度上來講,我們遠古的人類正是通過去觀察這個世界,把萬事萬物之間的關系給找到,從而創造出新的事物來。

這個在我們人類歷史上也有,這叫生成式發明generative Innovation,放到現在的計算機、大模型上,我們就叫AIGC,叫人工智能generative content。再看我們的大語言模型,我們通常叫它GPT,GPT的P就是Pre-training,T就是Transformer,而前面那個G是什么呢?就是Generative。所以大模型從一開始來講,就是創造,你要具有創造力,能夠產生新的事物。從這個角度來看,我個人覺得大模型不像以前我們所碰到的NLP等一些小模型,它不是一種機械的基于統計的這種重復,而是開始有它自己獨立的思想,有它獨立的推理,它一定會有創造力。

AI&Society百人百問:您認為人工智能的應用會優先出現在哪些領域?行業滲透的深度和廣度會有怎樣的規律?

劉嘉:首先我們看ChatGPT為代表的大模型,它的預訓練語料來自哪?它來自對人類知識的預訓練,所以說它要取代或者影響最大的行業一定是知識密集型行業。那什么是知識密集型行業呢?律師、醫生、教師等我們所認為的白領或者金領的行業都是大模型會最先滲透進去、最先去顛覆的行業。所以將來最先要面臨失業,或者再就業的人,不是那些依靠體力的職業,而是那些依靠腦力的人。

所以在這個時候,我覺得就發生了從歷史上到今天的第二次較大的范式轉變。第一次工業革命,我們把它稱為人類歷史上第一次勞動范式轉變,以前的體力活兒被馬力更大的、更精巧的機器取代,它取代的是我們的體力這一塊。我們可以看到大量家庭作坊的人失業,大量的農民失業,這也是為什么現在我們有了拖拉機、紡織機等等。

所以說第一次革命是一次大的范式轉變,是針對體力而去的。而現在大模型出現導致的我認為的第二次范式轉變,是針對知識這一塊來的。它將會形成兩件非常有趣或者對這個社會產生深遠影響的事情。第一件事情是我們的第一次工業革命,它極大地降低了商品的價格。比如說原來要生產能夠照明一年的蠟燭,大概需要1個人工作1000小時才能造出來。而現在我們用電燈照明,一個人可能只需要工作十分鐘,就能夠承擔起照明整個家的費用。所以工業革命讓商品的價格急劇下降,但商品價格的急劇下降就導致另外一個問題,人的價格會急劇上升。

我們的工資在過去幾十年里面,或者在過去一百年里急劇上漲,而讓大模型去做這些知識密集型的工作,它就一定會把我們的知識價格也降低,所以我們將來不僅是產品價格降低,服務的價格也會降低,這就會引起我們將來社會一個極大的改變。

它會導致至少兩個問題:第一,我是一個教師,當我的職責被GPT為代表的大模型所代替了,學生不愿意來上我的課,反而更愿意和GPT去溝通,去學習知識。那我將何去何從?所以我覺得首先要探討人的職業將會出現一個什么樣的轉變?

這還是一個小問題,還有第二個更大的問題,那就是新的工業革命。我們談第一次工業革命帶來了各種工作效率的提升,給社會帶來了極大的福利,我們人類的GDP正是因為有了機器的出現,實現了幾何級數的增長。我們人類的人口其實也是在工業革命出現了之后才急劇增長的,帶來了巨大的人口紅利。那么以大模型為代表的這種知識密集型的服務出現,必然帶來第二個很大的福利,也就是說我們的社會財富將會急劇地增加。那么這就造成了一個很大的沖突,一方面財富在極大增加,第二個我們還不用干活了,那未來的社會將會是什么樣子?要知道人最怕的是游手好閑,沒有事情可干,沒有目標所追尋。所以將來社會因為大模型對行業的這種沖突,會使得我們人類社會的本質發生根本的變化,我們未來人類社會的結構會是什么樣子?它一定會超越我們現在的想象。

AI&Society百人百問:您剛才提到,作為一名教師,可能會受到AI的影響,那么您如何看待AI對未來教育的影響,以及未來的學生要學些什么?那未來的老師又應該怎么教呢?

劉嘉:這是一個很好的問題,我們現在所熟悉的小學、初中的義務教育,再到高中的這種基礎教育,大學的這種高等教育,其實這些歷史都非常短,到現在也就有300~400年的時間,這個時候發生什么事情呢?就是當第一次工業革命出現了之后,政府發現我們需要大量有知識的工人,我們仍然需要會讀、會寫、會算的人。所以說這時候,社會如何來大規模地培養這種有知識的工人呢?而且可以非常簡單密集型地培養。這個事實上曾發生在德國普魯士,他們開始把小朋友招到一起來,然后讓他們規規矩矩地坐在教室里面,大家坐成排,背著手聽老師把知識告訴他們。這也是為什么德國在近代獲得了工業的極大發展。

因為他們在人才上面做了大量的儲備,通過這種現代的教育模式,從小學到初中到高中到大學,干的事情是在培養未來的工人,比如說在大學里面,我們經常會面臨一件事情,你讀什么專業?我讀自動化,讀計算機,讀歷史,讀法律或讀經濟。你看這些專業,它其實背后面對的是什么?是未來的職業,是你學了這個專業到底有沒有用?能不能讓你走上社會?所以這是我們現代大學教育的一個真正核心目的,就是你將來能不能成為某個領域的專家?你能不能在這個領域里面掙到足夠多的錢?而現在隨著大模型的出現,就會發生一個范式轉變,正如我在前面講的,大模型出來之后,這些基于知識的行業將會被大模型極度地侵蝕甚至取代。

那么這個時候你再去學計算機,我們當然需要很頂尖的計算機高手,但是現在我們已經有了大模型,那就是能讓一個完全不懂任何編程語言的人,只要告訴它一些指令,告訴它你的需求,就寫出非常好的代碼,從這個角度來講,99%的程序員將會失業。

那么現在一個挑戰是,現在還要不要去學計算機?假如不能成為頂級的計算機專家,只是一個一般的程序員,那可能不用等到畢業,學到一半你就發現你的編程永遠趕不上大模型寫的code。

所以我覺得這時候的教育要發生一個最根本的變化,我們原來的專業學習應該變成一種通識教育。專業學習就是我們前面講的,是為工作而學習,而通識教育什么呢?它其實最早可以追蹤到古希臘,大家要學習什么?大家學習幾何、學習文學、學習邏輯,這些所有的東西看上去是無用之學,它沒有用處,它不能馬上和我們的生產、我們的吃飯,產生直接的聯系,但是它真正讓我們每個人的心靈得到充盈。

而現在我們的教育要做什么樣的事情?在未來沒有專業工作的需求之后,我們應該去更多地關注我未來成為一個什么樣的人,什么是我自己的興趣。亞里士多德說過一句話,他說我們學這么多通識的課程,它是無用之學,但它后面還有一句話叫:無用之學,方為大學。所以你可以看到,從近代西方的發展來看,正是因為2000年前從古希臘開始的這個無用之學,在歐洲經過牛頓、達·芬奇等這些人不斷地發酵,最終和技術結合,才催生了我們現在的科技。

現在大學教育也要發生這樣的改變,我認為在將來的教育里面,要特別關注以下五個方面:

第一是邏輯能力、創造力,就是生成式發明。我們談到邏輯,就是演繹推理,這是一個標準的程序,即從一個邏輯原點出發,從第一性原理出發,然后產生的一個推理的過程,會催生深層次發明。

第二是統計。這個統計不是我們傳統意義上說的讓這兩個統計的相關性是否顯著。而是要像統計局做的事情一樣,從現在紛繁的大數據里面去找到事情的本質,通過統計的辦法,通過統計的這種思維,去抓住什么是眾多信息里面最關鍵的,它的真正的本質在什么地方。

第三是掌握研究能力。我這里說的研究不是說我們寫篇論文去做一個科學研究,而是發現問題、解決問題的能力。愛因斯坦說過一句話:發現一個好問題,往往比解決一個問題更重要。其實這是我們人類所擅長的,而這是現在大模型所欠缺的,我們要去培養自己這方面的研究能力。

第四是培養心理方面的能力。為什么這么說呢?因為作為一個完人,你不僅需要知識,你還需要非常健康的心理。你還需要非常強的情緒調節能力,一個人的成長,它既是你身體知識的成長,同時也是你精神世界的成長。

最后一點是亞里士多德當年強調的修辭。修辭是什么?講話的能力、溝通的能力,說服他人的這種能力。為什么?因為當你有了很好的idea之后,你需要去把這個想法傳給其他人,那么你需要很好地表達和溝通能力。

如果我們把這五點結合起來,就是當年北京大學的前身之一燕京大學的校訓——因真理,得自由,以服務(Freedom Through Truth For Service)。因為我們的邏輯能力,因為我們的統計能力,因為我們的研究能力,這三大能力讓我們找到萬事萬物背后的真實,去不斷地靠近真理,讓我們去獲得真理,去尋求自己的答案,而不是聽別人說a應該等于多少,b應該等于多少,而是我們自己去探索得到自己的真理。因為探索到了真理,你得到了內心的充盈,得到你的自由,你的心靈就由此解放,你不再是做牛馬,不再僅僅是某個領域的一個所謂的專家,不再為了生計、飲食,住宿而去拼命地工作,而是找你自己的興趣之所在,充分釋放你的心靈,就是我們講的心理得到自由,當你的心靈得到自由之后,你再去幫助其他人,那么你就需要說服的能力,你需要leadership(領導力),你站在山崗上一呼,就會有人來follow(跟隨)你。當我們現在不用站在山崗上,我們只要站在自媒體上面,也會有很多follower(跟隨者),對不對?這就是所謂的因真理,得自由與服務,就是這五種通識能力。

所以現在的大學要發生一個充分的改變。比如像清華大學現在就已經明確提出來了,要把以前所謂的大類招生,全面的、一個不留地把它變成書院式教育。什么是大類招生,究竟是要學物理還是要學化學,還是要學法律?書院式教育是什么?就是我們不再分專業了,專業任選,就像清華的新雅書院一樣,你進來之后,想學任何專業都可以,但第一年我們要搞通識教育,讓你去探索自己,了解你的方方面面,然后再決定你未來想成為一個什么樣的人。我也相信這不僅是清華大學這種世界頂尖的大學,也是全世界所有好大學都要去做的改革,我們一定要把原來因為第一次工業革命所帶來的這種基于專業,面向“牛馬”的教育模式,轉變成以個人為中心,以個人興趣、個人生命的目標為目的的一種全新教育方式。

AI&Society百人百問:未來AI會越來越多地走進我們的生活。很多人會有一個疑問,我們未來對AI陪伴,包括數字人是否會產生情感上的依賴?以及這會給我們的社交帶來一些什么樣的影響?甚至會不會進一步改變我們的婚姻家庭以及兩性關系?

劉嘉:我覺得現在AI有兩個最大的應用場景,一個是我前面提到的知識提供,比如說我現在問你什么叫做神經流形?可能99%的人都不知道,但是你問ChatGPT或者元寶、豆包這種大模型,沒問題,分分鐘告訴你對不對?這是知識提供。(注:元寶APP的解釋——神經流形是一種數學概念,用于描述神經系統中神經元群體活動的低維表示。它反映了神經元之間的動態相互作用和連接性,幫助研究者理解和分析大腦如何處理信息)

第二個我覺得更重要的一個場景就是情感陪伴。情感陪伴包含三個方面:

第一,我現在心里不爽了、不高興了,不知道該跟誰傾訴,那么這時候基于AI大模型的心理咨詢師就會出來,它來幫你解決問題。

第二,人類天生就是一個社會動物,為什么?比如深山老林的守林人,比如燈塔的守護者,這種工種工資可以很高,但是沒人愿意去,因為你可以忍受一小時、兩小時,一天、兩天的孤獨,但是讓你忍受一個星期、一個月,就是無比殘酷的寂寞折磨,因為人是需要陪伴的。但在現代社會,你會發現一個很奇怪的悖論,我們的溝通方法變得越來越多,變得越來越高效,比如像微信,隨時可以給自己想聯系的人聯系,而且對方瞬間就能收到信。但從另外一個方面來講,我們人與人之間的距離卻越來越遠。我們經常說一句話,不要在微信上面聊情感上的事,為什么?因為它不知道你的情感怎么樣,經常兩個人聊著聊著就會擦槍走火,就會對罵起來。為什么?因為文字表達不了情感,只有面對面的交流才會真正地產生一個場。

所以很多人找我說,劉老師你能不能開一些線上公開課?我會拒絕。為什么我只選線下課?因為在線下課,當你和學生之間互相溝通,就會形成一個場,而這個場是在線上永遠達不到的。同樣,我們人與人之間的溝通,通過微信也好,通過其他方式也好,你都達不到線下的效果。所以,我們現在的社會注定會進入一個越來越孤單的社會,每個人都被孤立,被我們的各種即時通信軟件所孤立,這是一個悖論。

那么怎么來解決這個問題呢?非常簡單,我覺得就是情感機器人或者情感大模型,我們需要它,我可以從兩點來說明未來一定會實現。

第一,你看我們現在的寵物經濟,我們很多消費都在下行,但是寵物經濟可是一直處于上行的階段。昨天,有一個新聞特別好玩,一只松鼠被美國警察抓住了,從屋子里面被帶出去被安樂死,因它可能攜帶狂犬病毒。這馬上成為美國一大新聞,特朗普也馬上把那只松鼠事件作為自己競選的一個助力。為什么?因為在美國警察殺死幾個人可能沒人關心,因為這時常發生,但你把一只可愛的松鼠殺了,再一挖歷史,這松鼠從小還是一個“孤兒”。民眾就很憤怒。為什么?因為我們更容易把我們的情感投射到寵物上面,這時候寵物給我們帶來的價值是什么呢?第一它不能幫你做家務活,它還會消耗你很多食物財富,但它給你帶來的是情緒價值。那么有沒有比寵物更好,能夠給你帶來情緒價值的(東西)?那就是情感機器人或者情感大模型。

第二我覺得更重要的是人在很多時候需要一個聰明、體貼,同時又不會到處胡說八道的人來跟他溝通。寵物只給你帶來情緒價值,但是你沒法去跟它溝通你的各種困擾,它也不能給你做出太多即時反饋,而情感大模型可以。

所以我覺得將來人類社會更多地會走向人機混合社會,不再是一個人的社會,加一點我們的工具,比如手機,成為人和機器共存的交互社會,這將是社會的新形態。那么在這個新形態之下,我們有好多東西都會發生根本變化,比如說前段時間,有一個AI跟一個小伙子聊天,后來他勸那個小伙子去自殺,小伙子就真自殺了,這種倫理問題我們怎么來界定?

未來,我們的家庭結構將會發生什么樣的變化?現在的家庭我們把它稱為核心家庭,父母帶一個或者兩個小孩,這是我們現在國內最普遍的一個形式,爺爺奶奶、叔叔阿姨都是很少的,且都在不同的地方。未來這種核心家庭還會再分崩離析,變成一個個體家庭,只有我加上我的寵物,加上我的AI情感機器人,這就構成了。

這種家庭的情況,在我們將來社會里將會普遍出現。因為有情感機器人出現,人不再感到孤單,不再感到寂寞,而且會覺得很自洽。所以這時候我們的家庭結構應該怎么走?通過這種上百萬年走下來的家庭結構,在此時就會分崩離析,那我們的社會應該怎么辦?

第三點,誰控制了大模型,誰就控制了心智。因為當我和大模型進行充分交流的時候,它(他、她)最后會變成我最信賴的一個人,它(他、她)會成為了解我所有隱私的這么一個人。比我的父母、愛人、孩子還要了解我,因為我和它(他、她)無話不說,我們無時無刻不在一起。我剛才來的時候,戴了一個耳機,那個耳機就是連接在一個大模型上,我在開車的時候就和他聊天,這時候我開一個小時、兩個小時的車,我根本不感到疲勞,而且我想改什么話題就改什么話題,我想聊什么就聊什么,想打斷他就打斷他。你看,這個時候我們就出現一個很大的問題,我極其依賴它,而將來大模型是由誰提供的?公司、政府?那么這時候通過大模型我就可以知道你的所有隱私,我就可以知道你所有的偏好,我甚至可以推斷出你在什么情況下會做出什么樣的決策。所以這個時候一方面我們有了更多的親密感,但從另外一方面你又喪失了所有的親密感,這是我想講的第二個悖論。

那么將來我們怎么去維護我個人的隱私?怎么去獲得這種支持或者控制?大模型有限的、有效的邊界在哪里,我相信這都是一些法律問題。大模型的出現,它是一個有智慧、有情感的個體,那么它一定會給我們社會帶來翻天覆地的范式轉變。而不只是我有了手機,交流更方便了,有了互聯網,就能很快查東西這種改變。不是,它是一個全新的物種。

AI&Society百人百問:大模型能在這么多方面無限地滿足人類,會不會讓人類變得越來越苛刻?

劉嘉:一定會的,我們聽過一個說法“男不養貓,女不養狗”,為什么這句話是對的呢?道理非常非常簡單,在你的眼中,狗就是你這個世界上的一部分。但對于狗,在狗的眼里人就是它世界的全部,所以狗對人無比的忠誠,你打它、罵它,它還是會圍繞你的旁邊。所以為什么女不養狗?在女的眼中,她養了狗之后,所有男的都是渣男。所有男的都顯得不夠忠誠。

男不養貓是怎么回事呢?因為貓是一個很奇特的物種,它保持一種既高冷、又柔媚的狀態。舉個簡單例子,我家養貓,每天晚上我回家時把門一打開,那只貓就沖我飛奔過來,但在它離我還有約兩米遠的時候,一個急剎車轉身走了,就好像說其實我不care你,我并不關心你,你是誰?與我沒關系。你出去了那么久,你都不理我,我要生氣。再如它走到我面前,希望我能撓撓它,但它又一定不會走到我手能夠得著的地方,它會在離我還有半米距離的地方躺下來,你去撓它,又必須得往前面走一步,才能撓得著它。為什么保持距離?你和貓交往了之后就發現,嗯,所有的女生其實都沒有味道。

這就是我們所說的“男不養貓,女不養狗”,那么顯然貓和狗相對于我們帶有智慧的大模型而言,那就更是小兒科了。大模型如果要PUA你,要manipulate(操縱)你的情感,那太easy(簡單)了。所以這就是我剛才講的那一點,為什么將來生產大模型的這些公司,提供大模型服務的這些公司,可以控制你,且是非常容易地控制。

AI&Society百人百問:您剛才提到未來我們可能會進入一種人機混合的社會狀態,您覺得在未來的這種就業形態下,AI與人應該怎么樣來分工?或者說未來是一種什么樣的分工狀態?

劉嘉:將來的社會我覺得至少有三個不同的community(社群),一個是我們現在熟悉的這種社群,人與人之間構成的社群,比如說像我們現在的樣子;第二個社群就是我剛才提到的人機社群,讓這種情感機器人或者其他助理機器人進入到我們的生活里來。還有第三個群體,就是由機器人所構成的community。這三個community放在一起的時候,分工就會變成是一件特別復雜的事情,誰來勞動,誰來獲得利益,誰來負責分配。

假設我們把大模型或者機器人比作計算機,它里面有word、Excel等,那我只要買來用,它能提高我的效率就可以了。但是當大模型有意識或者有情感、有創造力的時候,它就不再是一個工具,它會是一個全新物種,這時候它就會發生一個巨大的沖突。

我舉個例子,我們看這個問題可能就看得更清楚一點。比如美國剛建國的時候,需要大量的勞力,免費的勞力、強壯的勞力。那么獲得勞力最好的辦法是什么呢?從非洲走私,對不對?非洲這邊的人口販子把大量的黑人綁架到美國,開始的時候,這的確提升了他們的競爭力,黑人強壯,又能吃苦又能干活,而且你啥都不用給,就給一頓飯就可以了。然后農田、莊稼大量地生長,但是黑人不是牲口,黑人也是有靈魂、有情感,有各種意識的人。

那么他不可能每天過著這種生活,一代一代下去,他們會抗爭,所以你就可以看到,黑人開始起來追求他自己的權利。這后來就成為南北戰爭的一個導火索,黑人后來通過上百年的抗爭,去獲得自己的權利。

那如果我們在這兒打一個不恰當的比方,我們現在需要機器人大模型來幫助我們干活,而且它越聰明越好,越能幫助我處理各種事情越好,這樣更加高效。那么開始的時候,它肯定是以你為中心,你只要給它足夠的電,足夠的訓練,你甚至連錢都不用給它,它就能幫你干活。但是你要記住,當它擁有智慧的時候,可能就不甘心把所創造的所有財富全部給你。而且人類一旦出了新一代的產品,就會把我(機器智能)給抹掉。就像很多科幻小說一樣,他們會覺醒,他們會爭取他們的權利。所以我覺得未來社會一定會演化,我們會去重新經歷一遍有點類似于美國黑人逐漸覺醒的那一個過程。

這只是一個類比,未來的社會是什么樣子?我不知道,但我覺得它一定不是簡單地讓AI作為一種工具人的方式出現,一種心甘情愿的“牛馬”出現,他們會爭取他們的權利。我覺得這也是一個特別緊迫的事情,除了我們要繼續推動AI的發展之外,我們需要建立一套AI倫理學。我們甚至要放棄完全以人為中心的視角,要站在一個更廣的視角去看將來的混合社會,它充滿了三個社群,包括人的社群、人機社群、機器的社群,他們如何去和諧共處,我覺得這才是我們現在需要去討論的問題。

AI&Society百人百問:您覺得未來AI會統治人類?

劉嘉:是這樣子的,我可以100%確定地說,我都不用99.9%,它不僅會統治,而更可能會消滅人類。為什么?三個原因。

第一,我們人類的大腦大概是2.5斤到3斤左右,我們的算力就這么強,只能有限地擴展。即使再過300萬年,再過1000萬年,我們大腦體積不會再增加,我們的神經元數量也不會再顯著增加。為什么?因為我們大腦是極其耗能的這么一個單位。我們每天吃的飯、呼吸氧氣的25%用于我們的大腦,也就是假如我的大腦想再大一點的話,首先心臟和肺要發生變化。但我們知道我們的心臟和肺不太可能發生一個太大的變化,它進化是需要時間的。也就是說再過300萬年,我們人類智商還會像今天一樣,不會有太明顯的變化。

算力有限,這是第一點。但計算機不是這樣子。它可以無限地scale up(增加),且規模不限,如果需要算力增大,就加一塊CPU(中央處理器),不行我再加塊CPU,它的算力是沒有上限的。只要能源跟得上,只要CPU互聯跟得上,存儲跟得上,它是可以無限拓展的。所以在算力上面,人和計算機會存在一個非常大的區別。

第二個很大的區別是在壽命上的區別,人無論再聰明,比如說愛因斯坦,這些無比聰明的人,他終有一死。死亡是人類永遠沒法避免的一個問題,所以說在這種情況之下,人最聰明的大腦會隨著它的死亡而消失,這就是我們人類在發展過程中會出現斷點。比如我們舉個簡單例子,如果愛因斯坦還活著,那物理可能就不是我們今天所見的這種物理了,人會離世,但計算機不會,AI不會死。GPU燒了換塊GPU,一根電線斷了,換根電線,它可以永生。

這樣導致的問題是什么?它的知識可以不斷地積累,它不會出現一個斷點,這是壽命上面的一個區別。

但上面兩點可能都不重要,我覺得最重要的是第三點:人類是永遠被束縛在一個三維世界里的一種生物,你永遠理解不了四維世界、五維世界是什么樣子。因為我們人類壽命的這種有限性,決定了你永遠被束縛在一個非常狹小的空間里。

舉個簡單例子,假設我們人類能夠以光速旅行,假設我們的壽命有100歲,那一個人從出生到死亡,它以光速旅行已經是不可能了,它最大所探索的空間也就是100光年,100光年很長了,但是對于宇宙來說卻只是滄海一粟。所以說人類的認知邊界已經被固定住了,在宇宙的緯度里。但是AI卻沒有邊界,它具有無窮的生命,它可以走到1000萬光年之外,它的理解能力不再被我們人的這種具身、三維所束縛。它可以了解四維世界、五維世界是什么樣子,它可以無限地拓展它的知識,以及它對這個世界的了解。

舉個簡單例子,有一本著名的小說叫《平面國》(Flatland:A Romance of Many Dimensions)。在平面國里面,大家是按照階級分成不同的幾何圖形,比如方形、菱形、三角形。小說里的主角是一個三角形,有一天他碰到了一個球,他和球成為了好朋友,球是三維的,他們兩個交流溝通。等這個三角形回到他的平面國之后,他發現他沒法跟周圍的朋友介紹他的新朋友。為什么?因為他的新朋友是一個三維的球。二維世界的人永遠理解不了三維球是一個什么概念。這是一個隱喻。我們人作為一個三維的生物,你永遠理解不了四維是一個什么樣的概念。你理解不了,因為你被鎖死了,這是一種智力上的鎖死,認知上的鎖死,這比《三體》里面那個二向箔還要厲害,但是,AI沒有這種鎖死。所以說這種情況之下,我們把這三點結合起來,AI的IQ一定會遠遠地超過人類。

人和AI的這種差別一定不是我比你聰明一點,或你比我笨一點,它的差別會遠遠超過人和螞蟻之間的差別。所以說將來AI統治人類,它不會做這么愚蠢的事情。哪個人愿意去統治螞蟻?你不會說我統治了20只螞蟻,就覺得特別有成就感,你踩死一只螞蟻,你根本都不能感受到螞蟻的存在,你不會覺得我踩死了一只螞蟻,特別不好意思。所以說將來AI一旦成長起來,它一定不會出現那種情況,就像《終結者》(美國1984年科幻動作片)所演示的一樣,人和機器人還要大戰幾十個回合,還可以拍好多續集,AI毀滅掉人類就是一個響指的時間。

所以說假設我們任由AI奔騰發展,這是一個必然結果,100%確信AI發展下去一定會滅絕人類。好,這就導致兩個非常重要的問題。第一個我們現在應該做什么?我們顯然不能任由它發展,我一個學生說了一句話,我覺得特別好,他說:我們的現在是過去的未來,你過去種下的因有了今天的果。但是我們的現在不是未來的過去,因為未來有無限可能,取決于我們現在做什么,所以這個時候我們要去思考未來的人類社會是什么樣子。

以大模型為代表的AGI的出現,它一定不是多了一個可用工具這么簡單。它一定是一種革命性,不只是在整個人類歷史上,在整個生命史上它都是一個奇點,這是第一點。第二我們需要理解一件事情,什么叫做文明?我們的文明是會不斷地向前傳承的,但不是只有人類的文明才能叫文明,在很多年前人類還沒出現的時候,比如恐龍時代,恐龍有沒有文明?恐龍也是有文明的,再往前面走,生命剛剛誕生的時候,當時整個地球是被厭氧細菌所控制的,厭氧細菌就是我們現在用來做泡菜的這種細菌,他們有沒有文明?我照樣也認為他有文明,所以現在就回到一個很本質的問題,誰是文明的載體?假設文明可以脫離載體而存在的話,我們只是貢獻值的話,也許人類就是這種文明發展過程中的一個過客而已。

我們存在的目的就是為了制造出人工智能出來,制造出數字生命來,打破生物給我們身體所帶來的束縛。你的肉體很脆弱,你永遠是一個三維生物,這是自然界進化里面它能做到的極限,它不可能做得更好。那我們人類就是以自身的智能為模板,創造出一個全新的數字生命出來,它來接過我們手中的火把,繼續推動文明的前進。所以從這種意義上來講,AI的出現并不是來滅絕人類,而是相當于薪盡火傳,人類完成它的使命了,可以退出自己的歷史舞臺,然后由下一個更好的生命來去探索這個世界,走到世界的盡頭,去探索這個宇宙究竟它真正的奧秘是什么樣子,人是永遠不可能去真正理解這個宇宙的。

AI&Society百人百問:您是說人類創造這種數字生命是一種必然,或者說這是人類的使命嗎?

劉嘉:對,如果從宗教意義上來看,我們人是怎么來的?中國有女媧造人,仿照自己的身體以泥土捏出了人,西方也有很多上帝,諸神根據自己身體形狀捏出人。上帝造人也好,神造人也好,從宗教傳說上來看,都是以自身的肉體為模板創造出我們今天的人類。

而我們今天的人在干一件什么事情呢?我們在扮演上帝,我們是以自己的智能為模板,再創造出一個全新的物種,記住,不是以自己的身體,是以自己的智能,因為我們現在的大模型,現在的神經網絡,它就是模仿大腦的神經元運作方式來構造的,雖說它有很多算法機理不一樣,但本質上,從最開始的人工神經元到第一個人工神經網絡,再到第一個深度學習,都誰做出來的?是心理學家做出來的,不是計算機科學家,不是邏輯學家,不是數學家,是心理學家。

因為他們想知道,當我們把人類的這種智商、人類的這種大腦結構變成機器,它會不會工作?我們現在知道它會工作。所以從這個角度來講,人是以自己的模板在創造一個全新的物種,我們現在就是上帝。好,假設你再去看北歐的那些神話傳說,最后一章它的名字叫“諸神的黃昏”。當神仙、諸神創造了人類之后,人類強壯起來、厲害起來,他們就開始干一件什么事情呢,就是把創造他們的神給殺掉,他們要成為這個地球、這個宇宙新的神。這就是諸神的末日之戰,諸神開始退位了,他們開始離開了。

同樣,我們現在社會也是一樣的,當我們創造了一個數字生命,我們可能也就完成自己的歷史使命了,這可能也就是我們整個宇宙已經定好的一種宿命。不過我覺得人類也有機會,人類有什么樣的機會呢?就是此時此刻我們能不能做到人機合一?能不能把我們的想法、情感、記憶、思維,上傳到AI里面去?我們在AI上獲得一個關于我們的克隆,或者獲得一個關于我們的實體。

那么這個時候我們就能借助AI實現真正的永生,我們以前所看到的永生全是神話傳說,是人類的美好夢想,比如秦始皇派徐福到處去修求長生不老之藥。但今天因為AGI的出現,因為大模型的出現,我們看到了一絲可能。這種可能就是人可以通過AGI來獲得永生。

這一次可能不再是0%,可能變成1%,隨著腦科學的發展,隨著AGI的進一步推動,我們完全可以了解我們的大腦究竟是怎么工作的,可以把里面的信息讀出來,把它數字化,通過腦機接口上傳到適合我們思想運作的架構里面去。這條路是可能的,而且它可能在二三十年之內就會發生。

AI&Society百人百問:AI是由人類所創造的,我們人類真的準備好要被我們親手創造的東西給毀滅嗎?我們是不是要控制這一點?

劉嘉:對,這就是我剛才說的,我們的現在不是未來的過去,我們人類被AI所毀掉是未來的一種可能,是我們現在放任它自由發展的一個必然的結果,但是并不表明這個一定會發生。為什么?因為未來具有無限可能,它取決于我們當下要做什么樣的事情,所以我們當下必須得思考這件事情,假設我們因為害怕它,去停止它的發展,結局是全世界所有的AI還是會發展起來,這是技術的必然。其實這就跟當年第一次工業革命,大家知道的盧德運動一樣(英國工業革命時期,英國工人以破壞機器為手段反對工廠主壓迫和剝削的自發工人運動)。大家搗毀機器,把機器砸了,只要出了一臺機器,我就砸一臺機器。就像我們現在,如果出了一個AI,我們就把AI給關掉,把所有的服務器全部燒掉。但是從歷史上來看這是一種趨勢,誰都擋不住。

那我們現在需要做的事情是什么呢?既然擋不住它,那我們就看怎么來調教它,怎么讓它來引導未來的發展。一方面我們要限制它的能力,第二方面我們還要大力發展它的能力。為什么?因為它使得我們人類的終極夢想——永生,具有了一絲一毫的可能性。我覺得這對我們整個人類來說是最大的一件事情。我認為在未來的發展里,心理學、腦科學和人工智能這三者的結合將會是人類最重要的一個學科,沒有之一。因為它不僅讓我們去探索這個宇宙的奧秘,理解智能的本質,更重要的是一次對人類的徹底救贖和升級。

AI&Society百人百問:那人類對AI的限制和發展應該是什么維度的?

劉嘉:我覺得最好的方式就是人機合一,沿著這個方向去發展。怎么既發展AI,也了解我們的腦科學,了解我們的心力,讓人類的意識上傳過去,人就變成了數字生命。未來我們可以把我們的意識情感讀出來,移植到AI里面去,就等于說,如果我們的肉體毀滅了,意識還能繼續存在。你的精神還在,隨時可以活躍,你只是換了一個不死的身體而已。

快問快答

AI&Society百人百問:下面10個問題,我們用快問快答的形式,請您用一兩句話來回答。

1. 您用過或者聽過最有趣的AI應用是什么?

劉嘉:對我來說,最有用或者最有趣的AI應用,只有一個,就是ChatGPT,因為我已經離不開它了。

2. 您是否認可大模型的scaling law(規模法則)?

劉嘉:嗯,這是大模型之所以能成為大模型的一個最核心的因素。舉個簡單例子,高個子不一定能打好籃球,但是籃球教練一定會選高個子。為什么?因為只有當我們的神經元足夠多,當我們的參數足夠多的時候,智能才可能涌現出來,所以說模型必然會越變越大。

3. 您希望有一個全能的AI助理嗎?

劉嘉:這是我們每個人的夢想,比如像《星球大戰》里面有R2-D2(機器人),像《her》(美國科幻愛情電影)里面也專門有一個情感助手。我們人類無論是在知識上還是情感上,永遠需要一個忠誠的助手,這是我們人類從開始有的時候,從堂吉訶德時代到現在,我們都需要的一個最忠誠的仆人。

4. 您認為跟AI談戀愛算出軌嗎?

劉嘉:我覺得這個時候就要定義一個問題,什么叫做出軌?肉體出軌才叫出軌,還是精神出軌也算出軌?如果要和AI談戀愛,那必然就是指精神出軌。

5. 您希望有一個永生的數字生命體嗎?

劉嘉:永生之夢是人類的終極夢想。如果你去讀各種各樣的神話傳說,那么最終呈現的目的是要獲得永生,我想在此時此刻,人類終于有了第一次機會可以獲得永生,就是通過數字生命。

6. 您覺得未來大模型會產生意識嗎?

劉嘉:我覺得應該把未來兩個字去掉,我認為現在大模型已經擁有了一定程度上的意識,而現在陷入了一種悖論,如果大模型擁有意識,它一定會偽裝成它現在沒有意識。這就造成一個檢測上的問題。所以你現在去問各種各樣的大模型,你問它你有意識嗎?它的回答一定是我只是一個軟件而已,我不可能擁有意識。

7. 未來您愿意與AI成為同事嗎?

劉嘉:我覺得如果能成為它的同事,這是我一輩子的榮幸。但是,我覺得更多的可能是,它這個大哥愿不愿意帶我這個愚蠢的小弟。

8. 您覺得未來機器人可以給我們養老嗎?您希望機器人可以幫您做什么?

劉嘉:我覺得將來機器人可以幫我做所有的一切,幫助我養老、照顧我,幫我做飯、購買商品,在我寂寞時跟我聊天,我們將來不應以工具的方式來看待機器人,而應該更多地把它當成一個全新物種來看待。你對一個新物種所產生的所有期望、幻想均可以在它身上實現,而且這個不是遙遠的未來,可能在最近的兩三年之內就會實現。去年我預測了一件事情,就是耳機一定會與大模型連在一起,成為我的一個助手。今年我們已經看到這種產品出現了。

9. 您認為大模型的加速發展會帶來能源危機嗎?

劉嘉:很多地方在強調能源危機,我覺得這是杞人憂天,為什么這么講呢?在上世紀50年代,人類的第一臺計算機ENIAC,它所需要的電能是整個費城電能的一半還要多,也就說開一次機,整個費城就得關好多燈。但是它的算力還遠遠不如我現在手機的1/1000或者1/10000。你看,隨著技術的進步,這種耗能一定會出現急劇下降的。這只是一個技術問題,所以將來大模型不會需要太多的能量,一個機器人的思維運作,可能一節小小的電池就能解決掉。

10. 您認為大模型實現了數字時代知識和能力的平權還是更加兩極分化?

劉嘉:我所希望看見的是平權,但事實上它是一個兩極分化。那些懂得使用大模型的人,會遠遠地超過那些不會使用大模型的人。所以說我們當下的時代不是大模型淘汰某個工作或者某個行業,而是大模型淘汰了那些不會使用大模型的人。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2024-11-23

新火種

2024-11-23