AI時代下,英特爾還有機會嗎?

界面新聞記者 | 彭新

不久前的一天,在英特爾位于美國俄勒岡州華盛頓縣希爾斯伯勒(Hillsboro)的瓊斯農場園區的一間開放會議室里,基辛格(Pat Galsinger)拿出一片表面閃爍著藍、橙、紫硅金色反射光的芯片。

“這是第五代至強處理器(CPU),”這位英特爾CEO告訴在場的媒體記者,這是該公司最新一款服務器芯片,并且,它也是這家芯片公司AI戰略拼圖最重要的一塊。

一直以來,CPU就是個人電腦(PC)以及支持互聯網背后服務器的大腦,但隨著英偉達抓住人工智能時代的機會,用于AI加速計算的GPU(圖形處理器)芯片逐步擴大市場份額,搶奪了英特爾的空間。此外,英特爾在芯片制程開發上陷入困頓,也為曾經的跟隨者AMD帶來契機。

市場份額下降仍可以奪回,技術領導力下滑卻是個危險的信號。過去數年,服務器廠商和云計算公司還能對英特爾緩慢的創新力度保持敬意并給予理解,然而隨著時間的堆積,當其他芯片公司加快探索更加不同的創新產品時,客戶的耐心漸漸被消耗了。

從1968年成立,歷經半個多世紀,期間波折起伏不斷,英特爾目前的狀態顯然并不美妙,整體市場承壓,業績連跌不休。對于英特爾當前的窘境,《經濟學人》曾如此評價,“它在技術和管理上走了歪路。”

但一向自負的英特爾不承認失敗,這家芯片公司是如此亟需重整旗鼓,但調整節奏又是如此之難,“半導體業自始至終就是一個腳步快而又無情的行業,”臺積電創始人張忠謀曾在自傳中寫道,“一旦落后,再趕上就很困難。”

但歷史給了給了這家公司應有的韌性,反擊的線索就隱藏在基辛格所在的俄勒岡希爾斯伯勒四座英特爾園區一幢幢灰白色辦公大樓里。對外界來說,英特爾在這里做的事情,大部分都還是個謎。

俄勒岡位于美國西北部,是哥倫比亞河的流經地,同時被太平洋海岸山脈和落基山脈緊緊包圍,它南北毗鄰加利福尼亞和華盛頓州,是美國西部拓荒時代“俄勒岡小徑(Oregon Trail)”的終點。這里林業資源豐富,夏季較短,溫暖、干燥且天氣晴朗,而冬季則是戶外運動愛好者的理想地點。

希爾斯伯勒距離俄勒岡首府波特蘭不到一小時車程,交通便利,由于教育發達,錯落在希爾斯伯勒周邊的高科技產業園區繁榮程度與硅谷類似,被稱為“硅林”。“相比陰晴不定的西雅圖,我更喜歡這里。”一位曾在微軟云計算部門工作的英特爾高管告訴界面新聞記者。

英特爾是俄勒岡最大的私企雇主,它在華盛頓縣希爾斯伯勒有超過2.2萬名員工,約占英特爾全球員工的18%,這里設有芯片制造、研究和運營部門,根據英特爾2019年披露的數據,其在俄勒岡每年總影響超過10萬個工作崗位、超過100億美元的勞動力收入和190億美元的GDP。

在英特爾影響下,半導體是俄勒岡最大的出口產品——當地媒體“俄勒岡公共廣播”曾這樣形容,“如果你口袋里有一美元,那么其中25到29美分是因為英特爾在華盛頓縣的存在。”

在英特爾,摩爾定律(每隔18個月,晶體管的集成度翻一番,性能提升一倍)就是它的“基本法”。這家成立于1968年的半導體公司,曾造出了世界上第一塊微處理器,在聯合創始人安迪·格魯夫的帶領下,推動芯片技術突飛猛進,英特爾成為了家喻戶曉的名字,很長一段時間,英特爾代表了半導體行業最頂尖的技術能力。

這樣的成功背后,是過去50年間,英特爾在希爾斯伯勒投資超過520億美元的成果,幾乎每一塊至強處理器誕生于此,這里成為英特爾研發的“心臟”。

如今,這片土地矗立起四座英特爾園區,而這僅僅是英特爾龐大的芯片制造趕超計劃的一部分:兩年前,英特爾提出“四年五個節點”計劃,即在四年內完成7納米、4納米、3納米、20A(埃米,1納米等于10埃米)、18A五個制程節點,在芯片制程回到領先地位。

半導體先進制程需要太多資金的投入,這是一場膽小鬼玩不起的游戲,今年9月,在英特爾總部附近一座會議中心的會議室中,基辛格曾告訴界面新聞記者,這項計劃已經實現了一半。

2022年,英特爾完成了位于希爾斯伯勒的D1X芯片工廠耗資30億美元的第三期工程,按照英特爾的規劃,俄勒岡將成為世界上最先進的芯片生產基地之一。

推進這項計劃的重點就在俄勒岡,就在一年前,英特爾完成了位于希爾斯伯勒的D1X芯片工廠耗資30億美元的第三期工程,按照英特爾的規劃,俄勒岡將成為世界上最先進的芯片生產基地之一,這里還將陸續導入EUV(極紫外)、High-NA EUV(高數值孔徑極紫外)光刻機。

芯片制造的基本過程是,在一片經過拋光處理的12英寸硅晶圓片上刻出細微的圖案,即光刻。隨后,它們要經過總共超過2000道工序,包括沉積、光刻、蝕刻、清洗和檢查,然后是又一輪重復等等。經過數百道工序,每片晶圓被切割成80塊左右郵票大小的裸片(Die)。

光刻機由荷蘭公司阿斯麥(ASML)提供,這是人類歷史上最偉大的工程奇跡之一,由超過10萬個零部件組成。一般,光刻過程占芯片總制造成本的三分之一,耗費時間約占整個芯片生產時間的40%-60%,且對環境、精度的控制遠高于其余工序。

ASML位于希爾斯伯勒的辦公室,這家公司正在協助“美國最大芯片制造商之一”采用EUV進行大批量生產。

從瓊斯農場園區出來,如果你乘車經過希爾斯伯勒的NE Evergreen 7451號公路,可能會無意間撞見ASML深藍色的四字母標志,在后者的官網上,這家光刻機巨頭介紹,“希爾斯伯勒是美國最大芯片制造商之一采用EUV進行大批量生產的中心。”

“把一座晶圓廠做起來并通線,不是購買了設備再把它們放在一起就可以。”ASML中國區經理沈波告訴界面新聞記者,半導體設備商靠近晶圓廠就近開設辦公室是一種行業傳統,ASML還要支持客戶從芯片產線的通線啟動、通線之后的工藝調試,到最終把芯片生產出來所有環節。

如果制造過程一切運轉正常,在整個加工環節后,生產出來的產品就是第五代“至強”芯片。

得益于云計算的蓬勃發展,數據中心服務器所采用的高端處理器的需求一直在增長,而這些數據中心大多采用英特爾的x86架構處理器。2022年,這些產品在英特爾630億美元的總收入中占了三分之一,在80億美元的凈利潤中占了大頭。

和個人用戶相比,服務器和云計算客戶渴求更高的性能,但同時也不希望因為太耗電而導致成本上升,這一特性需要在新一代至強處理器中得以體現。

一般來說,處理器的時鐘頻率越高,性能也就更強。所謂時鐘頻率,就是指處理器每秒鐘可以開合電路開關的次數產生的穩定電脈沖,以赫茲(Hz)為單位測量,決定了處理器每秒可以執行多少條指令。

如果讓時鐘頻率太高,它可能會因晶體管變得過熱而不能正常工作。解決辦法是增加處理器核心,更多核心允許處理器同時處理多個指令序列,實現了時鐘頻率不變而計算能力的增強。英特爾這次的第六代至強處理器的最高規格型號就有64個處理器核心,比之前的版本就多了4個。

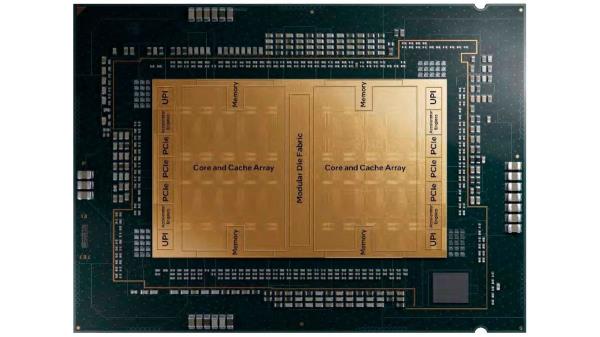

第五代至強處理器的核心架構。

相比前一代,第五代至強有兩個密度更高、可以容納更多處理器核心的更大的裸片,前一代則是四個。英特爾資深技術專家Allen Chu告訴界面新聞記者,規模更大的裸片能配置更高的緩存容量、更多的內核,更適合大型的虛擬化用例,簡化芯片設計。而且,它們還能夠帶來更低的數據處理延遲和能耗。

但從芯片設計到制造,過程遠非一帆風順。英特爾這四年來在半導體技術推進的艱難之處在于,其始終希望追上難以滿足的摩爾定律,滿足客戶需求。

實際上,發布于今年1月的第四代至強處理器的誕生之路就頗為坎坷——其自2019年首次公布以來至少延期兩次,在設計芯片時,英特爾為了塞入更多新功能,采用了更復雜的設計并添加了大量新功能,導致流片后經歷多次驗證測試以修復缺陷,不得不將推出日期多次延后。當第四代至強今年初推出時,行業的普遍反應是“等得太久了(long awaited)”。那段時間,英特爾數據中心部門經歷了嚴峻考驗。

因此市場見到了不同尋常的一幕:短短不到一年,英特爾連續推出了兩代至強處理器,客戶有些目不暇接。

站在IT行業競爭的立場,慢被視為不可接受。

“今年1月份才發布完第四代至強,12月份發布第五代至強,明年可能有下一代,我們的速度越來越快,”英特爾數據中心與人工智能集團副總裁陳葆立說,“客戶和市場要求更新更快的算力,我們正在積極響應這一點。”

除了芯片本身之外,英特爾也不得不全方位找到解決方案,去應戰一個強勁的對手。

“在數據中心端,其實做生態做得最成熟的也是只有英特爾,雖然說在AI,在GPU這里,我們一開始比較慢,但是對于整個生態,對整個開源社區的合作,多年來應該沒有其他公司比我們做得更多的。”陳葆立稱,“我們都知道一個友商的生態做了很多年,但是它比較封閉。”

這一論調自然指的是英偉達,英特爾說服客戶使用開放方案的理由是,英偉達的軟件是專有的,這意味著軟件開發者不能自由地對其進行調整。英特爾提供開源的替代方案,一些客戶可能會發現這種選擇很有吸引力。

但在目前的AI市場,“封閉”戰勝了“開放”,英偉達從2006年就開始圍繞GPU建立軟件平臺CUDA,為之投入數百億美元,幫助開發者更簡單地調用GPU的能力完成各種各樣的任務,將開發者更牢固地與GPU綁定在一起。現在,無論OpenAI、Meta、微軟、騰訊還是字節跳動,它們構建的人工智能生態,都是在CUDA的基礎上。

生成式AI的爆發,又推動了客戶對處理AI計算芯片的增長。據摩根士丹利認為,包括英偉達和AMD的GPU、AI計算專用芯片等AI處理芯片。整體的年銷售額料將達到430億美元左右,約占芯片行業總銷售額的8%。市場調研機構Counterpoint預計,受此影響,數據中心CPU市場規模預計在2023年收縮15%-18%。

數據中心與人工智能事業部總經理Sandra Rivera說,她并不為GPU將擠占CPU數據中心的市場而擔心,現在至強已經內置了AI加速器,可以幫客戶更好地處理AI計算問題。

現在英偉達占據先機,英特爾也會想辦法反擊。

比如,與CUDA對應的是,英特爾推出了名為OpenVINO的軟件方案,英特爾稱這套軟件可以在“任何硬件、任何模型、任何地方(any hardware、any model、anywhere)”上加速AI計算。在CPU、GPU、FPGA等異構計算上,英特爾近年力推“One API”策略,希望以打包式的平臺方案整合自家龐雜的產品路線,降低客戶對底層硬件差異的敏感度。

此外,內置AI加速器還可以讓英特爾處理器在AI領域比AMD更有吸引力。“與AMD不同,英特爾至強是內置AI加速器的CPU,但AMD并沒有內置加速器。而且它們無法參與軟件工作,不能進行數據服務應用。”英特爾副總裁兼至強產品和解決方案事業部總經理Lisa Spelman稱。

未來幾年,AI芯片預計將推動半導體業規模不斷增長。根據芯片咨詢公司International Business Strategies(IBS)曾預計,受5G網絡、自動駕駛汽車等技術的進步推動,芯片行業收入到本世紀20年代末預計將增加一倍,達到約1.1萬億美元。現在,IBS又將2030年收入預期上調了1500億美元,至1.25萬億美元左右。

不過,英特爾面臨的市場環境比過去更為不同和復雜,更多對手涌入市場。英偉達外,亞馬遜和微軟等大型云計算公司也對AI芯片進行投資,憑借龐大的規模,這些大型科技公司有能力為自己的數據中心設計自己的AI芯片,并將這些芯片的生產外包給臺積電等公司。這些云計算公司使用自研芯片更好地應對云服務市場競爭需要,也是為了擺脫對英偉達的依賴,這一趨勢對英特爾而言好壞參半。

目前來看,基辛格的變革,在資本市場的認可度仍有增長空間,英特爾想要重整旗鼓仍需要時間。在過去一年的半導體市場AI行情中,英特爾股價累計僅上漲87.99%。同期,英偉達上漲了2.5倍多,費城半導體指數亦錄得70.7%的漲幅。面對AI時代半導體行業巨大機會,盡管挑戰重重,這對英特爾來說仍然是不能輸之戰。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2024-01-03

新火種

2024-01-03