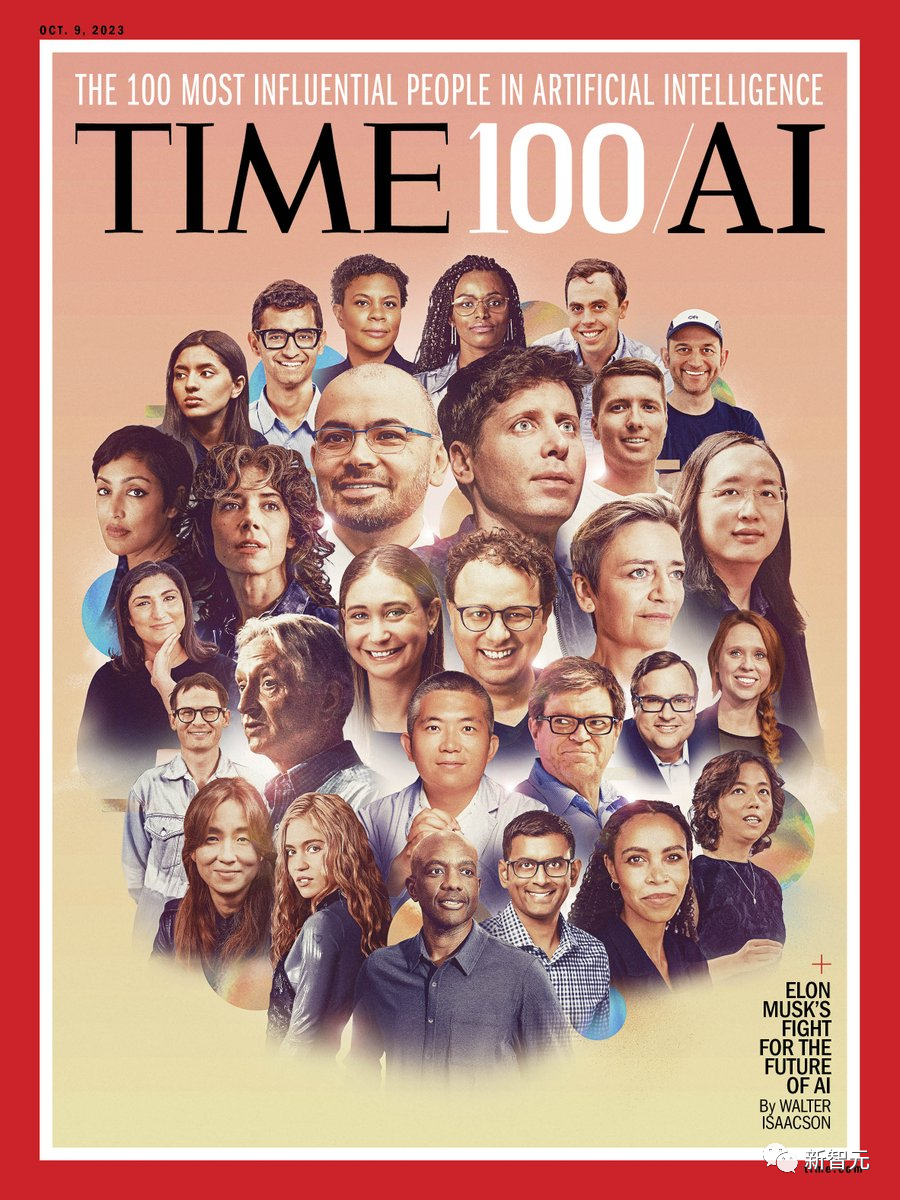

時代百大AI人物揭榜!李彥宏、SamAltman、黃仁勛等被評為全球AI領袖

來源:新智元

時代周刊百大AI人物公布了!在有影響力的領導者中,李彥宏、Sam Altman、黃仁勛等上榜。在隨后的思想者中,圖靈三巨頭、中國科學院曾毅、李飛飛等榮登榜單。

今天,《時代周刊》發布了在AI領域最具影響力的100大人物,并為此劃分出了四種不同的類型。

在「領導者」中,有李彥宏、Sam Altman、黃仁勛、馬斯克、吳恩達等人紛紛上榜。

著名的「思想者」,有國外圖靈獎三巨頭(LeCun、Hinton、Bengio)、中國科學院曾毅、李飛飛、Ilya Sutskever等。

另外,還有「創新者」和「塑造者」。其中,有趣的是,馬斯克前緋聞女友,歌手Grimes就是作為創新者登上的這個榜單。

接下來,讓我們具體看看登榜的AI百大人物。

AI 100人

這100個AI影響力人物,是由《時代》周刊最有資深的編輯和記者,花了幾個月的時間從幾十個來源收集推薦,匯總得到了一個包含數百個提名的名單,再最終形成了這個100人的名單。

《時代》周刊采訪了榜單上幾乎所有的人,獲得了他們對當今人工智能發展方向的看法。《時代》周刊希望能夠讓這些閃光的個體能被更多人了解。

這100個人中,年紀最小的是18歲的Sneha Revanur,年紀最長的是76歲的Geoffrey Hinton,他今年春天離開了谷歌,讓他方便談論AI的技術的危險。

《時代》周刊希望通過報道每個人身后的故事,幫助外界了解他們正在領導的變革。

領導者

李彥宏(百度CEO、董事長兼聯合創始人)

李彥宏是中國最杰出的未來主義者,長期投身于AI發展的浪潮。

自2000年創立中國最受歡迎的搜索引擎百度以來,李彥宏的使命就是更好地理解和預測人類行為——百度在人工智能研究上已經投入了數百億美元。

百度推出了虛擬助手小度,以及在中國一些大城市運營的無人駕駛出租車車隊,僅武漢就有200輛。

54歲的李彥宏在接受《時代》雜志采訪時表示,最近生成式人工智能的爆炸式發展意味著現在是「一個非常激動人心的時刻」。「人工智能現在有能力進行各種各樣的邏輯推理,這是以前無法做到的。」

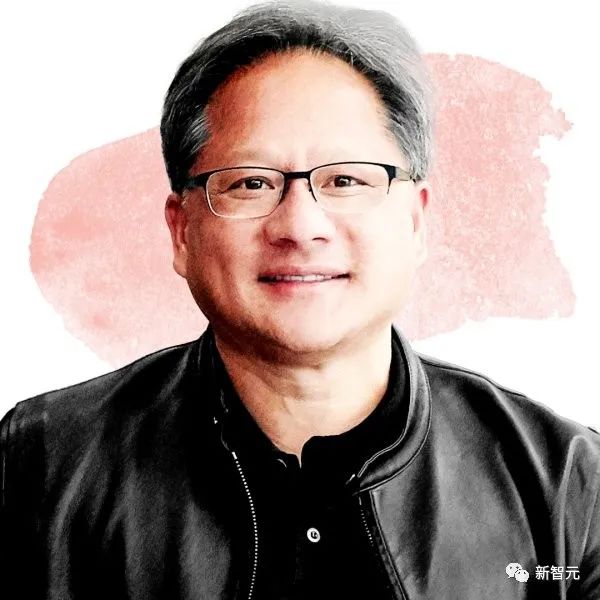

黃仁勛(英偉達CEO、總裁兼聯合創始人)

視覺效果是黃仁勛畢生的追求。在他8歲的時候,他把打火機油噴到游泳池里,然后跳進游泳池,只為能從水下看火焰的舞蹈的樣子。「難以置信,」他在中國的一個訪談節目中回憶道。「我仍然記得那些美麗的畫面。」

1993年,他創立了英偉達(Nvidia),將這樣的激情帶入了整個行業。英偉達最初的職責是為日益奇幻和沉浸的游戲制造顯卡。然而,如今,黃仁勛在加州圣克拉拉的公司是全球GPU的主要生產商,推動了人工智能革命,推動英偉達的股價在過去一年里飆升了191%,達到8月底的1.1萬億美元估值。

隨著ChatGPT等大型語言模型的爆炸式增長,對英偉達芯片的需求激增,該公司最新的GH200處理器于8月4日發布,大大減少了AI訓練時間。

「我們已經到達了一個新計算時代的轉折點」他在5月的國際電腦展上說。

Sam Altman(OpenAI CEO)

Altman非常相信人類的智慧。他認為,人類有足夠的適應能力來應對日益強大的人工智能的出現——只要這個過程是安全的、漸進式的。

「社會有能力適應這一切,因為大眾比許多所謂的專家認為的要聰明和精明得多」38歲的OpenAI首席執行官Altman在5月份告訴《時代》周刊。「我們可以做到。」

這一理念不僅解釋了OpenAI決定在2022年11月發布其震撼世界的聊天機器人ChatGPT的原因。這也是為什么該公司在幾個月后推出GPT-4的原因,這是迄今為止向公眾提供的最強大的大型語言模型。

作為創業孵化器Y Combinator的前總裁,Altman不僅成為了科技界最炙手可熱的人物之一,而且這些產品的發布也證明了他是對的,至少到目前為止,人類能夠迅速適應這些工具,而不會自我崩潰。

在ChatGPT發布幾個月后,美國和英國政府官宣了人工智能產業計劃。?人類正在逐漸學習如何(也許更重要的是,如何不)使用人工智能工具來進行生產勞動、教育和娛樂。

令人稱贊的是,除了推動人工智能技術的不斷突破,Altman領導下的OpenAI開創了「基于人類反饋的強化學習」的安全技術,這一創新意味著ChatGPT不會落入前幾代人工智能聊天機器人注定要陷入的毒性陷阱。

今年6月,OpenAI宣布將投入20%的算力資源來解決「超級對齊」問題——如何確保人工智能系統比最聰明的人類更聰明,并以人類的最佳利益為核心。

Altman說:「我們有責任教育政策制定者和公眾,讓他們知道我們認為正在發生什么,我們認為可能會發生什么,并把技術推向世界,讓人們看到它。」「弄清楚我們作為一個社會想要什么是我們的機構和公民社會的角色。」

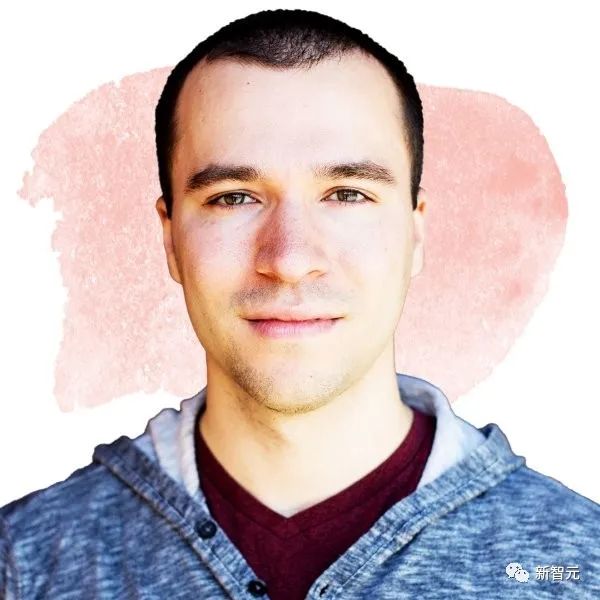

Greg Brockman(OpenAI聯合創始人、總裁)

OpenAI的聯合創始人兼總裁Greg Brockman每周工作60到100個小時,其中80%的時間在寫代碼。前同事稱他是OpenAI工作最努力的人。

他是那種傳說中的「10倍程序員」。這是一種硅谷的說法,指的是一個能頂10個普通程序員的超級程序員。

他是一名科學神童,曾就讀于哈佛大學(Harvard)和麻省理工學院(MIT),后來輟學加入了金融科技初創公司Stripe。他在2015年離職創立OpenAI之前,曾在該公司擔任首席技術官五年。

現年34歲的Brockman有更大的抱負。如果你是一個10人團隊的一員,「即使你真的是神話中的10倍程序員,你也只能使團隊的產出翻1倍,」他解釋道。

「我想讓公司的產出翻10倍。」因此,Brockman花了很多時間「四處搜尋」他可以做的事情——解決障礙,啟動項目——這將大大加快OpenAI的發展。

Brockman認為,確保安全的唯一方法是在開發過程中繼續部署更強大的模型,并從每次部署中學習,在出現問題時解決問題。

他說:「我認為我們在OpenAI歷史上做出的最重要的決定是進行迭代部署。想象一下,你如果擁有一個非常強大的人工智能,你已經建立了一個AGI,這是你第一次部署。你會怎么做?」

Demis Hassabis(Google DeepMind CEO、聯合創始人)

Demis Hassabis年輕時,曾參與設計過一款流行的電腦游戲《主題公園》(Theme Park),這款游戲讓玩家可以從上帝的視角運營一個龐大的游樂場。

從那以后,Hassabis領導著一個頂級人工智能實驗室,一直試圖以上帝的視角看待世界。

作為成立于2010年、在2014年被谷歌收購的DeepMind的首席執行官,他帶領計算機科學家團隊在人工智能方面取得了許多突破,包括解決了令人煩惱的蛋白質折疊問題,以及在復雜的圍棋中擊敗了人類專業人士。

2023年4月,在OpenAI的ChatGPT取得成功后,谷歌的CEO重組了公司的人工智能團隊,Hassabis獲得了更大的權力。

此次重組將DeepMind和谷歌的另一個人工智能實驗室谷歌大腦(Google Brain)合并,并由Hassabis掌舵。

谷歌整合后的人工智能實驗室DeepMind正在開發一種名為Gemini的大型人工智能模型,Hassabis暗示,該模型的性能可能會超過OpenAI的GPT-4。

與OpenAI的Sam Altman很像,Hassabis認為這只是向著「通用人工智能」(AGI)邁出的普通一步,他相信,只要人類避免不受控制的發展可能帶來的嚴重風險,AGI就可以開啟科學進步,重塑世界。

吳恩達(DeepLearning.AI創始人)

早在2012年,斯坦福大學教授吳恩達(Andrew Ng)向谷歌領導層提交了一份提案。他認為,谷歌應該利用大量的計算能力,在海量數據上訓練神經網絡,這是一種受大腦結構啟發的人工智能系統。

他認為,這樣有可能創造出通用人工智能(AGI)。十年前,這種討論話題可能會給你貼上怪人的標簽。吳恩達表示:「實際上,即使在當時,我也相當看好人工智能。」

如今,隨著科技公司爭相將工程師叫做「人工智能科學家」,科學家和專家排隊在國會聽證,證明人工智能的危險,吳恩達再次押注于人工智能行業。

他說:「我看不出我們有什么理由不能在某一天實現AGI。」「但這一天感覺還很遙遠,不過我非常有信心,但是如果唯一的方法是不斷擴大現有的Transformer,我不認為這是一條走得通的路。我們仍然需要更多的技術突破。」

盡管Geoffrey Hinton和Yoshua Bengio等許多杰出的人工智能研究人員已經公開談到了強大的未來人工智能系統可能帶來的風險,但吳恩達仍然不相信。

在谷歌接受了吳恩達的提議后,成立了谷歌大腦,這是過去十年來人工智能發展中最具創新性和影響力的團隊之一。

18個月后,他離開了谷歌,加入了中國科技巨頭百度,在那里他擔任了三年的首席科學家,領導該公司1300人的人工智能團隊。

在為人工智能的繁榮奠定了基礎之后,這位47歲的科學家現在把時間花在了加速人工智能帶來的收益之上。

他通過Coursera和DeepLearning.AI等項目,在人工智能領域教育盡可能多的學生。

「到目前為止,」吳恩達說,「地球上大約有800萬人——地球上每1000人中就有1人——上過我的人工智能課程,構建人工智能應用的唯一方法就是讓世界各地更多的人都能使用這些工具。」

Elon Musk(xAI創始人)

作為世界上最富有的人,馬斯克非常擔心人工智能的發展。但他也在積極促進人工智能的發展。

20世紀10年代初,52歲的埃隆·馬斯克開始對人工智能將如何造福或毀滅人類產生興趣,并向人工智能初創公司DeepMind投資了數百萬美元。

但在2014年DeepMind被谷歌收購后,馬斯克開始擔心谷歌不會認真對待人工智能的安全問題。

因此,他與Sam Altman共同創立了一家新的人工智能公司OpenAI,試圖抗衡谷歌在該領域日益增長的主導地位,并開發他們認為更負責任的方法來創造人工通用智能(AGI)。

馬斯克現在領導著一系列人工智能項目,包括他的新公司xAI,該公司于7月宣布,成立的目的是「了解宇宙的真實本質」。

與此同時,特斯拉正在制造自動駕駛汽車。Neuralink的目標是將芯片植入人腦,使人類能夠直接與計算機對話。

李開復(創新工場董事長、CEO)

Clément Delangue(Hugging Face?CEO)

Lila Ibrahim,(Google DeepMind COO)

Dario?Amodei和Daniela Amodei(Anthropic總裁、CEO)

Marc Raibert(波士頓動力AI研究所執行總監)

Aidan Gomez(Cohere?CEO、創始人)

Mustafa Suleyman(Inflection?AI聯合創始人、CEO)

Jaime Teevan(微軟首席科學家)

Kevin Scott(微軟CTO、AI執行副總裁)

Sandra Rivera(英特爾數據中心與AI事業部總經理)

Clara Shih(Salesforce AI?CEO)

Alexandr Wang(Scale?AI?CEO、創始人)

Raquel Urtasun(Waabi?CEO、創始人)

Alex Karp(Palantir Technologies?CEO、創始人)

Reid Hoffman (知名企業家、投資人)

Marc Andreessen(知名企業家、投資人)

Daniel Gross(知名企業家、投資人)

思想者

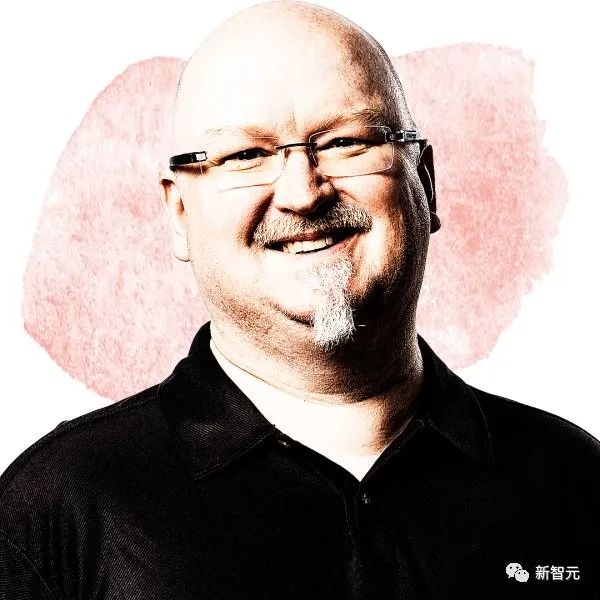

Geoffrey Hinton(多倫多大學名譽教授)

Hinton現年已經76歲,在2013年加入谷歌之前,他的職業生涯主要是在學術界工作,一直在努力構建能夠模擬人腦的人工智能系統。

Hinton在神經網絡的發展和普及方面發揮了重要作用。神經網絡成為人工智能的主要發展范式,能夠處理大量數據,推動了圖像識別、語言理解和自動駕駛汽車的進步。

2012年,Hinton和學生Alex Krizhevsky、Ilya Sutskever參加了一年一度的ImageNet競賽。

他一直認為,只要讓AI系統更像大腦,它們就會得到改善。但今年2月,他忽然發現,我們現在擁有的數字智能可能比大腦優秀,只是規模還不夠大。

就此,今年5月,Hinton帶著內心的惶恐辭去了谷歌職位,并隨后接受了一系列采訪,表示自己離職是為了能夠暢所欲言地談論AI的危險。

Yann LeCun(Meta首席AI科學家)

Yann LeCun于1983年獲得法國高等電子與電工技術工程師學校(ESIEE Paris)的學士學位,以及Pierre et Marie Curie大學的計算機科學博士學位。1987年至1988年,Yann LeCun是多倫多大學Geoffrey Hinton實驗室的博士后研究員。

上世紀80年代,Yann LeCun假設出人工神經網絡可以被設計成模仿人腦。幾十年來,他的想法被廣泛嘲笑,許多人稱之為異想天開。

得益于當前的AI技術突破,LeCun的想法將為當前的生成式人工智能革命奠定基礎。

Yoshua Bengio (蒙特利爾學習算法研究所科學主任)

2003年,Bengio展示了神經網絡可以通過預測下一個單詞(如自動更正)來學習人類語言的模式,從而為現代大型語言模型奠定了基礎。

2014年,他與Ian Goodfellow合作,想出了一種訓練人工智能的方法GAN,由兩個神經網絡組成,一個生成內容,另一個判斷質量。

2018年,本吉奧幫助開發了注意力適應神經網絡的概念,通過關注最相關的部分來理解社交網絡等高度關聯的數據。

李飛飛(斯坦福大學教授)

李飛飛是斯坦福大學的計算機科學教授,也是斯坦福「以人為本」人工智能研究院的創始主任,以及非營利組織AI4ALL的創始人和董事會主席。她是美國國家工程院、美國國家醫學院和美國藝術與科學學院的成員。

她本人的新書「我看到的世界」也即將在11月上線。

曾毅(中國科學院教授)

還是大二人工智能入門的第一堂課上,教授放映了Steven Spielberg2001年的電影《人工智能》。

其中有一幕,兩名研究人員討論模擬人腦,為了制造一個可以愛的機器人。曾毅由此受到了啟發。

他接受《時代》雜志采訪時表示,「這就是我想用一生做的事情。也就是說,建造一個能夠擁有人類情感的機器人」。

41歲的曾毅現在擔任中國科學院教授,他的研究試圖建立「大腦啟發智能」——設計成盡可能類似于人腦的人工智能系統。

Ilya Sutskever(OpenAI聯合創始人、首席科學家)

2015年作為創始成員加入OpenAI之前,Ilya Sutskever已經以推動計算機視覺和機器翻譯領域的突破而聞名。

Ilya Sutskever對深度學習領域做出多項重大貢獻。他與Alex Krizhevsky和Hinton是卷積神經網絡AlexNet的共同發明人。同時他也是AlphaGo論文的眾多作者之一。

今年7月, OpenAI宣布,37歲的Ilya Sutskever將擔任新成立的超級對齊團隊的聯合負責人。該團隊旨在解決如何確保超級智能人工智能符合人類利益的技術挑戰。

Jan Leike(OpenAI超級對齊團隊共同負責人)

36歲的Jan Leike在頂級人工智能實驗室OpenAI共同領導超級對齊團隊,該實驗室希望今天構建人工智能系統,幫助人類確保強大的未來人工智能系統按照其自己的意愿運行。

Shane Legg(Google DeepMind聯合創始人、首席AGI科學家)

自DeepMind成立以來,Shane Legg一直擔任該公司的首席科學家。

今年4月, 谷歌宣布DeepMind與Google Brain合并,成立了Google DeepMind,Shane Legg成為AGI首席科學家。

Max Tegmark(生命未來研究所聯合創始人、總裁)

3月,生命未來研究所發表了一封公開信,警告人工智能的最新進展給「社會和人類帶來的深刻風險」,并警告人工智能實驗室暫停訓練比GPT-4更強大的系統。

這封信有3萬多人簽名,包括研究所顧問馬斯克、蘋果聯合創始人Stephen Wozniak和作家尤瓦爾·赫拉利等知名大佬。

Max Tegmark是瑞典裔美國物理學家,也是生命未來研究所的聯合創始人。他在警告超級人工智能帶來威脅(比如核戰)等方面做出了諸多努力。

Abeba Birhane(認知科學家)

Rumman Chowdhury(Humane Intelligence首席執行官、創始人)

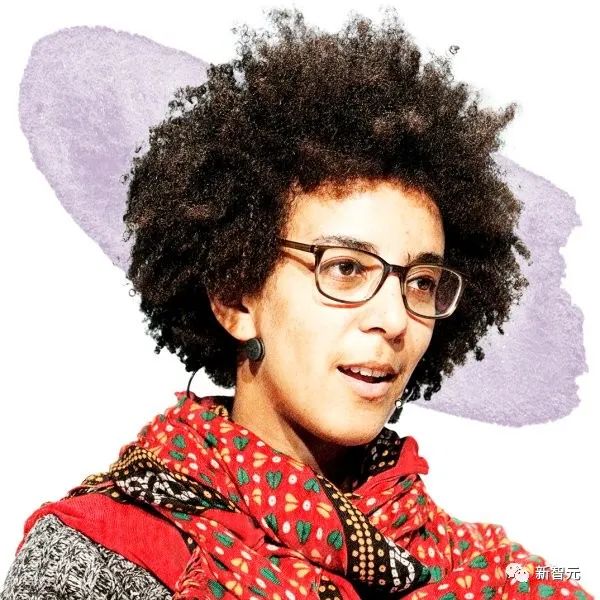

Timnit Gebru(Distributed?AI?Research Institute創始人、執行董事)

Kate Crawford(南加州大學教授、Knowing Machines創始人)

Pushmeet Kohli(Google?DeepMind研究副總裁)

Yejin Choi(華盛頓大學教授)

Inioluwa Deborah Raji(Mozilla基金會會員)

Emily M. Bender(華盛頓大學教授)

Margaret Mitchell(Hugging Face首席人工智能倫理科學家)

Paul Scharre(新美國安全中心執行副總裁)

Paul Christiano(Alignment Research Center創始人)

Kalika Bali(微軟印度研究院首席研究員)

Stuart Russell(UC Berkeley教授)

Arvind Narayanan & Sayash Kapoor(普林斯頓大學教授&博士候選人)

Shakir Mohamed(Google DeepMind研究主管、Deep Learning Indaba創始人)

其他

在第三類AI影響力人物是:創新者(Innovators),他們大多是作家,音樂家,藝術家。

但是他們的工作卻和AI有著千絲萬縷的聯系。

比如馬斯克的前女友,馬斯克孩子的母親,音樂家Grimes。

真名Claire Boucher的Grimes推出了一款人工智能軟件Elf。它允許其他人制作她的聲音來演唱歌曲,并鼓勵音樂家使用它發行歌曲,前提是他們與她分享版稅。

她告訴《連線》雜志。當其他音樂人極力保護自己的形象和知識產權時,她正試圖「開源」自己的身份:從本質上向公眾開放自己。

Grimes說,在未來的幾年里,她希望創作一張專輯,讓「人工智能的Grimes和真實的Grimes對決」。

而除了以上三類的影響者之外,還有一類影響者被《時代》周刊稱為:塑造者(Shapers)。

他們大多數是在各個國家和地區,國際機構任職的官員,他們以自己獨特的方式也在影響著人工智能的發展和大眾對于人工智能的理解。

參考資料:

https://time.com/collection/time100-ai/

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-09-21

新火種

2023-09-21