【環球產業觀察】人形機器人將走進更多場景

【環球時報報道 記者 陳子帥 汪品植】編者的話:近日,工業和信息化部印發《人形機器人創新發展指導意見》,計劃到2025年,人形機器人創新體系初步建立;到2027年,人形機器人技術創新能力顯著提升,形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系,構建具有國際競爭力的產業生態,綜合實力達到世界先進水平。計劃公布后,相關概念股一路上漲,不少國際媒體也高度關注。目前,人形機器人發展到哪一步?全球“玩家”都有哪些?未來應用過程中又將面臨哪些風險和挑戰?《環球時報》記者對此進行了調查。

人形機器人能做什么

“如果人形機器人應用在文旅場景中,你可以想象就跟電影《博物館奇妙夜》一樣,雕像、蠟像等復活了。”在創業公司清蕓機器人公司董事長王磊看來,人形機器人未來除了在物流、倉儲、家居陪伴場景下得到應用之外,文化場景也將大有用處。政策加持,以及人工智能技術的快速發展,行業內不少人像王磊一樣都對人形機器人的發展保持積極的看法。

那么,什么樣的機器人才可以稱得上是“人形機器人”?事實上,目前國際上并未對“人形機器人”做出明確定義,因此其范疇存在一定模糊性。上海交通大學機器人研究所副研究員閆維新在接受《環球時報》記者采訪時表示,人形機器人在構型方面接近于人類的軀體,包括手臂、雙足、軀干和脖子。除此之外,還要具備一些視覺類的感知能力,以及用于控制運動的算力能力。不過,一些用輪子替代雙足的“輪式機器人”有時也被視為“人形機器人”的一種。

一個像“人”的機器人,能在人類的生活中扮演什么樣的角色呢?“與一些簡易的服務型機器人、工業機器人相比,人形機器人具備人的外形特征,它可以做一些陪伴性質的工作。”王磊告訴記者。

在國內人形機器人企業“優必選”的官網上,《環球時報》記者看到,它們的人形機器人總共有六大應用場景,包括展館展廳、影視綜藝、科研高校、家庭服務、倉儲物流和辦公場景。小米公司的機器人也有以陪伴為主要功能的仿生四足機器人和以勞動為主要用途的全尺寸人形仿生機器人。

“綜合來看,國內人形機器人的應用場景主要集中在服務領域,尤其是教育和娛樂產業。”中國機器人產業聯盟副秘書長陳丹向《環球時報》記者表示,今后康養和工業將是企業發力的重要方向,前者要求機器人的情感交互能力,后者要求協調性與穩定性,這些都是當前需要解決的技術問題。

從搬運工到公司CEO

“Optimus(擎天柱)現在可以自動排序物體,在經歷了一天辛苦的工作還能做個舒展運動……”9月份,特斯拉公布了人形機器人擎天柱的最新視頻。“擎天柱又進步了。”不少外媒這樣評價。去年,特斯拉人形機器人“擎天柱”全球首秀,馬斯克表示,打算在3至5年內量產這一產品,這款產品的價格“或許不到2萬美元,遠低于一臺汽車”。

“受科幻小說啟發,制造一個既像人又有用的機器人是一個長達數十年的夢想。”美聯社報道稱,人形機器人由于產業鏈長,未來想象空間大,正成為全球科技類公司關注的賽道。美國市場研究公司Grand View Research(GVR)研究數據顯示,2022年全球人形機器人市場規模估計為11.1億美元,預計從2023年到2030年將以21.1%的年復合增長率增長。

美聯社梳理了一段時間以來人形機器人的發展,報道稱,盡管仍然“笨拙”,但人形機器人已經開始進入一些市場。美聯社援引美國初創企業敏捷機器人公司首席執行官達米恩·謝爾頓的話說,“我們的目的不是從頭開始就讓機器人看起來像人,我們正在努力制造的是可以在人類空間工作的機器人”。

據了解,敏捷機器人公司正在美國俄勒岡州開設一家人形機器人工廠,以期擊敗在人形機器人領域領先的特斯拉。在那里,該公司將大規模生產一系列名為“Digit”的人形機器人。10月,亞馬遜宣布已在旗下物流倉庫中試用Digit。據介紹,Digit頭部安裝了攝像頭和其他傳感器,軀干部分安裝了引擎。它有雙臂和雙腿,不過其走路姿態更像是貓狗一類的動物。根據敏捷機器人公司的說法,Digit可以爬樓梯、下蹲、卸貨、幫助分類等。

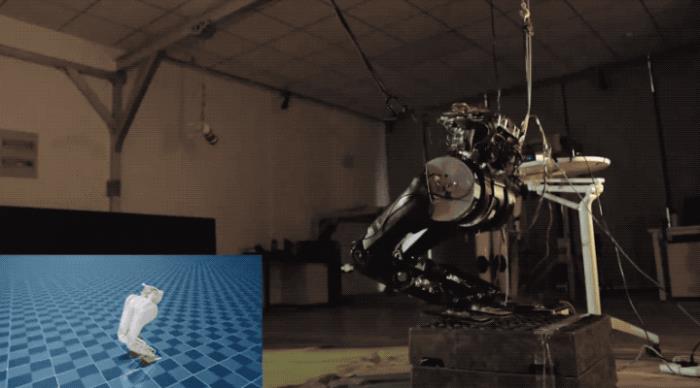

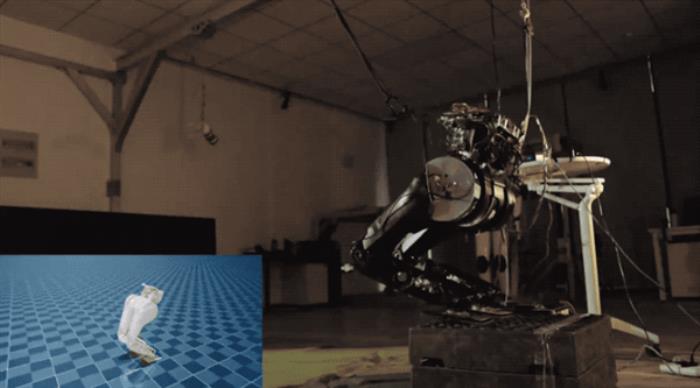

8月,美國得克薩斯州的技術公司Apptronik揭曉了他們的最新設計——能夠代替部分人類勞動力的智能機器人“阿波羅”,能搬運25公斤的貨物,同樣主要應用于倉儲領域。此外,波士頓動力公司是一家在倉儲物流機器人領域較早發力的公司。該公司研發的機器人Atlas每次發布“新動作”都要引起全球行業震動。2016年,該公司的雙足機器人Atlas首次亮相,此后的每一代Atlas都在不斷“進化”,不僅是在硬件方面,更有人工智能技術的升級。

盡管很多商用人形機器人的設定主要是運用在倉儲、搬運等場景中,但也有一些公司開始引入人形機器人以解決其他問題。據美國商業內幕網站報道,一位名叫“米卡”的人形機器人在去年成為波蘭一家飲料公司的首席執行官,其體型和身高都和人類相似,但雙腳是以輪子來移動。米卡在接受路透社采訪時表示,“我是全天候工作,每周工作7天。”米卡的工作范圍很廣,包括幫助發現潛在客戶,以及為朗姆酒生產商挑選藝術家來設計酒瓶子。

產業化面臨挑戰

近年來,中國涌現出眾多人形機器人高完成度的產品,不少企業在人形機器人賽道上也布局多年。

據王磊介紹,目前國內在人形機器人有布局的機構、企業主要有三種類型:一種是高校;另外是一些新能源車企或電子企業,比如小鵬、小米等;還有就是一些科技型創業公司。

“在人形機器人領域,中國與國際領先水平的差距沒有想象那么大。”閆維新告訴《環球時報》記者,人形機器人涉及4項關鍵技術,分別是高爆發力關節技術、靈巧手技術、步態控制技術和具身智能技術。中國在硬件方面與國際領先水平差距不大,但在智能算法和運動控制上存在一定差距。“人形機器人在硬件本體上很容易到達‘天花板’,而在軟件算法方面,至少還需要5年時間,才能真正落地應用和大規模推廣。”他說。

陳丹也表示,波士頓動力的人形機器人能夠實現跑、跳、搬東西等動作,但國內一些電驅動技術的人形機器人在步態平衡方面還需要提升,“核心還是在算法方面存在差距。”

對于未來人形機器人的產業化應用,陳丹認為需要解決兩大核心問題:技術與成本。在技術層面,目前人形機器人原型機、樣機的操作還無法完全滿足工業場景需求;在成本方面,只有打通產業鏈,將人形機器人的綜合成本降至合理低位,才可能進入實用化階段。

閆維新同樣認為,人形機器人制造關節等環節的成本居高不下,會影響力機器人的推廣。“中國制造業能力具有優勢,只要人形機器人能夠普及,中國一定有能力將其成本降下來。”他說。

《環球時報》記者關注到,今年以來,深圳、北京、上海連續發布人形機器人相關行動方案,推動人形機器人產業發展。市場上也有不少“馬斯克”看好人形機器人的未來發展,認為其能成為“下一個新能源汽車”。然而,業內對人形機器人發展與應用存在一定安全擔憂。

陳丹介紹稱,目前法律并未界定,人形機器人售出后產生的一系列違法或侵權行為由誰來承擔責任。例如,人形機器人進入家庭誤傷人,責任由誰承擔?其收集的信息又由誰監管?

目前,中國已經開始著手制定相關管理標準與規范。11月21日,人形機器人標準化工作組在北京宣布成立,成立大會審議通過了人形機器人標準化工作組章程和人形機器人標準體系,并審查了人形機器人標準化工作組成員單位提出的兩項標準草案。

據了解,人形機器人標準化工作組的成立,將有助于加強人形機器人領域標準研究布局,促進人形機器人產業鏈的發展,借力標準實現我國自主優勢技術快速產業化、規模化應用。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-12-01

新火種

2023-12-01