入職MIT,中國科學家揭秘大腦,闡述大腦如何從A任務切換到B任務

“神經科學以前在國內是一個很小眾的領域,十年前我在北京王府井大廈購買相關書籍,也只買到了區區幾本,” 談及自己的研究領域,剛剛入職麻省理工學院(MIT)的 31 歲學者楊光宇告訴 DeepTech,不過雖然小眾但卻無法攔阻他的熱愛。

圖 | 楊光宇(來源:受訪者)

事實上,神經科學正在繁榮發展,在神經科學數據的采集方面,它的發展速度比摩爾定律還要快,并呈現出指數級增加。比如,馬斯克的腦機接口公司 Neuralink 是神經科學大領域的代表性公司之一,谷歌旗下的 DeepMind 公司也做神經科學。

2021 年 5 月,當期 Nature 封面論文介紹了一項意念打字的成果,斯坦福大學神經假肢轉化實驗室的里希納謝諾伊(Krishna Shenoy)教授參與了該研究,而謝諾伊正是神經科學領域的代表性學者之一。

在Nature 子刊發文,“揭秘”人類大腦神經元如何從A任務切換到B任務幾個世紀以來,人類對于大腦的探索從未停止。在神經網絡被作為大腦研究方法之前,科學家研究大腦時一般使用較為固定的方法,比如讓小白鼠等動物作為被試者去做某個任務,然后觀察它在做任務時大腦里的神經元活動情況。

但這也造成一個缺陷,即很難訓練動物做多種任務,而人類大腦經常會進行多任務思考。這也是為何在神經網絡誕生之前,科學家對神經元如何從 A 任務轉換到 B 任務的研究較少的原因之一。

此前科學家已經獲悉,大腦前額葉皮層對諸多認知功能都起著重要作用,并在任務表示中起到核心作用 。在動物行為學的實驗中,人們發現前額葉神經元在給定任務方面起著功能混合的作用,但目前尚未從神經元層面得到解釋。

(來源:受訪者)

想象一下,如果你的大腦要處理許多不同任務,處理的時候是每個任務都由專屬神經元來完成?還是多項任務同時共用神經元?亦或是介于專屬和共享之間?

2019 年,楊光宇和合作者曾使用神經網絡深入研究了上述問題,相關論文以訓練完成許多認知任務的神經網絡中的任務表示(Task representations in neural networks trained to perform many cognitive tasks)為題發表在 Nature Neuroscience。

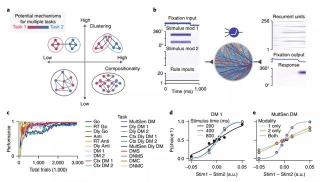

該論文的成果,是訓練一個神經網絡去做 20 個認知科學中比較常見的認知任務,這些任務依賴于記憶、決策、和抑制控制等。

圖 | 相關論文(來源:受訪者)

楊光宇告訴 DeepTech:“經研究發現,神經網絡會涌現出很多模塊,每個模塊負責某一種特殊的計算功能,當這個網絡完成一個任務,它會把不同模塊組合起來,而一個模塊還可參與到多種任務。”

為繼續探究這一問題,楊光宇和團隊使用訓練循環神經網絡(RNN)的方法,去訓練一個循環神經網絡來執行 20 個互相關聯的認知任務。其中的大多數任務,都經常被用于非人類動物的神經生理學研究中,因此它們是了解認知神經機制的非常經典的任務。

選定的任務集包括:記憶引導的反應、簡單的感知決策、上下文相關的決策、多感官整合、參數工作記憶、抑制控制(例如堅持不要眨眼)、延遲取樣匹配等。

(來源:受訪者)

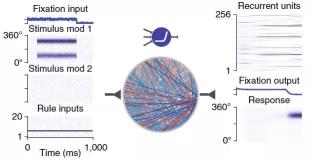

而楊光宇所設計的神經網絡架構,既可以通用地執行以上所有任務,又能簡單地進行分析。其中,對于每項任務,神經網絡都會接收三種類型的輸入:固定、刺激和規則。

固定輸入會告訴網絡到底是該定住、還是要做出例如掃視的響應。因此固定輸入的減少,意味著能讓神經網絡向前進。刺激輸入有兩種模態,每種模態都由一圈輸入單元表示,這些輸入單元可表示不同的一維變量信息,例如前進方向、以及色彩轉盤顏色。

每一次試驗中,規則輸入都會被激活一次,來指示神經網絡當前該執行的任務。神經網絡會將這些輸入映射為一個固定輸出單元和一組運動單元,它們可把響應方向編碼成輸出環上的一維變量,比如掃視方向和到達方向。

圖 | 循環神經網絡及其輸入與輸出的實例(來源:受訪者)

值得注意的是,在該神經網絡在被訓練之前,它無法獨自執行任何任務。而訓練它的方法是監督學習,該方法會把所有輸入、循環和輸出的權重進行連接,從而不斷縮小神經網絡輸出與目標輸出之間的差異。

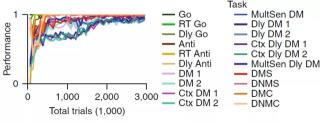

需要指出的是,在訓練期間,神經網絡的任務訓練順序是隨機交錯的。在下圖中即可看到經過 256 個循環單元的后神經網絡訓練的結果。由圖可知,對這一規模的神經網絡來說,訓練結果是足夠穩健的。經過訓練后,神經網絡模型在執行 20 個任務中的每一種任務,都表現出了高行為性能。

圖 | 經過訓練之后,神經網絡在執行每一種任務中都表現了高性能水平(來源:受訪者)

在同時訓練神經網絡執行多項任務后,多項任務的表示會以聚合方式來呈現。為了模擬人類學習過程,楊光宇又訓練神經網絡去連續執行多項任務。最終發現,連續訓練與同時訓練多項任務之后的神經網絡完全不同。

此外,楊光宇還通過系列測試,展現了神經網絡的行為特征與動物研究所得出的結果一致。甚至在感知決策任務中,神經網絡表現出更好的連貫性,還能處理來自不同來源的信息從而形成決策。其中,在工作記憶任務中,神經網絡能夠保存信息長達 5 秒(單個單位時間常數的 50 倍)的時間。

(來源:受訪者)

最新成果是用神經網絡去模擬嗅覺楊光宇于近期上傳至預印本網站 BioRxiv 上的成果,是用神經網絡去訓練果蠅。具體來說,大腦中有很多神經元,這些神經元組成一個神經網絡。此前人們覺得大腦中的神經網絡和深度學習中的神經網絡沒有關系,即便有關系也只是大腦神經網絡對于工程神經網絡的啟發,而事實上深度學習也會用到神經網絡。

目前,他的主要工作是為大腦建立模型,最終想達到讓人工神經網絡實現嗅覺任務。經過訓練之后,神經網絡之間的神經元可建立相互連接,這和果蠅嗅覺的神經網絡之間的神經元連接非常類似,甚至呈現出了定量性的類似,而這是非常罕見的發現。

在神經科學領域,給大腦建模是一項重要的研究方法,它可以彌補理論物理的一些局限性。簡單的說,理論物理要通過總結公式來解釋各種現象。

但只通過簡單的公式,有時無法解釋大腦的復雜現象,這時就可建立模型去模擬一些復雜現象,模擬并不需要精確度很高,主要是為了找到關鍵因素,然后將關鍵因素放入模型中進行進一步模擬。

此外,在神經科學領域進行的模擬,是通過寫代碼去對比神經元的連接方式,這和模擬行星運動、甚至模擬化學反應也有相似之處。

說到選擇這一研究命題的原因,楊光宇告訴 DeepTech:“此前科學家并沒有掌握太多大腦神經元互相連接的數據,這些數據都是最近幾年才慢慢出現。另外之前也沒有研究顯示,通過訓練一個人工神經網絡,達到和實際的神經網絡有實現定量契合。”

自高中起,就立志研究神經科學今年7月,楊光宇已經正式入職 MIT 。但從高中起,他就立下了做神經科學的志向。其認為,搞清楚大腦運作方式必將是很重要的研究。高三就被保送北大的他,在選擇專業時也曾陷入猶豫,由于當時北大沒有神經科學專業,最終他還是選擇了物理系。但在本科期間,楊光宇就一直在自學神經科學的知識。

直博期間,他先就讀于耶魯大學,后隨其導師汪小京老師轉學至紐約大學。楊光宇博士畢業后,一心追求科研教職,并收到了 MIT 的 offer。

談及面試 MIT 的過程,楊光宇表示首先需要交一個工作報告,之后要向其他教授做黑板報告,此后還有一對一的面試。其實早在 2020 年,他就收到了 MIT 的入職通知,而在過去一年中,他也一直在家做研究、寫代碼、做大腦建模。

而之所以選擇就職 MIT,是因為該校在神經科學領域比較領先。對于工作單位,他現階段沒有很強烈的地域傾向,哪里合適就去哪里。在基礎科學研究領域并沒有國界,很多成果涉及的核心代碼都是公開的,每個人都能查到。因此,楊光宇認為雖然自己人在美國,但也是在給全人類的科研做貢獻。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-11-30

新火種

2023-11-30