逐夢智能機器人引領發展新未來——記俄羅斯工程院外籍院士范衠教授

當今世界,科技的飛速進步正在以難以想像的方式改變著人類的生活,經歷了機器人1.0時代、2.0時代和3.0時代,機器人現已廣泛應用于人類的生產生活領域。如今隨著人工智能(AI)技術的成熟,機器人4.0時代即將來臨,AI技術與機器人技術的深度融合引爆了新一輪科技革命,智能化已成為下一代機器人的核心特征,我國目前正在積極推動機器人技術革命。

廣東省進化智能與機器人國際合作基地主任范衠教授,他的主要研究方向正是人工智能、機器人、群體智能、計算智能、設計自動化、機器視覺。作為我國機器人科技產業創新的探索者,他始終扎根在科研與教學一線,不僅擁有廣闊的國際科研視野,歸國后又從教從研10余年,他積極開展技術創新與產學研合作,為推動中國機器人未來新發展不斷貢獻自己的科研力量。

科研積極進取 創新收獲成果

上世紀90年代,隨著改革開放的春風吹遍神州,我國的經濟水平開始迅猛發展,思想解放、百花齊放,也促進了科技發展,當時大批青年心系國家、立志科研,范衠正是其中之一。從青年時代讀書立志,范衠就將個人理想與國家、民族前途深度融合,致力用自己的所學為祖國的建設和強大貢獻力量。

1991年至2000年,范衠完成了華中科技大學本碩連讀,為了學習西方國家先進的知識技術,他遠赴美國密歇根州立大學攻讀博士學位,并在此期間參與了美國國家科學基金項目研究。博士畢業后,范衠又進入丹麥科技大學,先后擔任助理教授和副教授,并主持參與了多項國家級科研項目,取得了機電系統設計自動化的理論研究和智能機器人系統開發等多項科研成果,為他后來在智能機器人領域更廣泛的研究打下了堅實基礎。

多年海外經歷帶來的國際視野,讓范衠充分認識到科研與產業結合、多學科協同發展的重要性。為了用自己所學的前沿專業知識助力中國機器人產業發展,2012年4月,范衠回國進入了汕頭大學,致力用科研擁抱產業,用綜合的機器人技術解決企業的痛點、難點問題。回國后,范衠積極開展面向設計自動化的智能機器人系統關鍵技術及應用研究,幫助提升我國在智能制造與機器人領域的科技創新能力。

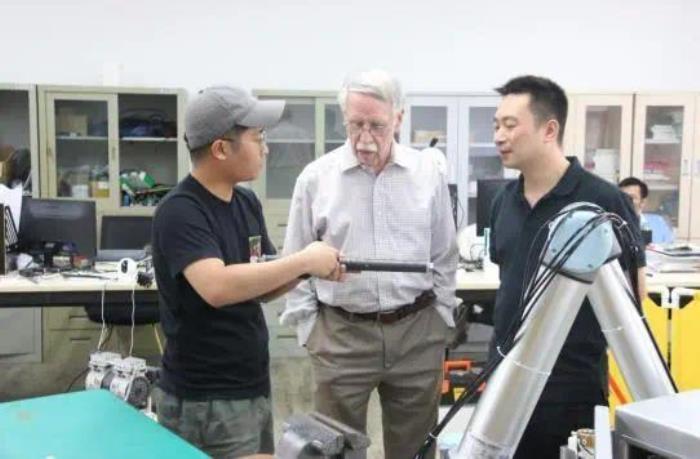

此后,范衠教授先后研發了用于生產領域的電廠智能監盤機器人、平衡示教機械臂及用于溫室采摘、道路裂縫檢測、電廠巡檢等的多用途復合型機器人系統等一系列產品。他用設計自動化的方法對機器人產品進行優化設計,并且充分結合深度學習和優化算法,兼顧實用性和靈活性,使相關機器人在準確高效完成當前任務的同時,可實現面向不同設計要求的快速定制。

范衠教授還與汕頭華能海門電廠合作開發了國內外第一臺用于熱力管道在線修復的帶壓堵漏智能機器人,可以使生產系統在不需要停機時便可以實現系統修復;同時代替人進入有高溫高壓泄漏物噴出的環境,保障維修人員的安全。該項目獲得了廣東高校科技成果轉化中心的認可和證書,并受邀在2019年廣東省高校高質量科技成果發布會現場發布,相關工作授權多項專利。這些已經投入使用的機器人產品幫助相關企業在人員安全性、操作穩定性實現快速提升,獲得了相關應用企業的好評。

近年來,范衠教授帶領團隊圍繞智能機器人系統本體、控制器與視覺感知系統的集成設計自動化,即“肢-腦-眼”智能機器人系統聯合并行進化設計的自動化,開展了深入研究,建立了設計知識自動化的新技術方法體系,研制了帶壓堵漏機器人、群體智能機器人等軟硬件產品,并在基建、能源等多個行業進行了推廣應用。具體完成了三大點創新工作:首先是機器人本體與控制器的設計自動化,即“肢-腦”并行進化設計;其次是機器人本體、控制器與感知系統(主要為視覺感知系統)的集成設計自動化,即“肢-腦-眼”三者聯合并行進化設計;最后是群體機器人的設計自動化,即對群體機器人系統的行為進行設計。其科研成果經過以機器人領域著名院士為組長的專家團隊鑒定,被一致認為“達到了國際先進水平”。

辛勤耕耘結碩果 砥礪奮進譜新篇,由于多年來突出的科研貢獻,范衠教授屢獲殊榮:2013年獲得廣東省“揚帆計劃”引進緊缺拔尖人才;2014年獲得國家高層次青年人才;2016年獲得中國僑界貢獻獎創新人才獎;2017 獲得汕頭市“五一勞動獎章”;2019年獲得俄羅斯工程院工程勇士勛章和中國產學研合作創新獎;2021年獲得中國圖象圖形學學會科技進步二等獎(第1完成人),中國自動化學會科普獎(第1完成人);2022年獲得中國商業聯合會科技進步二等獎(第1完成人);2021年和2022年入選美國斯坦福大學全球前2%頂尖科學家榜單。

對于范衠教授而言,這一系列耀眼頭銜榮譽不僅是對他科研工作的肯定,更是對他的激勵和鞭策,他表示,取得成績并非自己一人之功,團隊和家人長期大力支持才是取得成功的保障。

開展國際合作 推動未來發展

為了讓中國機器人技術與世界接軌,范衠積極參與國際合作,領導團隊成員和美國BEACON國家科技中心合作,成立了進化智能與機器人國際聯合研究中心。該中心后來又獲得廣東省科技廳的資助,獲批為廣東省國際合作基地。2015年,范衠教授作為國際工業信息學-計算技術、智能技術、工業信息集成會議的組織者之一,擔任第一屆程序委員會主席。2016年,在第二屆會議上,他們邀請了俄羅斯工程院的時任首席科學秘書、現任第一副院長Leonid Alekseevich Ivanov院士做大會主旨報告,范衠教授也在此次會議上擔任主持人并做了一個特邀報告。通過這次會議,他們相互欣賞,從此結下了深厚的友誼,同時也開始了與俄羅斯工程院的合作研究。

此后的ICIICII年度會議,范衠教授便和會議的主要組織方武漢理工大學的同事一道和俄羅斯工程院開展緊密合作,多次邀請Leonid Alekseevich Ivanov院士做大會主旨報告。近5年來,他們進一步依托汕頭大學的廣東省進化智能與機器人國際科技合作基地(以下簡稱廣東省國合基地),與俄羅斯工程院進行了深入的合作,在科研項目、學術交流、人才培養等多個領域開展了富有成效工作,取得一系列優異成績。

以中俄科技創新年為契機,范衠團隊聯合俄羅斯工程院申請了粵港澳大灣區國際科技創新中心建設項目“2020工業信息學國際會議暨中俄科技合作交流項目”,被科技部國際合作司列入中俄科技創新年活動清單。此次中俄科技合作交流項目展示了工業信息學領域最新研究成果,推動了人工智能與機器人、智能優化、集群無人系統、納米材料和智能材料等學科領域發展。

與此同時,范衠教授還組織開展了十年行動計劃。廣東省國合基地聯合俄羅斯工程院、莫斯科物理技術大學和武漢理工大學共同申報了并獲批了人工智能和工業能源系統建模項目,在項目的支持下開展了學術交流、科研合作、人才培養等工作,現已卓有成效。

迄今,廣東省國合基地與俄羅斯工程院和武漢理工大學共同主辦了第四屆、第五屆和第六屆工業信息學-計算技術、智能技術、工業信息集成工業信息學國際會議。還與俄羅斯工程院和武漢理工大學共同主辦了第一屆、第二屆、第三屆受自然和社會啟發的智能設計、優化、制造與管理研討會。

此外,在會議合作方負責人伊萬諾夫院士引薦下,范衠擔任了俄聯邦財經大學機器學習與數據科學方向的訪問教授,和李文姬博士為該校師生講授了學科前沿、普及和傳播了中國學者的優秀成果。在國合基地、俄羅斯工程院和武漢理工大學多方合作下,由俄羅斯工程院主辦的期刊Nanotechnology in Construction成功進入中國知網檢索。基于在多方合作下所取得的豐富的成果,范衠教授2019年獲得俄羅斯工程院工程勇士勛章,2022年當選俄羅斯工程院外籍學術導師,2023年當選俄羅斯工程院外籍院士。

如今,智能機器人已成為我國新興的戰略發展方向,毫無疑問,智能機器人未來必將改變人類社會的生產和生活。對此,范衠教授信心十足,他將不斷加快腳步,在機器人核心技術和應用領域不斷創新,為我國機器人產業新發展添磚加瓦,實現科技強國夢。(文/陳偉)

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-11-01

新火種

2023-11-01