科普書單·新書|數學有什么用

《數學的雨傘下:理解世界的樂趣》

[法]米卡埃爾·洛奈 著,[法]克洛伊·布沙伍爾 繪,歐瑜 譯,人民郵電出版社·圖靈新知,2023年6月版

從代數、幾何到相對論,從溫度計到黑洞,作者用簡潔而生動的筆觸闡釋了如何用數學更好地思索、觀察與理解世界。數學就像一把雨傘,當撐開這把雨傘時,我們仿佛進入了一個奇特的世界,有了邁向真相、行走在謎團中的勇氣;當收起這把雨傘時,我們會發現自己的認知已大不一樣。著者米卡埃爾·洛奈(Micka?l Launay),法國巴黎高等師范學院概率學博士,畢業后參與眾多針對公眾的數學推廣活動,是法國“文化與數學游戲沙龍”的成員。他的網上數學節目“Micmaths”擁有50多萬訂閱人。著有暢銷數學科普書《萬物皆數》。

《數學有什么用?學校里沒教過的數學趣史》

[荷]斯蒂芬·布伊斯曼 著,陽曦 譯,天津科學技術出版社|未讀·探索家,2023年7月版

本書中回答了這些問題:沒有數字的生活是什么樣的?每個人都要懂積分嗎?我們如何把握不確定性?數學能幫助我們更有效地治療癌癥嗎?天才數學家斯蒂芬·布伊斯曼在這本書中將數學與哲學、心理學和歷史聯系起來,為每個人解釋數學世界的美妙。作者斯蒂芬·布伊斯曼出生于1995年,本科就讀于荷蘭萊頓大學讀計算機科學和哲學專業,18歲獲得哲學碩士學位。僅用1年半、20歲時即獲得瑞典斯德哥爾摩大學的博士學位,目前從事數學哲學領域的博士后研究。

《苔蘚森林》

[美]羅賓·沃爾·基默爾 著,孫才真 譯,張力 審訂,商務印書館,2023年7月版

作者以不同種類苔蘚的獨特生物學特征為主題,結合自身的生活與科研經歷,用散文般優美的語言,介紹了苔蘚在自然界以及原住民文明和現代城市環境,乃至全球生態大背景中的作用。作為最古老的陸生植物,苔蘚堪稱真正的“先鋒植物”,能夠將貧瘠的巖石和土壤轉變成適合其他植物種子萌發和生長的環境。這些文章提供了一個認識世界的全新角度,以微小到常被忽略的苔蘚作為棱鏡,折射出對于人類與自然之間關聯的深刻反思。作者羅賓·沃爾·基默爾(Robin Wall Kimmerer)是美國知名森林生態學家,紐約州立大學環境生物學特聘教學教授,麥克阿瑟天才獎得主。她的代表作是《編結茅香》,本書是她的處女作。

《當一只鳥是什么感覺》

[英]蒂姆·伯克黑德 著,[英]凱瑟琳·雷納 繪,周穎琪 譯,海峽書局·后浪,2023年7月版

這本書是《鳥的感官》童書版。作者從鳥類感官的角度出發,引領讀者走近鳥兒獨特的生活方式:烏林鸮有兩個位于不同高度的耳孔,幫助它們分辨雪地下旅鼠在哪里活動;綠頭鴨看不清自己要吃的東西,但可以憑借位于喙內側的味蕾辨認食物;歐亞鴝的右眼仿佛“迷你指南針”,使它們可以感知地球的磁場進而弄清自己的位置……正如作者所說:“也許我們低估了鳥類——它們的視力、聽力、觸覺、味覺,以及最令人好奇的,它們體驗情感的能力。”著者蒂姆·伯克黑德是國際知名鳥類學家,英國皇家學會會員,英國謝菲爾德大學動物行為學和科學史專業教授。

《糾纏的樹:一部全新生命史》

[美]大衛·奎曼 著,吳曉真 譯,湖南科學技術出版社·博集天卷,2023年6月版

20世紀70年代初,科學家開始以RNA序列重新檢視生命史,他們發現,進化之路比我們原先所認為的要棘手復雜得多,生命之樹的枝干也比我們所預想的更為糾纏。比如有高達8%的人類基因組并非直接來自同類遺傳,而是來自病毒感染。基因的橫向轉移至關重要,若沒有水平基因轉移,胎盤哺乳動物或許不會出現,人類也不可能存在。這些令人意想不到的發現從根本上重塑了我們對生命史的認識。在這本書中,作者講述了新的基因研究如何從根本上改變了生物學這一領域和我們對生命的認知,他串聯起一個個與這場科學劇變相關的故事,科學家們的研究同他們人生的關聯也饒有趣味。作者大衛·奎曼是美國科學、自然和旅行作家,《國家地理》特約撰稿人。

《進化吧蝸牛》

[日]千葉聰 著,丁丁蟲 譯,人民郵電出版社·圖靈新知,2023年5月版

本書是關于生物進化理論發展的科普作品,書中以“蝸牛進化之謎”為線索,用蝸牛的小故事講述了生命進化研究的壯闊歷史,呈現了自達爾文進化理論以來,“自然選擇派”與“進化中立派”的交鋒、爭論,以及雙方在追求生命真相過程中的融合。作者使用小說式的寫作手法重構了關鍵的歷史時刻,使讀者不僅能夠了解進化理論的發展,更能感受到研究者追求真相的熱情。作者千葉聰是日本東北大學東北亞研究中心教授,兼任日本東北大學研究生院生命科學研究科教授。他在碩士研究生課程中接觸了堅蝸牛,以小笠原群島為出發點,北至西伯利亞,南至新西蘭,以全世界的蝸牛為對象開展研究工作。

《花卉詞典》

[美]卡蘿爾·格雷西 著,[美]埃米·瓊·波特 繪,張孝鐸 譯,賴陽均 審校,貴州科技出版社·知乎BOOK,2023年6月版

這是一部按照A~Z的詞條順序編寫的花卉百科,共101個主題:致幻的顛茄、惡臭的尸花,不像花的拖鞋蘭、不算花的木玫瑰。哪些花可以吃?哪些花能入藥?哪些花可以作染料?花與畢加索、達爾文、拿破侖又有什么聯系?作者卡蘿爾·格雷西是博物學家,對植物和昆蟲有濃厚興趣,著有《美國東北的春季野花》《美國東北的夏季野花》《田野與森林野花》等書。

《萬物皆可測量:1250—1600年的西方》

[美]艾爾弗雷德·W. 克羅斯比 著,譚宇墨凡 譯,廣西師范大學出版社,2023年7月版

《萬物皆可測量》討論的是中世紀晚期和文藝復興時期,在西歐發生的從“定性認知”到“定量認知”的劃時代轉變。這一轉變使得現代科學、技術、商業實踐和官僚制度成為可能。西歐人,如果不是最早,肯定也是屬于最早發明機械時鐘、幾何上精確的地圖、復式簿記、嚴謹的代數和音樂符號,以及透視法的人。到16世紀,與世界任何其他地方相比,西歐都有更多人習慣定量思考。這些人也因此成為科學、技術、軍備、航海、商業實踐和官僚機構中的領袖,并創造了西方音樂和繪畫歷史上的許多最偉大的杰作。作者艾爾弗雷德·W.克羅斯比(Alfred W. Crosby)是美國歷史學家,得克薩斯州大學奧斯汀分校的歷史、地理及美國研究教授。主要從事生態環境史研究,被視為環境史研究的奠基者。

《寂靜的石頭:喜馬拉雅科考隨筆》

[美]喬治·夏勒 著,姚雪霏 陳翀 譯,商務印書館,2023年6月版

本書的大部分篇幅描述了作者在喜馬拉雅地區的科考活動,包括山、人、日常的行程。每一次旅程都會遇到問題:有的是后勤保障方面的,頑固的背夫、不愿動彈的馱畜,還有蹤跡難尋的小徑——山地旅行永恒的難題;還有一些氣候問題,比如沙漠地區洶涌的熱浪、青藏高原刺骨的寒風。作者并不是簡單地記錄自己的科考經歷,而是想用自己的筆和相機記錄下生活在寂靜荒山中的各種生靈,向人們展現它們所面臨的生存困境,喚起人們對正在逝去的喜馬拉雅地區的關注。作者喬治·夏勒是美國動物學家、博物學家、自然保護主義者和作者。夏勒博士一生致力于野生動物的保護和研究,曾被美國《時代周刊》評為世界上三位最杰出的野生動物研究學者之一,在世界各地推動了20多個自然保護區和國家公園的設立。

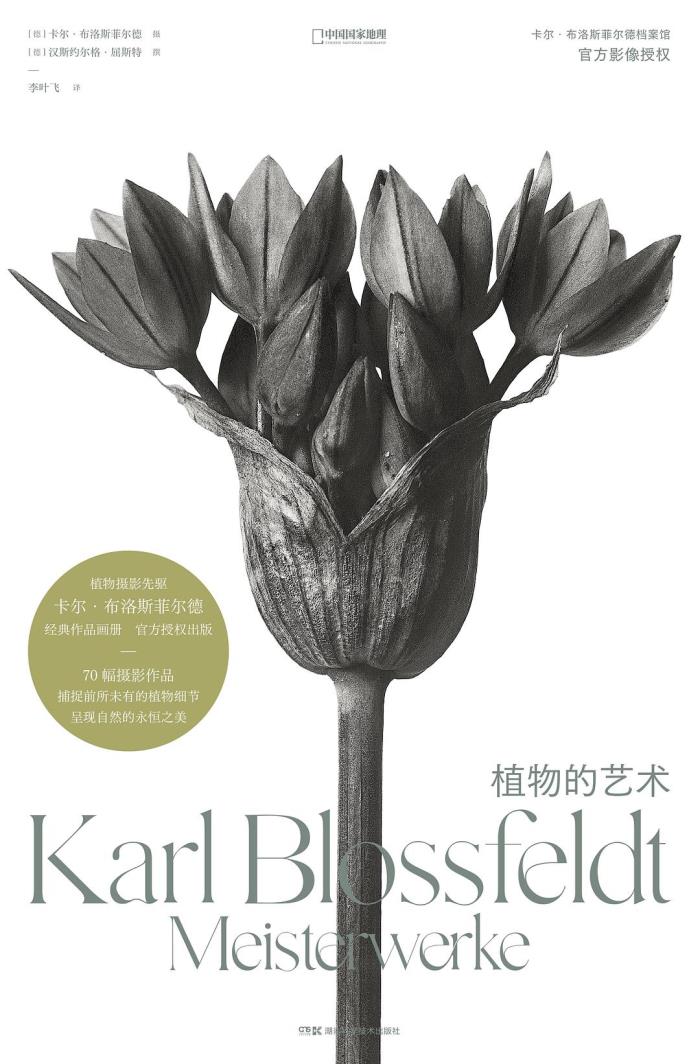

《植物的藝術》

[德]卡爾·布洛斯菲爾德 攝,[德]漢斯約爾格·屈斯特 撰,李葉飛 譯,湖南科學技術出版社|中國國家地理·圖書,2023年7月版

本書收錄了德國著名攝影藝術家卡爾·布洛斯菲爾德的70幅經典植物肖像作品,并由德國植物學家漢斯約爾格·屈斯特撰寫植物學注解。卡爾·布洛斯菲爾德以客觀手法對植物的根、莖、葉、花、果進行拍攝,既精準地展示了它們各自的特點和豐富的細節,也將那些平凡的植物抽象為藝術的形態。植物學家漢斯約爾格·屈斯特撰寫的植物學注解簡潔生動,將布洛斯菲爾德的拍攝手法、物種的辨識特征及自然歷史與歐洲的景觀歷史串聯起來,讓讀者不僅了解到植物學知識,也重新思考人與自然的關系。卡爾·布洛斯菲爾德是植物攝影的先驅,作為德國聯邦自由與應用藝術學院的教授,他對植物世界的興趣最初是為了教育。他著迷于植物的結構,并意識到攝影可以成為一種有用的教學工具,方便他的學生對植物的形式進行觀察和比較。漢斯約爾格·屈斯特是植物學家和科普作家,生于1956年,畢業于德國斯圖加特市霍恩海姆大學生物學專業。自1998年起,在萊布尼茨漢諾威大學植物地理學研究所擔任植物生態學教授。

《萬物靈長》

[英]亞當·盧瑟福 著,吳琰璽 譯,南海出版公司·新經典文化,2023年6月版

這本書可以幫助讀者重新認識地球生命,將刷新讀者對自我與自然的認識。根據這本書的內容,不只人類能生火造物、使用工具,蟾蜍會打坐,老鼠會后悔,蘑菇會求偶。這本書也講述了人類如何成為今天的人類,揭示了進化如何使人類復雜、矛盾而獨特。作者亞當·盧瑟福是英國遺傳學家、科普作家,倫敦大學學院遺傳學博士。

《成為智人:人類演化足跡探索涂繪書》

[美]阿德里安娜·L.齊爾曼 著,程孫雪子 田保花 譯,海峽書局·后浪,2023年6月版

人科動物在1700萬年前就已出現,演化出了智人、直立人、尼安德特人……在漫長的歲月中,有的滅絕了,有的存活了下來。現代人作為智人的分支,不僅存活至今,還成為了演化得最成功、數量最龐大的一支。那么,人類究竟是通過怎樣的機制,經歷了哪些變化才成為今天的樣子?對于人類演化過程中不同的外形以及復雜的分子生物學內容,圖文結合是非常好的展示方式。于是,加州大學圣克魯斯分校的人類學教授阿德里安娜·L. 齊爾曼,聯手插畫家卡拉·J. 西蒙斯,打造了探索人類演化足跡的涂繪書。書中涉及前沿的研究方法與技術,匯集了最新的研究發現,詳細地介紹了演化的理論基礎,以及人類和靈長類的演化過程與結果。作者阿德里安娜·L. 齊爾曼(Adrienne L. Zihlman)于加州大學伯克利分校獲得人類學博士學位,后任加州大學圣克魯斯分校人類學教授,擁有45年教學經驗,研究方向是猿類生命史、靈長類比較解剖學和人類體質學等。

《萬物如何運行》

[英]亞當·丹特 繪,[英]布萊恩·克萊格 著,黎璇 譯,北京聯合出版有限公司·低音,2023年6月

世間每一個不起眼的現象背后,都暗含著深奧而又有趣的科學原理。這是對我們所在的宇宙及其運作方式的一次前所未有的獨特展示。藝術家亞當·丹特從我們家里開始,穿過越來越復雜的街道、城市和郊野,一直到太陽系和整個宇宙。他以精美插圖揭示了維持萬物運行的科學定律,以及這些定律被人類發現后所創造的現象與成果,其中包括美拉德反應、奧氏熟化、喜瑞爾效應、量子隧穿、雞尾酒會效應、月亮錯覺、不確定性原理、薛定諤方程、奧爾伯斯悖論、趨同進化、馬蘭戈尼效應、賈尼別科夫效應、錨定效應、混沌的天氣系統、帕累托原則、宇宙微波背景輻射等等。布萊恩·克萊格(Brian Clegg),曾于劍橋大學學習自然科學,專注實驗物理學。亞當·丹特(Adam Dant),國際知名藝術家,他的作品被收藏在倫敦V&A博物館、紐約現代藝術博物館(MoMA)、里昂現代藝術博物館、德意志銀行等地,被包括英國國王查爾斯三世在內的許多私人收藏家收藏。

《從開始到現在:萬物簡史》

[英]安娜·克萊伯恩 著,[比]揚·范德維肯 繪,譚超 譯,海峽書局·后浪,2023年7月版

本書是一本易于理解的宇宙歷史書,從宇宙大爆炸開始,簡練而直觀地介紹了宇宙的歷史。從天體的產生,到植物和動物的進化、恐龍的誕生,再到第一批人類、早期文明出現的過程。全書采用跨頁形式,每頁的大場景都描繪了地球上一個重要發展階段,并配有色彩繽紛的插圖。作者安娜·克萊伯恩是英國科普作家,創作過50余本童書,主題從鯊魚、黑洞、原子分裂到莎士比亞的一生、希臘神話傳說等等,十分廣泛。國內已出版圖書《動物在這里:尋找動物的環球之旅》《奇妙的演化》《城市大探秘》等。繪者揚·范德維肯是比利時插畫家,他的復古繪畫風格受到1950年代歐洲漫畫的啟發,獨特的畫風讓他成為當今非常受歡迎的比利時插畫家之一。

《存在主義物理學》

[德]扎比內·霍森菲爾德 著,柏江竹 譯,中信出版社·鸚鵡螺,2023年6月版

作者探討了物理學中最重要的問題:過去還存在嗎?粒子會思考嗎?宇宙是為我們而造的嗎?物理學是否排除了自由意志?我們會有一個萬物理論嗎?物理學家在回答這些問題的道路上走了多遠,目前的極限在哪里,哪些問題可能永遠無法回答。根據她的觀點,量子糾纏和真空能量成為替代療法的首選解釋,或者人們相信他們已故的祖母因為量子力學的緣故還活著,并不是巧合。科學和宗教有著相同的根源,它們也依然在解決一些相同的問題:我們從哪里來?我們要去哪里?我們能知道多少?而最接近回答這些問題的科學領域是物理學。然而,物理學家并不總是站在辯論場上的科學的那一邊。作者扎比內·霍森菲爾德(Sabine Hossenfelder)是德國物理學家、作家,現就職于德國法蘭克福高等研究院。

《偶然的宇宙》

[美]艾倫·萊特曼 著,吳峰峰 譯,文匯出版社·貝頁,2023年7月版

在這本書中,艾倫·萊特曼以他作為科學家的個人視角,引領讀者探討了多重宇宙、大自然的對稱性、宇宙的大小、宇宙的法則等一些物理學家所思考的問題;再用文學家流暢的敘事手法,同時結合他的自身經歷,深入淺出地介紹了本應晦澀難懂的弦理論、暗能量、希格斯玻色子。作者艾倫·萊特曼(Alan Lightman)是普林斯頓大學物理學學士,加州理工學院理論物理學博士,康奈爾大學天體物理學博士后;先后任職哈佛大學天文學助理教授、哈佛-史密松森天體物理中心研究科學家、麻省理工學院科學與寫作教授與物理學高級講師。此次同時翻譯出版的還有艾倫·萊特曼“宇宙三部曲”的另外兩部:《島上尋星》和《宇宙的無限與虛無》。

《量子簡史:探索不確定的世界》

[美]大衛·凱澤 著,劉晨 譯,新星出版社,2023年7月版

這本書向讀者介紹了物理學家仍在不斷探索中的標志性事件,使我們從根本上理解空間、時間和物質。作者將我們帶入了那個命運不確定的時代,解讀物理學家量子力學百年探索之路,從愛因斯坦到海森伯、薛定諤,再到霍金,并且詳細記錄了2022年諾貝爾物理學獎得主安東·蔡林格的量子糾纏實驗。作者大衛·凱澤是麻省理工學院的科學史和物理學教授,已出版《嬉皮士救了物理學:讀心、禪和量子》等多部物理學專著。

《這就是ChatGPT》

[美]斯蒂芬·沃爾弗拉姆 著,WOLFRAM傳媒漢化小組 譯,人民郵電出版社,2023年7月版

本書試圖用第一性原理解釋ChatGPT的工作原理,以及它為何奏效。可以說這是一個關于技術的故事,也可以說這是一個關于科學的故事,一個關于哲學的故事。為了講述這個故事,作者匯集了數個世紀以來的一系列非凡的想法和發現。作者斯蒂芬·沃爾弗拉姆(Stephen Wolfram)是伊利諾斯大學物理學、數學和計算機科學教授。他15歲發表首篇粒子物理方面的學術論文,19歲到加州理工學院研究基本粒子物理學,一年內獲得理論物理學博士學位。隨后和費曼一起研究起元胞自動機。他創造了在全世界備受推崇的軟件系統——Mathematica、Wolfram|Alpha和Wolfram語言。

《規模法則:探索從細胞到城市的普適規律》

張江 著,人民郵電出版社·圖靈新知,2023年7月版

本書聚焦于“規模法則”這一復雜科學前沿研究方向,闡釋了各類復雜系統(生命系統、生態系統、互聯網社區、城市、國家、企業等)中存在的統一規律。規模法則理論能夠用簡潔的冪律公式刻畫各種宏觀變量隨系統規模變化的數量關系,幫助我們重新審視萬事萬物。作者張江是北京師范大學系統科學學院教授,主要研究領域包括復雜系統分析與建模、規模理論、機器學習等。

《征服世界完全手冊》

[加]瑞安·諾思 著,王喬琦 譯,中信出版社·鸚鵡螺,2023年6月版

這是一本另類的科普讀物,作者在討論如何成為“超級大反派”的時候,用有趣的方式介紹了各種各樣的科學知識。具體如作者在開頭的“免責聲明”中講到的:“本書的主題是科學邊界。多虧了人類已經發明或者正在發明的各項技術,我們得以在此探討科學可能做到的極限在哪兒。當然,我們也會討論一些目前懸而未決的問題,一旦它們也得到了解決,不可能也會變成可能。另一方面,本書還指出了人類文明迄今為止尚未被利用的弱點,即一些文化、歷史、技術層面的盲點。這些盲點的存在,讓那些心懷不軌的人有機可乘。”作者瑞安·諾思(Ryan North)是一位加拿大作家,科普讀物《萬物發明指南:時間旅行者生存手冊》也是他的作品。

《記憶的終點:關于阿爾茨海默癥的自然史》

[加]杰伊·英格拉姆 著,慕容曉丹 譯,湖南科學技術出版社,2023年6月版

在這本書中,加拿大科學作家杰伊·英格拉姆從發現阿爾茨海默癥講起,再到近年來發現斑塊和神經元纖維纏結的科學解釋,敘述了人類努力理解和抗擊疾病過程。1906年,德國心理學家和神經學家阿洛伊斯·阿爾茨海默首次描述了這種疾病。一百年后,經過大量的科學努力,我們對阿爾茨海默癥有了更多的了解,但它仍然影響著世界上數百萬人,目前還沒有治愈的方法。作者杰伊·英格拉姆是一位科學作家和廣播員。他主持了加拿大廣播公司的廣播節目《怪癖與夸克》,是加拿大探索頻道《每日星球》的聯合主持人和制作人。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-10-27

新火種

2023-10-27