這群大學生為核電站研發巡檢機器人,擅長“找茬”懂思考

提到核電站,大家往往最關心的都是安全問題。眾所周知,核電站是24小時不間斷運行的,設備運行的狀態、儀表參數的變化、數據趨勢的波動都需要時時高度關注。有沒有全天候的“超人”,可以“代勞”完成這些日常巡盤巡檢工作?

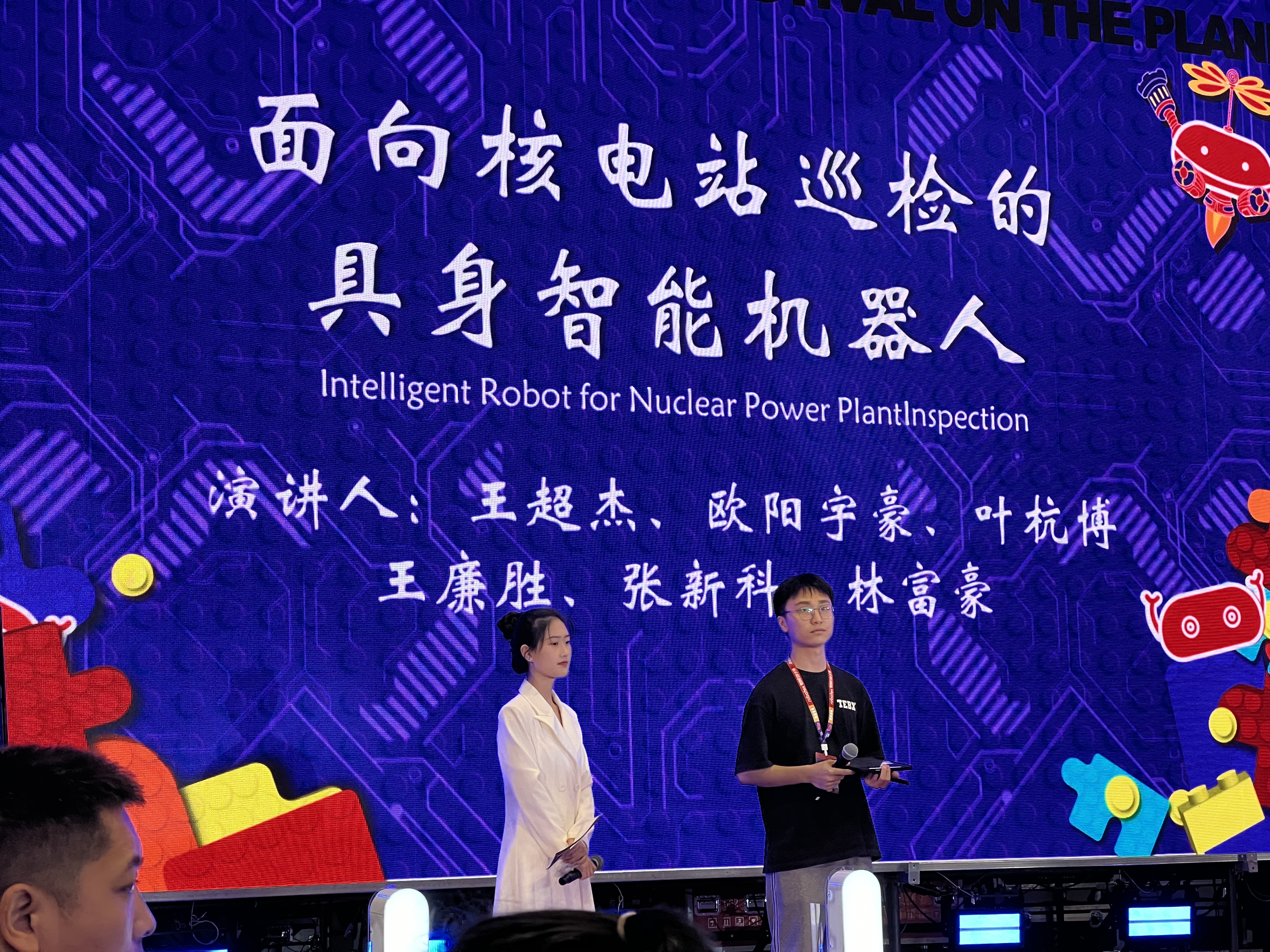

帶著這個思考,華東理工大學機械與動力工程學院的6位碩博研究生組成創新團隊,在易建軍老師的指導下,研發了“面向核電站巡檢的具身智能機器人”,讓“核安全”更安全。這一項目在剛剛落下帷幕的第24賽季Robotex世界機器人大賽亞洲總決賽上,斬獲了亞洲創新創業挑戰賽創新賽道總決賽亞軍。

研發“會思考”的巡檢機器人

巡檢是預防事故發生的重要手段。而在核電站的運維管理中,傳統的人工巡檢不僅耗時耗力,還面臨著高輻射風險,傳統的巡檢機器人又大多功能單一,存在地形適應性弱、復用性差等問題。

痛點就是機會。項目團隊嘗試將技術與行業需求相結合搞創新,選擇了核電站具身智能機器人這一方向。“具身智能技術融合機器人是一個很有創新性的概念,具身智能雖然不是人類,但它可以在與環境的交互中學習技能,像人類一樣感知、理解、決策,模仿人絲滑地完成各種動作。”易建軍說。

巡檢,不僅在巡,更在檢。為此,團隊突破傳統巡檢機器人的設計思路,從輪式具身、融入大模型兩個方面進行創新,勇敢又能干的核電站“打工人”由此誕生。它運動靈活,可實現自主避障、跟蹤追蹤等功能,還有一雙善于“找茬”的“眼睛”和一個博聞強識的“大腦”,能讀取溫箱設備。

“具身智能+機器人”組合,為何能產生如此“魔力”?這位核電站“打工人”背后,到底暗含什么神秘“黑科技”?

“我們提出了多模態大模型技術,通過融合圖像、語音、文本等多模態信息,提升機器人的場景理解和任務規劃能力。”團隊成員葉杭博進一步解釋到,人的大腦就像是一個超級計算機,可以通過看、聽、摸來學習新事物,多模態大模型也是這樣。比如,想讓多模態大模型了解核電站是怎么工作的,就可以給它看核電站的照片,聽核電站的聲音,讀關于核電站的文章等。“這樣,它就能漸漸學會核電站的知識,像一個小孩子慢慢長大。”

有了會思考的“智慧大腦”,如何讓機器人“行動自如”?團隊通過構建4D語義地圖,同時基于深度強化學習的運動控制技術,讓機器人不但知道自己要“去哪”,更知道“該怎么去”。

據團隊介紹,4D語義地圖可以使機器人模仿人類大腦去理解環境,為實現更高層次的智能化操作提供信息支持,堪稱“保姆級”地圖。如同教小孩學走路一樣,團隊成員通過基于深度強化學習的運動控制技術,讓機器人不斷嘗試不同的動作。“做得好,就給它獎勵,做得不好就不給,直到找到最好的方法,最終自己學會怎么在核電站里移動或工作。”

此外,團隊還通過基于數字孿生的信息化監督調度和抗輻射加固這一核心技術,構建了核電站的數字化模型,實現對設備狀態的實時監控和故障預測。

從概念設計到原型機測試,項目團隊終于在賽場上迎來了自己的“高光時刻”。這一設計不僅受到了大賽評委的高度評價,也堅定了大家繼續推進項目的信心,希望為核電站智能化巡檢提供新的解決方案。

多年來,項目成員所在的機械電子實驗室無人系統團隊,持續深耕移動機器人領域,圍繞相關技術,迄今已申請并獲授權發明專利8項、發表高水平學術論文5篇,并取得多項軟件著作權。

在一次次實踐中收獲真知

機器人的從無到有是一個系統工程,團隊成員的系統思維和專業能力也在一次次的研究實踐中得到了提升。

這款“核電站智能巡檢機器人”包括地圖、定位、規劃、控制和感知等模塊。6位團隊成員發揮所長,分工協作。

從最初搭建仿真平臺,設計通訊接口到完成自主平臺搭建,硬件選型,軟件平臺搭建以及算法部署等,團隊遇到了數不清的挑戰。

“沒有想的那么簡單。”在王超杰的印象里,最令大家頭疼的莫過于從仿真到實際的遷移環節。遷移過程中,機載傳感器的使用會受到很多限制,還會出現工控機算力不夠或電腦過熱等問題。

王超杰分享了其中一次“非常可惜”的調試經歷:前面進展非常順利,但在最后一步,就由于計算機運算能力不足,機身發熱嚴重,導致電腦自動關機了,這在很大程度上延緩了團隊的測試進度。出現這個問題后,團隊不得不花費大量時間修改算法,使其更精簡,內存消耗更低,更適用于算力低的工控機,最終成功克服了這一困難。

算法的優化、硬件的兼容性問題,以及各種難以預料的“BUG”……葉杭博從最初的機器人操作系統(ROS)新手,到逐漸熟悉算法原理,再到將算法應用到實際的機器人上,期間也遇到了許多難題。他表示:“這些問題往往需要深入研究和創新思維,但正是這些挑戰激發了學習熱情,鍛煉了解決問題的能力。”

面對每一個“意外驚喜”,團隊成員始終保持積極協作、高效溝通,一起查文獻、找案例,努力解決各種技術難題。大家還經常分享各自遇到的問題以及相應的解決辦法,避免重復“踩坑”,節約了不少時間。研發過程中,指導老師易建軍除了啟發引導,也化作“暖心導師”,鼓舞士氣,校內校外的專家老師們也給了團隊很多建議和幫助。正是在一次次的嘗試中,團隊成員們擁有了更多的獲得感和方向感。

作者:吳金嬌 潘聰聰

文:吳金嬌 通訊員 潘聰聰圖:華東理工大學編輯:吳金嬌責任編輯:姜澎

轉載此文請注明出處。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2024-12-10

新火種

2024-12-10