手機大模型崛起:榮米OV的戰場廝殺

作者丨郭思

編輯丨陳彩嫻

數據顯示,2023年全球智能手機出貨量同比下滑3.2%,總數僅為11.7億部。手機市場的飽和,早已是行業共識。盡管如此,智能手機作為主流的通訊和娛樂工具,業界人士表示,其地位在未來五年內不太可能被迅速替代。智能手機仍然是消費者日常生活中不可或缺的一部分。另一方面,對于大模型降臨這件事,無論是大廠還是創業公司都在進行著緊鑼密鼓的布局。在這種背景下,各家手機廠商的市場策略和產品布局不得不經歷調整。

只不過在這場角逐之中,華為似乎和其他手機廠商不在一個大氣層。因為從大模型最先決的條件算力而言,在英偉達成為香餑餑、卻備受限制之際,只有華為昇騰 910B 稍微具備國產替代的作用。華為一開始,就贏在了起跑線。據供應鏈內部消息透露,華為在布局大模型戰略時表現出了高度重視與嚴謹性,通過組織內部高管進行深度培訓,從最底層的原理和技術到上層的應用全面覆蓋,并進行閉門考試以確保決策者對AI技術和產業趨勢有深刻理解,從而做出更為精準的戰略部署。而對于小米、榮耀、OPPO和vivo等廠商來說,由于缺乏自主研發的高端AI算力支持,面對大模型帶來的挑戰,他們必須另辟蹊徑,尋求與第三方供應商合作或通過其他方式提升自身的AI處理能力。大模型交給他們的,是一份全新的試卷,另一方面又是一場無法避免的「囚徒困境」。各家在技術路徑和打法上又各有不同,也面臨著各自的困境。

1、OPPO向右,vivo向左

首先是近期頻繁出現在大眾視野里面的OPPO與vivo。段永平有四大弟子,其中包括OPPO的創始人陳明永和vivo的創始人沈煒。這使得OPPO和vivo在企業文化和經營理念上有著相似之處。而兩者的行業地位也都早已位列全球手機行業前列。

2023年的數據顯示,vivo和OPPO在中國智能手機市場的份額非常接近,vivo以16.7%的市場份額位列第二,而OPPO以16%的市場份額緊隨其后。兩家公司在市場上的競爭非常激烈。多年以來,OPPO和vivo一直處于既相互競爭又無法離開的關系之中。

2024年伊始,OPPO宣布成立AI中心。此前,春節期間OPPO已經向用戶推出了最新的ColorOS AI 新春版,重點加碼了 AI 方面的體驗,包括 AI 消除、新小布助手、AI 通話摘要等,其他方面,還包括新春水印、禁用搖一搖廣告、黑屏指紋解鎖等。與Al in AI形成鮮明對比的是對折疊屏等新產品的節奏放緩,但萬變不離其宗,所有一切的最終目的都是為了在高端市場取得突破,以提升品牌形象不過這其實也無形中折射出了OPPO的困境,據OPPO一內部人士表示,OPPO試圖在高端市場取得突破,以提升品牌形象。然而,中低端產品線仍然是其主要的收入來源。這種依賴性使得OPPO在追求高端市場的同時,必須平衡好中低端市場的穩定。如果OPPO不能有效地管理這種平衡,可能會面臨市場份額的進一步下滑。

內部管理方面,OPPO的軟件部門也存在一定程度的割裂。領導層中有不少來自華為的管理人員,而基層員工則頻繁更換。這種上下層的不一致可能導致管理上的摩擦和排斥。華為的管理團隊試圖改變OPPO的內部結構,但由于公司規模龐大,改革進程并不順利。這可能導致業務上的斷層,影響產品的競爭力和市場表現。OPPO向右,在以往眾多變革中都較為保守。

而vivo一貫以來在風格上會比OPPO更為冒進。在大模型上也是如此。與OPPO選擇在重點功能進行突破的打法不同,vivo對大模型的布局有點全面開花的意思。早在23年11月,vivo的開發者大會,vivo發布的藍心的大模型第一大亮點便是參數高達1750億,一舉達到了GPT-3的參數規模。這個規模與之前在8月份小米的大模型MiLM-6B以及華為此前盤古3.0(為客戶提供100億參數、380億參數、710參數和1000億參數的系列化基礎大模型)相比,無形中彰顯了vivo想要以大取勝的野心。官方資料顯示,vivo 大模型產品應用基于內部一個大模型矩陣,分別對應不同參數規模模型,包括1B、7B、70B、130B 和 175B。平衡模型任務效果、性能和推理成本,不同規模的模型去解決不同任務,比如目前端側主要運用 1B 和 7B 的模型做定向任務,而在云端則使用規模更大的 70B 及以上參數規模模型做更通用能力和復雜任務。然而,早有報道揭示,vivo 當前采用的大模型是在智譜 AI 所研發的基座大模型基礎上進一步優化的結果。

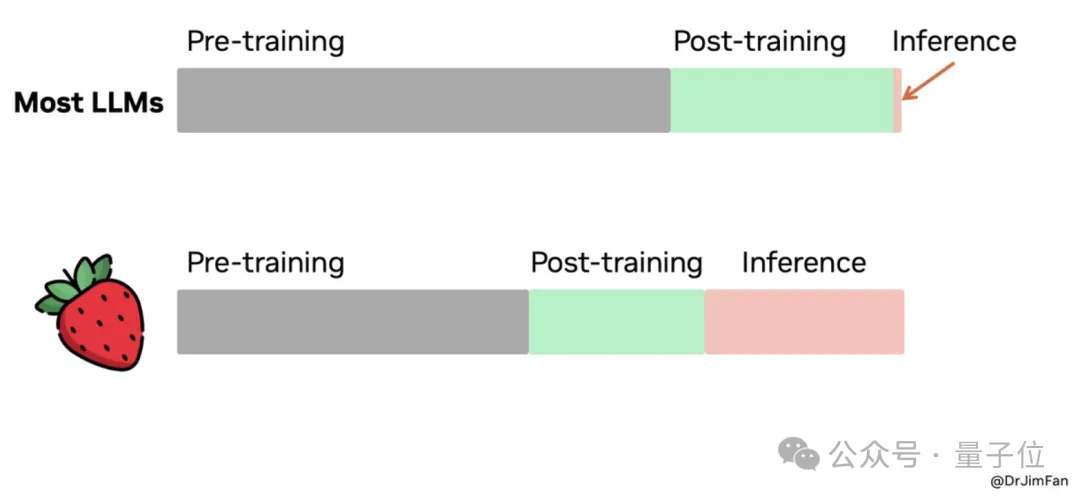

落在vivo身上的困境其實是手機廠商做大模型的普遍難題:現今,多數手機制造商所采用的大模型技術,大多是基于LLaMA 2等基礎模型進行調整改良。由于各廠商在算力硬件資源上普遍受限,尤其是高性能顯卡儲備不足,因此在與專注于大模型研發的專業公司競爭時往往處于下風。對于手機廠商而言,他們可能更多地傾向于直接為用戶提供基于大模型的服務,而非深究底層技術研發。而vivo選擇的自研之路,從這個層面而言,或許是一條極為冒險也值得商榷的道路。

2 小米、榮耀另辟蹊徑

實際上,在2023年 ChatGPT出來之后,一整年,所有科技廠商都在享受著第一波AI流量。但是加載了大模型的手機功能,一開始丟入市場上之后,無論是AI影像處理還是語音助手,都還處于初級階段,應用場景也不夠成熟。這些被市場譽為雞肋玩法和營銷噱頭。

面對這一現實,各廠商在經歷第一輪AI熱度消退后,不得不沉下心來重新審視戰略方向,并逐漸悟出新的發展路徑——即利用大模型深度重構智能手機的核心底層功能。正是這樣的轉變,才催生了一系列更加務實且創新的應用。

與OPPO類似,小米官方最近宣布了兩項引人注目的新功能——「智能擴圖」與「魔法消除Pro」,正式登陸小米相冊AI編輯平臺。這兩項技術預計將在本月覆蓋小米14、小米14Pro以及Redmi K70系列手機,為廣大用戶帶來前所未有的智能相冊編輯體驗。

據知情人士透露,相比兩家的硬剛,小米選擇主打的是基于場景化的大模型應用,其核心在于根據用戶在日常生活中的行為習慣和使用場景(如通過AIoT平臺收集的數據),構建更加智能的服務體系。這也和小米自身獨特的AloT優勢相關。

2023年小米AIOT生態大會上,小米表示,現已成為全球最大的消費級IoT平臺,連接設備數已達6.55億臺,擁有5個及以上小米IoT設備的用戶已達1300萬。例如,在搭載了大模型技術的掃地機器人產品中,它能更準確識別家居環境,了解用戶的日常活動規律,甚至預測用戶的行為模式,如在特定時間可能不在家等,從而實現更高效的智能化服務。

這種數據驅動的智能提升是傳統AI技術所無法比擬的,因為大模型具備推理和學習能力。而在生態方面,小米并不像某些公司那樣僅僅出售小芯片給硬件制造商以實現產品的智能化,而是將自家頭部生態鏈企業緊密整合,形成獨特的生態系統閉環。這意味著小米對其生態系統的掌控力更強,能夠更有效地將各類智能硬件產品和服務統一到自家品牌之下,提供一體化、無縫對接的用戶體驗,相較于單純依賴硬件銷售或簡單生態合作的企業,小米在消費市場上的掌控力和影響力顯然更為深入和全面。而除了OV與小米之外,在手機大模型領域,還有一個不能被忽視的力量便是榮耀。

在過去幾年的穩步前進中,榮耀幾乎每年都能在一眾廝殺中拿下18%左右的市場份額。IDC數據顯示,2023年第四季度和全年,榮耀均位列中國手機市場國產品牌第一。而在這場大模型之戰中,榮耀也體現了清醒的一面。一直以來,數據都是大模型發展的一道鴻溝,對于手機廠商做大模型這件事而言更是如此。作為現代人每天都朝夕相關的個人用品,手機已經成為個人最大的隱私庫。由于用戶隱私保護政策日益嚴格,以及數據安全問題的敏感性,手機廠商直接掌握并利用大規模用戶行為數據進行大模型訓練的能力相對有限。例如,蘋果就一直強調其對用戶隱私保護的重視,通過諸如差分隱私技術等手段,在確保用戶數據不被直接收集的前提下,進行數據分析和機器學習模型優化。

這也就導致華為、vivo等國內手機廠商在開發AI功能時,雖然能獲取一定的用戶使用數據,但這些數據的收集、處理和使用必須嚴格遵守相關法律法規,并在用戶明確知情與同意的前提下進行。因此能夠用于大模型訓練的數據量和維度都受到較大限制。即便擁有一定規模的自有數據,也難以比擬Google、Facebook等互聯網巨頭所擁有的海量且多元化的全球用戶數據資源。手機廠商在構建和優化大模型時,往往需要尋求外部合作。這也是長久以來手機廠商所采取的措施。某供應鏈人士告訴AI科技評論,榮耀目前的做法只做平臺AI,然后對接其余公司垂類AI。

公開資料顯示,區別于應用級AI,平臺級AI能夠作為技術底座全面使能OS。傳統的OS內核主要負責管理硬件資源,而平臺級AI這一“新內核”則負責“管理”與人相關的因子,如個人知識庫、位置與狀態、習慣與畫像等,幫助OS精準識別用戶意圖,高效調度系統服務。榮耀清醒地知道,數據拿不到還不如丟給其他能拿到的廠商去做。自己則選擇做一個需求的分發中臺,這是眾多業內人士眼中目前廠商最有可能成功的模式。不過據內部人士表示,與別的手機廠商不同,脫胎于華為,榮耀從誕生開始便打上了政治交換或利益交換的基因,因此也一直缺少對整個行業里面頭部廠商的控制力。榮耀雖已逐步恢復并強化供應鏈體系,但在對關鍵零部件和技術的掌控力上仍然比較依賴外部。

此前Fomalhaut Technology Solutions拆解榮耀X30手機便發現,該手機中的零部件有相當比例來自美國供應商,其中39%的零部件為美國制造,而國產零部件占比僅為10%。另一方面,長久受華為體系的侵染,榮耀的產品可能還在使用華為原有的技術和專利授權,尤其是在通信技術、操作系統優化等方面。而據行業人士告訴AI科技評論,華為和榮耀的切割可能會在2024年有一個比較徹底的結果。結構上的無奈,對榮耀來說,如果不解決,很可能會成為制約其手機大模型發展的一大掣肘。

3、不只是關乎大模型的戰爭

大模型驅動的時代車輪浩浩蕩蕩駛入「手機領域」,車轍之上,眾多手機廠商面臨的不是做還是不做的難題,而是必須得做,該怎么做出不一樣的抉擇。某OPPO內部人士告訴AI科技評論。像 OPPO、vivo等終端廠商,會有一些 B 端和 G 端的壓力,所以他們必須有showcase ,這個showcase未必需要做得那么好、那么普及,但一定要有一個亮眼的點。

對他們而言,從 0 到 1 比從 1 到 n 更重要。這也折射出手機廠商做大模型的終極邏輯,類似蘋果放棄造車選擇AI,是因為不得不這樣做了。所以一開始邏輯就決定了不會有革命性的變化。大概率會走向同質化情況之下,本質上得看下游的落地情況,包括銷售、客戶服務、能不能接到訂單。此前,便有業內人士指出,相比于各大廠商聲勢浩大的發布會,AI手機在線下門店顯得有些冷清。

在小米、OPPO、vivo和榮耀的門店,雖然會有店員會耐心講解AI功能的橋段,但用戶單純為大模型功能買單的情況并不常見。普通消費者更為看重還是此前智能手機的一些核心賣點,包括功耗、處理速度等等。vivo內部一產品經理也坦言,現階段大模型的賦能還沒有達到可以直接提升銷售額的階段。另一方面,手機作為現代人個人隱私的最大收集站,加載大模型之后,AI手機合規問題也成為了行業內備受關注之處。另一位手機行業內部人士告訴AI科技評論,考慮到國家相關法規,任何一款手機在推向市面前,安全團隊都會對輸入還是輸出內容進行監管。

在加載大模型之后的手機,出現的幻覺問題抑或偏見問題的概率更大,為了保證安全。這也自然地導致用戶體驗會有一部分的犧牲,大模型落地安全與性能之間的平衡落于手機之上變得具體而關鍵。大模型在手機廠商眼中被視為沖高之路的關鍵路徑,并常與“智能”、“助手”等概念緊密相連。

回顧各廠商的戰略布局,搶占高端市場的確是他們長期以來追求的目標。然而,這并不意味著大模型僅局限于高端市場應用。「用大模型占領用戶心智是第一步,后續才能談銷量。」本文作者長期關注一大模型計算與框架、芯片領域動態,歡迎添加作者微信lionceau2046互通有無。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2024-04-03

新火種

2024-04-03