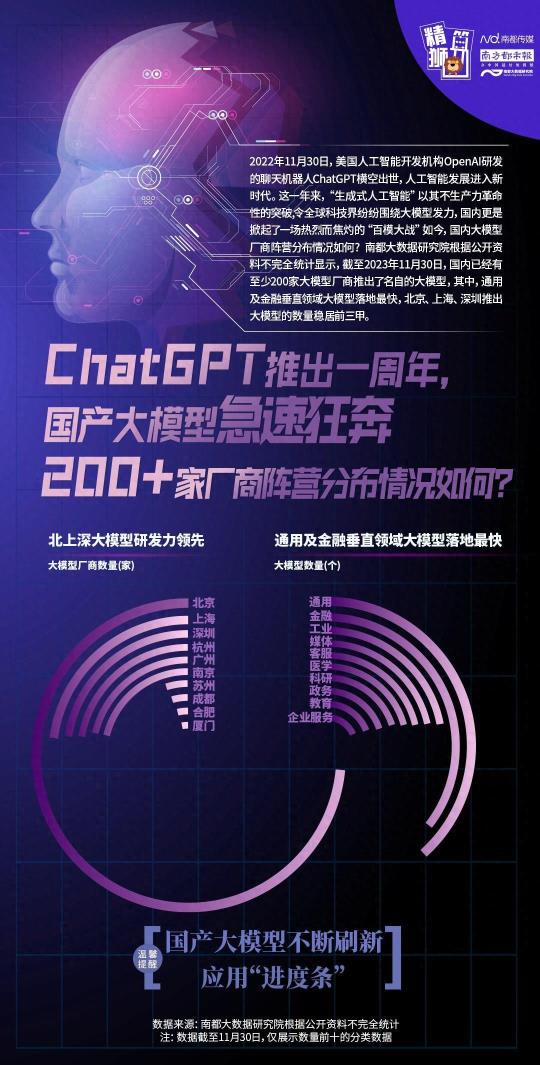

一年超200個國產大模型出世,數看百模大戰競爭格局

2022年11月30日,美國人工智能開發機構OpenAI研發的聊天機器人ChatGPT橫空出世,人工智能發展進入新時代。這一年來,“生成式人工智能”以其對生產力革命性的突破,令全球科技界紛紛圍繞大模型發力,國內更是掀起了一場熱烈而焦灼的“百模大戰”。

如今,國內大模型戰局如何?廠商陣營分布情況如何?南都大數據研究院根據公開資料不完全統計顯示,截至2023年11月30日,國內已經有至少200家大模型廠商推出了各自的大模型,其中,通用及金融垂直領域大模型落地最快,北京、上海、深圳推出大模型的數量穩居前三。

從分布區域來看,北上深三城大模型研發力領先,各有優勢,且均在AI政策扶持方面發力。根據數據統計,北京大模型廠商數量遙遙領先,大約是上海和深圳的三倍。根據IDC《2022-2023中國人工智能計算力發展評估報告》,北京位居2022年中國人工智能城市排行榜首位。今年5月,北京市政府12天內連發3個AI相關文件。上海方面,今年7月,在2023世界人工智能大會閉幕式上,《上海市推動人工智能大模型創新發展的若干措施》公布,并發布了“模”都倡議,成立上海人工智能開源生態產業集群,打造AI“模都”。而深圳也在今年5月發布《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案(2023-2024年)》,同步發布首批“城市+AI”應用場景清單,統籌設立規模1000億元的人工智能基金群,以最充足的算力、最大的政策支持、最優的產業生態、最好的人才環境、最豐富的場景應用,打造國家新一代人工智能創新發展試驗區和國家人工智能創新應用先導區。此外,杭州、廣州也進入大模型廠商數量前五榜單,粵港澳大灣區內城市在前五位中占兩席。

在大模型廠商類型方面,國內互聯網科技公司紛紛入局,包括百度、阿里、騰訊、華為等大廠,科大訊飛、商湯科技、曠視科技等垂直于AI領域的廠商,以及智譜華章、百川智能、達觀數據、等大模型初創企業,還有金融、汽車、教育、智能家居、消費電子等垂直行業企業也基于垂直領域人工智能技術和數據積累等能力,自主研發大模型。市場上也不乏高校、研究機構的身影,約有近四分之一的大模型由高校、研究機構發布,中國科學院下屬多個院所、北京大學、清華大學、復旦大學、浙江大學等高校都發布了自己的大模型,還有一些產學研共建實驗室、研究院所等也是大模型研發的新力量。

大模型在各行各業“落子不斷”,從統計數據來看,除了通用大模型外,在金融行業的落地速度最快,有近15%的大模型都是金融垂直大模型。在消費金融領域,奇富科技、樂信、馬上消費金融、招聯消費金融先后發布了自研大模型;在投資決策領域,螞蟻集團發布了面向消費者的金融智能助理“支小寶2.0”和面向行業專家的金融業務助理“支小助”,恒生電子聚焦投顧咨詢、投資顧問創作、資管與托管產品運營和投研等業務領域,發布了多款光子(LightGPT)系列大模型應用產品。

值得注意的是,國產大模型正在不斷刷新應用“進度條”,目前國內已有超過20個大模型正式通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案,面向社會開放。

出品:南都大數據研究院

數據采集分析:南都研究員 熊潤淼

設計:高爽

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-12-04

新火種

2023-12-04