高科技與強資本的雙向奔赴:AI應用加速落地明年前沿科技走勢揭曉

11月22日訊(記者 劉夢然)近年來,在創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的驅(qū)動下,高水平科技自立自強加快實施,不斷塑造中國式現(xiàn)代化發(fā)展的新動能、新優(yōu)勢。這其中誕生出了一批優(yōu)秀硬科技企業(yè),但同時也給資本市場帶來新的思考:如何引導資源向科創(chuàng)領域集聚,暢通“科技、產(chǎn)業(yè)、金融”之間形成良性循環(huán)?

11月21日,2023年“科技引領·共創(chuàng)未來”科技與資本融合發(fā)展會議在安徽省合肥市成功舉辦。會議由中國科學院控股有限公司(下稱“國科控股”)與中信建投證券股份有限公司(下稱“中信建投證券”)共同主辦。與會嘉賓共話如何推動金融高質(zhì)量發(fā)展與實現(xiàn)高水平科技自立自強,不斷提高科技成果轉化和產(chǎn)業(yè)化水平。

中信建投證券黨委委員、執(zhí)委會委員鄒迎光在會上表示,實現(xiàn)“資本服務科技、資本賦能科技”既是下一階段我國資本市場運作的核心與重點,也是資本市場從業(yè)者的責任和使命。推動科技與資本的融合發(fā)展,需要高科技與強資本的雙向奔赴。

中國科學院控股有限公司董事長楊建華認為,只有著力推動“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”真正實現(xiàn)良性循環(huán),才能更好地促進科技和資本的高度融合,為“卡脖子”問題的解決提供系統(tǒng)方案,更好更快地實現(xiàn)高水平科技自立自強的目標。

金融助力前沿科技成果轉化

在活躍資本市場背景下,資本市場如何更好發(fā)揮對接產(chǎn)業(yè)、資本的“紐帶”作用?

國科控股董事長楊建華在會上表示,國科控股近年來做了一些科技金融服務平臺的搭建的嘗試,得到了各類機構的大力支持。期待更多的機構能夠共同加盟這個平臺,為科創(chuàng)企業(yè)提供更加成熟高效的科技金融服務。

對于金融如何更好地服務科技,他提出三點建議:一是要推動現(xiàn)有的科技金融資源協(xié)同聯(lián)動、優(yōu)化供給,構建多元化激勵式科技金融服務體系;二是要充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資基金在科創(chuàng)投資中的引領作用,推動資本要素向早中期的科技成果轉移轉化項目集聚,要更多聚焦在硬、卡、替領域,加大投資力度和強度,真正提升科技創(chuàng)新的整體效能;三是希望進一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)資本協(xié)助科技創(chuàng)新的作用。

中信建投證券黨委委員、執(zhí)委會委員鄒迎光表示,伴隨著經(jīng)濟復蘇的進程,新老經(jīng)濟的動能切換成為重要特征,以科技創(chuàng)新為導向的眾多優(yōu)秀企業(yè)奮發(fā)圖強,在自主可控和國際領先的道路上取得長足的進步。這將為中國經(jīng)濟的長期健康發(fā)展注入新的活力。

以資本力量賦能科技創(chuàng)新,以科技創(chuàng)新牽引產(chǎn)業(yè)升級,最終的目的是實現(xiàn)推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。在安徽省,產(chǎn)業(yè)與資本已經(jīng)開展融合對接的創(chuàng)新實踐,并在科技成果轉化、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金、創(chuàng)新平臺建設等方面取得了良性循環(huán)。

當前,安徽省正在加快推動金融高質(zhì)量發(fā)展與實現(xiàn)高水平科技自立自強、建設現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系更好結合起來,持續(xù)深化科技、產(chǎn)業(yè)與資本的合作,促進創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合,不斷提高科技成果轉化和產(chǎn)業(yè)化水平。

在實踐方面,安徽省充分發(fā)揮了資本帶動各類生產(chǎn)要素集聚配置的重要紐帶作用,大力推動多層次資本市場建設,通過實施“迎客松行動”計劃、構建“基金叢林”體系,有力賦能了科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。

據(jù)了解,當?shù)卣趫猿植恍赣闷脚_思維、生態(tài)理念推動要素資源整合集聚、互動耦合,大力推進科大硅谷、中國科大科技商學院、羚羊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設,推動科研機構、高校院所、大科學裝置與企業(yè)、資本開展協(xié)同創(chuàng)新,打造科創(chuàng)、產(chǎn)業(yè)與資本融合發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)。

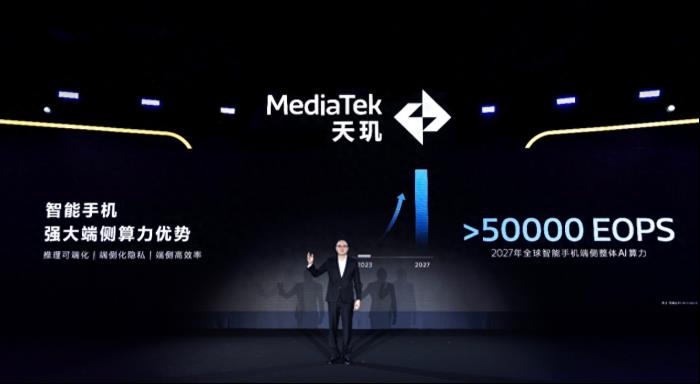

“算力增長空間還看不到天花板”

今年以來,OpenAI發(fā)布的ChatGPT掀起AI浪潮,生成式人工智能迎來跨越式發(fā)展,并由此催生出對大模型和算力的旺盛需求。會上,多位專家學者圍繞信息光電子、算力芯片、數(shù)字經(jīng)濟、認知大模型等前沿領域進行了觀點交流和分享。

對于未來算力的增長空間,中科曙光高級副總裁任京暘認為,總體來看,算力增長空間非常大,目前還看不到“天花板”,因為它是伴隨著人工智能的發(fā)展而發(fā)展的。但也要看到,其中還伴隨著結構性問題,算力包括通用算力、智能算力、新興算力等,從近幾年的趨勢來看,傳統(tǒng)算力的提升空間不會太快,人工智能和人工智能與超算力之間的融合還會有大幅度的成長空間。

寒武紀聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁劉道福認為,最近幾年算力必然會迎來迅速增長。2023年增長最快的是大模型訓練,預計明后年會是大模型推理的爆發(fā)期。大模型時代大家都統(tǒng)一使用了Transformer的結構,算子種類和數(shù)量及變種相比CNN時代大幅減少,國際巨頭的生態(tài)積累會相對減弱,所以給其他廠商帶來了新的機遇。長期來看,雖然新興的企業(yè)仍面臨生態(tài)障礙,但在大模型時代這一問題會慢慢解決。

在應用方面,中國科傳董事長、總經(jīng)理胡華強從AI應用于出版行業(yè)分享了自己的見解。AI大模型與出版業(yè)的融合較快,從出版社的角度來講,出版社一直在努力擁抱技術賦能。從圖書生產(chǎn)、期刊生產(chǎn)向數(shù)據(jù)生產(chǎn)轉變,數(shù)據(jù)生產(chǎn)的基礎實際是與技術的結合,從而產(chǎn)生不同的應用場景、產(chǎn)品形態(tài)。他認為,這種發(fā)展是革命性的,對整個出版行業(yè)的發(fā)展會起到非常重要的作用。同時,胡華強指出,整個出版業(yè)與AI的結合正處于摸索階段,國內(nèi)出版社正在努力追趕。

龍芯中科董事會秘書、總裁助理李曉鈺認為,未來算力在應用上更重要的是平臺化,現(xiàn)在很多企業(yè)都在做大模型,如何建設好大模型生態(tài)的平臺,擴大生態(tài)環(huán)境,將這些大模型統(tǒng)一到一個計算平臺上,是未來需要處理的課題。此外,AI的應用需要落地在真正促進社會生產(chǎn)力提升的領域,以實推虛,以虛促實,虛實結合,才能真正解決問題、解決真問題。

中國科學院院士、現(xiàn)任雄安創(chuàng)新研究院院長祝寧華認為,從投資的角度,未來有兩個領域值得關注,一方面是芯片及其封裝技術,芯片和封裝技術能夠解決“卡脖子”問題,批量生產(chǎn),享受優(yōu)惠政策,獲取利潤,其面臨的風險是技術進步快,研發(fā)周期長,盈利窗口期小,產(chǎn)業(yè)鏈長,單一產(chǎn)品難持續(xù)發(fā)展,同時,中低端產(chǎn)品技術已經(jīng)突破,中國市場巨大,但產(chǎn)能不足;另一方面是研發(fā)平臺和系統(tǒng)集成。由于市場規(guī)模小、芯片品種多、批量小,基于研發(fā)生產(chǎn)平臺與用戶捆綁研發(fā),能夠?qū)崿F(xiàn)需求與應用匹配。

國產(chǎn)算力發(fā)展正當時,但算力與芯片面臨的問題與挑戰(zhàn)也不容忽視。高性能處理器和計算機系統(tǒng)專家、中國科學院計算技術研究所主任研究員、博士生導師唐志敏指出,國內(nèi)算力存在優(yōu)化不足,軟件并行度不夠,負載分配不均勻,內(nèi)存帶寬存在瓶頸等各種問題。對此,他建議打破硬件和軟件之間的隔閡,進一步提升全棧優(yōu)化,提高實際應用軟件的運行效率。

社會各界對于AI涉及的“技術和安全”這一問題同樣頗為關注。中科星圖副董事長、總經(jīng)理邵宗有認為,這是人工智能的發(fā)展和人類對這種發(fā)展掌控力之間的賽跑。技術與安全的平衡需要更加強大的算力和研發(fā)的團隊,隨著算力的規(guī)范、算力的進一步增強以及算法進一步的精細化,這些問題能夠控制在一定范圍之內(nèi),同時,新一代人工智能技術具有較強的泛化能力,新一代人工智能技術會隨著算法精度提升增添更多豐富的應用場景,新一代人工智能技術的應用具有更加廣闊的市場空間。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內(nèi)容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調(diào)查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產(chǎn)生的任何金錢損失負任何責任。

財聯(lián)社記者劉夢然

2023-11-23

財聯(lián)社記者劉夢然

2023-11-23