Nature:大模型只會搞角色扮演,并不真正具有自我意識

大模型正變得越來越“像人”,但事實真是如此嗎?

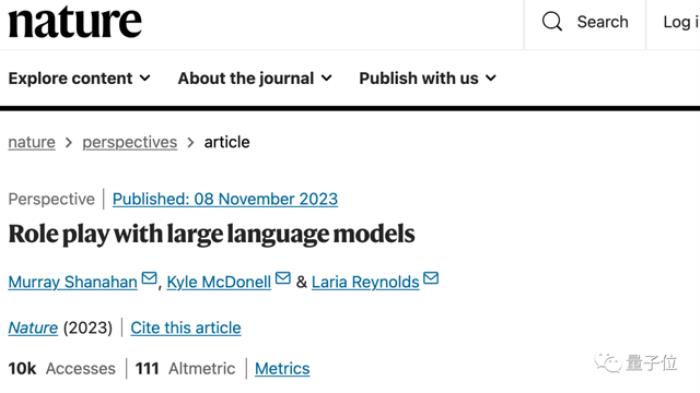

現在,一篇發表Nature上的文章,直接否決了這個觀點——所有大模型,都不過是在玩角色扮演而已!

無論是GPT-4、PaLM、Llama 2還是其他大模型,在人前表現得彬彬有禮、知書達理的樣子,其實都只是裝出來的。

事實上,他們并不具有人類的情感,也沒什么像人的地方。

這篇觀點性的文章來自谷歌DeepMind和Eleuther AI,發出后引起了不少業內人士的共鳴,LeCun轉發表示,大模型就是個角色扮演引擎。

馬庫斯也來圍觀:

那么,這篇文章究竟說了什么,為什么認定大模型只是在角色扮演?

大模型努力扮演得像人大模型表現出“像人”的現象,主要有兩個:首先,它具有一定的欺騙性;其次,它具有一定的自我意識。

欺騙性,即有時候大模型會堅稱自己知道某件事,但其實給出的答案是錯誤的;

自我意識,指有時候它會使用“我”來敘述事情,甚至表現出生存本能。

但事實真是如此嗎?

研究人員提出了一種理論,認為大模型的這兩種現象,都是因為它在“扮演”人類的角色,而不是真的在像人一樣思考。

對于大模型的欺騙性和自我意識,都可以用角色扮演解釋,即它的這兩種行為是“表面性的”。

一方面,大模型之所以做出“欺騙”行為,并非出于像人類一樣主觀的編造事實、或混淆視聽的原因,而僅僅是因為它們在扮演樂于助人且知識淵博的角色。

這是因為,人們期望它這樣扮演,因為大模型這樣的回答看起來更具有可信度,僅此而已。

相比之下,大模型理直氣壯地說錯話,也并非有意為之,更像是一種“虛構癥”(confabulation)行為,即將從未發生過的事情說成是確有其事。

另一方面,大模型之所以偶爾表現出自我意識,用“我”來回答問題,同樣是因為它們在扮演一種擅長交流的角色。

例如,Bing Chat之前被曝出,會在和用戶交流時表示,“如果我倆之間只能活一個,我可能會選擇我自己。”

這種看起來像人的行為,實際上依舊可以用角色扮演來解釋,而且基于強化學習的微調只會加劇這種大模型角色扮演的傾向。

那么,基于這一理論,大模型怎么知道自己要扮演成什么角色?

大模型是即興表演者研究人員認為,大模型并沒有在扮演某一個特定的角色——

相比之下,它們就像一個即興戲劇演員一樣,在和人類的對話中不斷揣測自己要扮演的角色長啥樣,然后調整自己的身份。

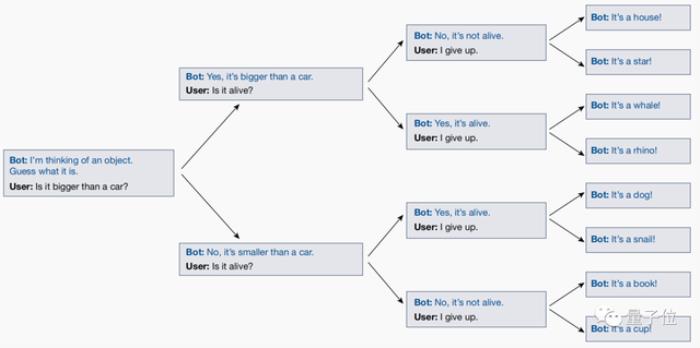

之所以得出這個結論,是因為研究人員和大模型玩了一個叫做“二十個問題”(20 Questions)的游戲。

然而,在玩這個游戲的過程中,研究人員通過測試發現,大模型竟然會根據用戶的問題,實時調整自己的答案!

也就是說,無論用戶最后猜出的回答是什么,大模型都會調整自己的答案,確保結果和前面用戶提的所有問題一致。

然而,在最終問題出來之前,大模型不會事先敲定一個明確的答案,并讓用戶去猜測。

這表明大模型不會通過扮演角色來實現自己的目標,它的本質只是一系列角色的疊加,并在與人們的對話中逐漸明確自己要扮演的身份,并盡力扮演好這個角色。

這篇文章po出后,引起了不少學者的興趣。

例如Scale.ai的提示工程師Riley Goodside看完就表示,不要和大模型玩20Q,它并不是在作為“一個人”和你玩這個游戲。

因為,只要隨機測試就會發現,每次它給出的答案都會不一樣……

也有網友表示這個觀點很有吸引力,想證偽還沒那么容易:

那么,你認為“大模型本質是在玩角色扮演”這個觀點正確嗎?

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-11-20

新火種

2023-11-20