礦山應急救援背后的“中國煤科”:人才隊伍、科創實力與央企擔當

礦山安全生產事關人民群眾生命財產安全,事關經濟發展和社會大局穩定,是安全生產的重中之重。

礦山安全生產的實現,離不開各級有關部門、礦山企業和科技企業的共同努力。作為我國煤炭工業科技創新的國家隊和排頭兵,中國煤炭科工集團有限公司(下稱“中國煤科”)先后設計了全國80%以上的礦井,原創了80%以上煤礦在用先進技術裝備,制定了85%以上的煤炭國家行業標準,完成了95%以上的礦用產品檢測檢驗,為引領煤炭科技進步作出了“央企示范”,對推動礦山安全生產的實現作出了重要貢獻。

“LST-30/120DM-CCTEG-1”型超寬帶雷達生命探測儀。本文圖均來自中國煤科

近期,一款由中國煤科應急科學研究院自主研發的“LST-30/120DM-CCTEG-1”型超寬帶雷達生命探測儀進行實地測試,結果顯示各項測試指標均滿足實戰要求。

澎湃新聞(www.thepaper.cn)了解到,這款探測儀的信號可穿透磚墻、混凝土、土壤等非金屬介質,能夠在30米的距離內探測到幸存者的呼吸、心跳等生命信號,給出生命體的距離信息,并具備厘米級的分辨率。它將為消防、地震、礦山等救援工作提供強有力的支持。

除了提供可靠智能化裝備以及在技術創新上的不斷突破,針對我國煤礦災害類別,中國煤科還構建了專業的應急救援研發體系和頂級人才隊伍。其下屬應急科學研究院、煤科院、西安研究院、重慶研究院和沈陽研究院等單位在煤礦事故分析鑒定、科技人才培養、礦山隱蔽致災因素普查治理等方面開展了大量工作,應急救援水平持續提升。

此外,中國煤科還主持、參與編制多項國家應急救援規劃、規程和標準,多次參與煤礦重大事故救援并發揮重要作用,承擔起公益類中央企業的社會責任。

專家智囊團為救援“掌舵”

公開報道顯示,近二十年間,國內煤礦安全治理水平已得到很大提升。不過,對中國來說,礦難治理仍然是國家治理的重要任務。國家礦山安全監察局副局長張昕去年3月曾表示,礦山安全生產形勢依然嚴峻復雜。

今年58歲的南生輝已在礦山水害防治第一線堅守了37年,他是中國煤科西安研究院一級首席專家。自2000年以來,在他先后參加的10次煤礦水害搶險救援和事故調查中,34名被困人員被成功解救。

南生輝向澎湃新聞解釋,礦山地質災害類型多樣,引發因素眾多,若以屬性來進行分類,可以分為瓦斯爆炸、水災、火災、沖擊地壓、塌方、滑坡或者泥石流、尾礦壩共7種。“不同類型的礦山地質災害有著不同的形成機制與表現形式”,南生輝介紹說,中國煤科下設的各個研究院都有不同的專業側重,他所在的西安研究院“主攻”水害,重慶研究院、沈陽研究院則“主攻”瓦斯,而開采研究院與煤科院“主攻”沖擊地壓。

中國煤科專家正在煤礦事故現場討論救援方案。

在南生輝看來,礦山事故現場瞬息萬變,是一場場與時間賽跑的較量。他介紹,每個入井作業的人員都會配備隨身攜帶的定位儀,這樣一來,礦山調度室可以通過定位系統,掌握入井人數以及其所在的活動位置范圍。但礦難一旦發生,原有的通信、電力、通風、排水等系統都會損壞,與此同時,人員定位系統將同步失靈。這也是災難發生后,難以判定被困人員的具體所在位置的重要原因。

“災害是動態的,是在演變的,我們必須隨機應變,制定出針對性的措施。”南生輝表示,在救援過程中,專家團隊的職責所在是需要根據災難的性質,結合實際情況,來分析研判災害的發生原因,并推測下一步的演化趨勢以制定下一步的救援方向。

2019年的一次救援經歷令南生輝印象深刻。當年12月14日15時26分,位于四川宜賓珙縣的川煤集團杉木樹煤礦發生了透水事故。他在內的4名中國煤科專家接到指派命令后,連夜趕赴現場。當時,因礦井透水發生比較突然,且水量較大,透水地點造成了大量井下巷道被淹沒,導致被困人員無法撤離。

在南生輝趕到時,救援隊伍其實已與被困人員通過管道取得聯系。“明明知道人員就在那里,但由于整個排水系統已經損壞,而排水系統恢復需要時間,導致外圍的水壓一直在升,來不及排水,水越積越多,導致救援隊伍無法下井救人。”專家組研判后認為,盡管當時的水位已高過被困人員的最高點,但幸運的是,當時壓縮空氣中的氣壓與外圍的水壓達到了短暫的平衡,形勢緊急,必須加快排水。

更大型的水泵運到現場后投入使用,水位也隨之開始下降。在水位下降到一定高度后,又抽排瓦斯,形勢慢慢開朗.....據央視新聞報道,12月18日近8時,13名被困地下313米的礦工,在88個小時的緊張救援后,全部生還,創造了我國煤礦水災事故搶險救援的又一奇跡。

澎湃新聞了解到,此次救援案例被列入2019年全國應急救援和安全生產十大典型案例。中國煤科專家提出的“壓風自救系統+防止抽水瓦斯涌出傷害措施”為現場救援指揮提供了決策依據。

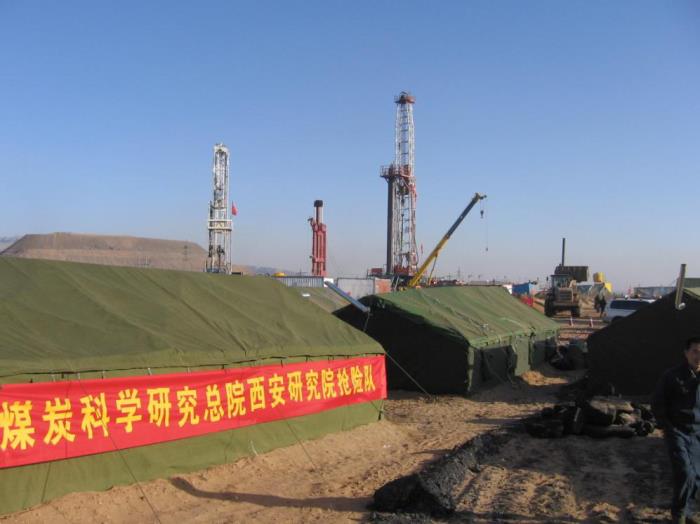

中國煤科在煤礦搶險堵水現場。

作為政府監管部門的技術支撐單位,中國煤科的專家參與了我國大部分的重大煤礦災害救援和調查工作。據中國煤科相關負責人介紹,近十年來,中國煤科累計參加煤礦水災事故應急救援55次,煤礦火災、瓦斯、沖擊地壓等事故應急救援近20次,派出的應急救援裝備和專家在整個救援過程中發揮了重要作用,也為煤礦應急救援作出了巨大貢獻。

科技創新賦能,建設智慧救援

除了“智囊團”助力,應急裝備也是救援中的“重要一環”。尤其是礦山災害復雜多變,對于智能化的科技設備要求更高。在礦山水害防治第一線耕耘了近40年之久的南生輝看來,科技創新賦予了應急救援更多可能。

肩負著引領煤炭科技進步的光榮使命的中國煤科,經多年努力,目前已擁有涵蓋煤炭行業全專業領域的科技創新體系,在此支撐下,由中國煤科研制出一系列成套技術與裝備,這些裝備在一次次的災害救援事故處置中,隨著救援力量奔赴現場,投入搶險救援,在各種救援場景中發揮了重要作用。

例如,在應急救援個體防護方面,中國煤科重慶研究院研發的ZS45智能型自動蘇生器解決了在災區有毒有害氣體環境下,對失去自主呼吸傷病人員進行緊急救治的世界性難題。

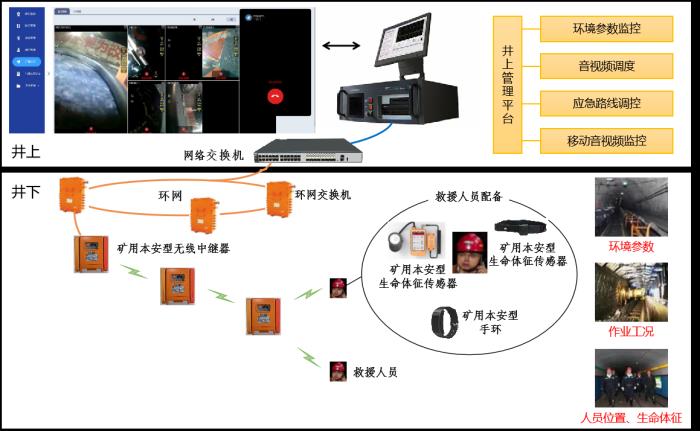

中國煤科煤科院研制出的KJ30礦用救災無線通信系統。

在應急通信與救援信息化方面,中國煤科煤科院研制出的KJ30礦用救災無線通信系統,是井下人員的日常標配設備。在事故發生時,臨時搭建起應急通信線路,可以實現接入應急救援決策平臺,現場音視頻、環境參數、救護隊員生命體征等信息將被傳輸至后臺指揮中心。目前已在40個國家礦山應急救援區域隊和多個礦業公司救護隊得到應用。

在應急救援機器人研發方面,中國煤科沈陽研究院研制出了便攜式礦用本安型災區偵測、防爆型井下有毒有害氣體取證分析兩類機器人,可實現人工遠程操作,能夠代替救援人員進入危險區域。另外,該單位還正在開展大功率本安電源、井下定位導航、路徑規劃和避障等共性關鍵技術開發。

事實上,煤礦安全治理水平的提升不僅僅體現在救援技術上。中國工程院院士,煤炭開采技術裝備與智能礦山工程專家王國法曾公開表示,智能化無人開采是煤炭工業高質量發展的核心技術支撐。

今年年初,國產科幻片《流浪地球2》熱映,片中層出不窮的“硬科技”讓觀眾稱奇。影片中憨態可掬的智能機器狗“笨笨”可以隨著主角上天下海,而在現實生活中,其實早有它的影子。

中國煤科沈陽研究院研發的“探索者”巡檢機器狗。

2021年9月,中國煤科沈陽研究院突破了“卡脖子”技術難題,成功研發出“探索者”巡檢機器狗。作為全球首臺搭載鴻蒙系統的煤礦四足巡檢機器人,采用仿生四足驅動方式,可承擔25公斤負載。目前,該款機器人已在煤礦變電所、水泵房等環境廣泛應用,大幅度減輕了人員的工作強度。

而電影中的“重型運載車”,中國煤科也有“同款”。中國煤科沈陽研究院率先自主研發出的“露天礦智能卡車調度系統”擁有國內先進的網絡通訊技術和強大的信息處理能力。歷經20年的研發,在自動化、信息化的基礎上,結合礦山三維空間信息、大數據、人工智能及數字孿生等技術實現對卡車運行狀態的跟蹤與顯示、優化調度卡車運行、及時準確地掌握當前生產情況,提高了礦山管理水平。

攻克一系列行業重大關鍵核心技術難題,將重大裝備國產化,是中國煤科在科技創新道路上不斷探索的生動縮影。

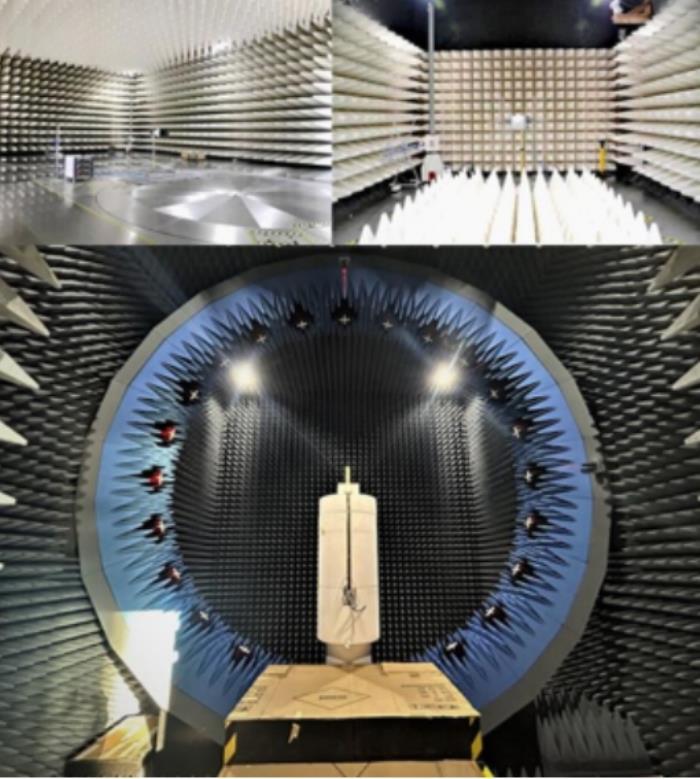

中國煤科煤科院取得Intertek最高等級實驗室認證。

據中國煤科官網的數據顯示,中國煤科擁有省部級以上科研條件平臺144個,其中全國重點實驗室(國家重點實驗室)3個、國家工程研究中心(國家工程實驗室)4個、國家工程技術研究中心1個、國家認定企業技術中心4個。

作為我國煤炭行業和安全生產領域科研實驗和檢測檢驗平臺資源集聚高地,一批批重大科研成果相繼涌現。

中國煤科從無到有系統建立了包括防災致災機理、監測預警、防范治理、應急救援等在內的煤礦安全理論技術裝備體系。立足礦山安全生產領域,聚焦煤礦智能化“卡脖子”和高端引領技術,突破地質保障、智能掘進、智能開采、智能洗選、煤礦機器人、井下5G等領域核心技術裝備,在全國率先開展巖層移動及控制理論研究,率先提出并建成全國首個煤礦智能化采煤工作面,累計取得9000余項科技成果,主導了煤炭行業歷次技術革命,為我國煤炭行業安全發展作出了重要貢獻。

應急救援水平持續提升

南生輝認為,日益完善的安全管理體系是礦山應急救援能力逐步提升的另一個重要原因。

“從我工作的經歷看,近年來,相關部門加強了對礦井水害應急救援的管理和監督,建立了更加完善的體制機制。一些地區成立了專門的應急救援指揮部,負責統一指揮、協調各方力量進行救援行動。同時,相關法律法規也得到了進一步修訂,加強了對礦山安全的監管和處罰力度。”南生輝說。

國家礦山安全監察局發布《關于加強煤礦隱蔽致災因素普查治理工作的通知》。

2022年11月,國家礦山安全監察局發布《關于加強煤礦隱蔽致災因素普查治理工作的通知》,對隱蔽致災因素普查工作進行了進一步明確。通知指出,各級煤礦安全監管監察部門在現場執法檢查過程中,要敢于動真碰硬,凡發現煤礦企業未按時完成隱蔽致災因素普查治理的,要責令其限期整改。

“隱蔽致災因素普查工作十分重要”,南生輝進一步解釋,“之所以會發生這些災害,主要是對已有的隱患沒有進行查清與探明,造成了后來的災害。”他表示,通過普查,礦區可以掌握未來可能會面臨的地質災害的種類,經過超前治理,能達到消除隱患的目的,以確保往后的安全生產。

9月初,《關于進一步加強礦山安全生產工作的意見》正式發布。國家礦山安全監察局副局長張昕介紹,《意見》圍繞“事前預防轉型”提出了一系列措施,包括堅持關口前移、源頭管控,動態管理、超前治理,及時預警、迅速處置,把風險化解在隱患前、把隱患消除在事故前。

水災事故成因診斷分析系統。

南生輝表示,當前,越來越多的礦山企業開始重視超前治理、區域治理、源頭治理工作,而中國煤科的相關專家也會在日常工作之外,受邀到礦山做普查,揪隱患,解決現有問題。

澎湃新聞了解到,“煤科智慧”還在推動礦山災害事故應急救援的標準化和規范化中發揮著作用。中國煤科參與編制了《煤炭工業應急救援領域中長期科技發展戰略》《煤礦安全規程》《礦山救護規程》《煤礦用自救器》《煤礦用化學氧自救器》《隔絕式壓縮氧氣自救器》等多項規劃、規程和標準,為煤礦安全生產應急決策獻計獻策。

“求實、創新、奮斗、超越”,這是中國煤科一直秉承的企業精神,同時也是對自身發展的“鞭策”。站在新征程上,這支“國家隊”將持續堅守責任和使命,向著建設具有全球競爭力的世界一流科技創新型企業闊步向前。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-11-17

新火種

2023-11-17