先行者|“張江十日”系列報道:高質量孵化器是怎樣煉成的

【編者按】自1992年起,從“張江高科技園區(qū)”到今天的“張江科學城”,從規(guī)劃面積17平方公里,到如今的220平方公里,這片曾是農田與村莊的土地,已然成為“上海創(chuàng)新”的一面旗幟,“中國創(chuàng)新”的一個品牌。

九月,澎湃科技派出一路記者,駐扎張江科學城,歷經十天的深入調查和采訪,試圖幫助公眾厘清張江矚目成績單背后的底層邏輯:過去30年,張江做了什么?做對了什么?作為中國科技創(chuàng)新的“先行者”,又將在未來的國家戰(zhàn)略中擔當什么角色?

我們調研發(fā)現,“創(chuàng)新”是張江的底色。這是一種系統(tǒng)性、全生態(tài)的創(chuàng)新:人才政策、營商環(huán)境、審批制度、孵化服務、基礎研究以及應用轉化、產城融合……張江已是一座位于上海東南腹地,有著代表中國最強科技實力的產業(yè)集群,也有商場、學校、醫(yī)院、體育場、博物館的煙火之城。

張江十日,澎湃科技帶你“看見”。

張江第五日。

這一天,澎湃科技記者走訪巢生上海創(chuàng)新實驗室,了解其如何服務初創(chuàng)公司,并與張江創(chuàng)業(yè)工坊@納賢800孵化器孵化的企業(yè)——伯鐳科技的創(chuàng)始人胡心怡認真地聊了聊,得以知曉一家公司從初創(chuàng)只有10人發(fā)展到眼下80人的規(guī)模,這一路的披荊斬棘。張江科創(chuàng)服務中心,是企業(yè)成長路上的陪伴者,也是張江孵化器網絡的建設者。

1995年,張江科學城誕生了首個孵化器。近30年過去,如今各類孵化載體已有150家,專業(yè)服務人員1000余人,孵化總面積100余萬平米,在孵企業(yè)或項目3000余個。

孵化器結合區(qū)域產業(yè),既能從產業(yè)中汲取資源和養(yǎng)分,也能反哺產業(yè)的發(fā)展。以生物醫(yī)藥創(chuàng)新孵化為例,張江藥谷孵化510多個創(chuàng)新企業(yè),成功畢業(yè)450多家,其中上市15家,估值10億元以上項目超50家。

創(chuàng)業(yè)企業(yè)總是需要低成本的辦公空間、周到的創(chuàng)業(yè)輔導、全方位的資金扶持、高層次人才的引進、充分的行業(yè)機遇。在張江科學城這片科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的“熱帶雨林”中,這些服務和機遇如何直達企業(yè)?硬核化、融通化、國際化、服務全面化這些獨具特色的創(chuàng)新孵化生態(tài)是如何建成的?

小到工位大到辦公樓,拎包入駐辦公做實驗

在上海張江,為了節(jié)約設備投入成本和研發(fā)時間,一家初創(chuàng)生物醫(yī)藥企業(yè)拎包入駐在孵化器“巢生上海創(chuàng)新實驗室”里,攻關前期關鍵實驗,團隊起家時僅僅五六人,如今成長到20多人。像這樣的初創(chuàng)項目在占地約2000平方米的巢生實驗室里已入駐了15個,涵蓋動物保健、人工智能輔助計算蛋白質結構、細胞與基因治療等領域。

成立于2017年的巢生在中國、美國和新加坡覆蓋了國際化創(chuàng)新企業(yè)孵化系統(tǒng),去年在上海張江設立了其全球第五個實驗室,聚焦從0到1孵化創(chuàng)新的生物技術項目。孵化器為初創(chuàng)項目提供辦公空間和實驗平臺,這些項目起家時一個團隊往往3-5人,只需一個小小的辦公室,巢生的中后臺團隊為這些初創(chuàng)小團隊提供財務、法務等支持。實驗平臺讓企業(yè)真刀真槍地做實驗。孵化器建有共享實驗室平臺、細胞培養(yǎng)實驗室、分子生物學實驗室等配套設施。巢生實驗室上海執(zhí)行總裁代英欣表示,初創(chuàng)團隊高效準確完成早期概念驗證非常關鍵,實驗室提供符合生物安全標準的實驗環(huán)境和設備,創(chuàng)業(yè)團隊拎包進來就可以用到好設備做實驗。

上海張江。圖片來源:上海科創(chuàng)辦

另一頭,土生土長的張江無人駕駛礦車企業(yè)上海伯鐳智能科技有限公司(下稱“伯鐳科技”)也在針對露天礦山智能化解決方案緊鑼密鼓地研發(fā)測試、優(yōu)化系統(tǒng)。2022年,伯鐳科技實現“十礦百車”,10個礦山超過100臺礦車搭載伯鐳科技的自動駕駛系統(tǒng),創(chuàng)始人胡心怡計劃讓張江的無人駕駛礦車走向世界。

出生于浙江衢州的胡心怡從小跟著父親出去采訪,聽企業(yè)家講故事。2003年考入上海交通大學機械自動化專業(yè)后開始和機器人打交道,一進大學就想著未來要創(chuàng)業(yè)。畢業(yè)后的他在博世、丹納赫等世界500強公司任職高管,積累了產品研發(fā)規(guī)劃經驗、市場經驗和戰(zhàn)略視角,到2015年“拉了上海交大搞機器人的一幫人”,在上海張江注冊成立伯鐳科技。

不同于眼下80多人的團隊,伯鐳科技起家時只有10人,入駐在張江納賢路800號的張江創(chuàng)業(yè)工坊@納賢800孵化器。“納賢800”,用胡心怡的話來說就是“廣納賢才”,“那里環(huán)境好,適合工作,很能激發(fā)創(chuàng)意,孵化器也為創(chuàng)業(yè)公司減租。小到一個工位,大到一幢辦公樓,不同規(guī)模的企業(yè)都能在這里找到合適的辦公空間。”

伯鐳科技開發(fā)的無駕駛室換電礦卡“電牛eBull”配備422kWh大容量電池,補能僅需5分鐘,正向設計的無駕駛室車頭實現礦區(qū)生產本質安全,根據測算,每臺伯鐳電牛每年至少為業(yè)主節(jié)省20萬元人力成本和30萬元能耗成本。但一臺沒有駕駛室的自動駕駛車在前期研發(fā)時要如何試驗和調度?胡心怡說,上海張江建立了機器人示范項目,園區(qū)內優(yōu)先應用張江創(chuàng)業(yè)公司的創(chuàng)新產品,這為“電牛”模型調試提供了場景,讓創(chuàng)業(yè)企業(yè)有更多機會驗證前沿技術。

犁地般發(fā)現好企業(yè),為項目匹配人才和資金

除了低成本享受辦公和實驗空間,孵化器也為創(chuàng)業(yè)企業(yè)對接資金、人才、產業(yè)上下游等各類資源,提供全面的孵化服務。

巢生實驗室根據區(qū)域業(yè)態(tài)和產業(yè)定位招募項目,形成上下游生態(tài)圈,學術分享和社群交流等活動增加企業(yè)聯動、促成業(yè)務合作。代英欣期望10分鐘的車程范圍內,創(chuàng)業(yè)企業(yè)就能連接到上游科學服務商、客戶、投資人、戰(zhàn)略合作方等關鍵資源。在初創(chuàng)項目的0-1階段,孵化器有時需要幫助項目搭建團隊。代英欣說,初創(chuàng)企業(yè)招人難,巢生團隊定期和企業(yè)CEO溝通人才招聘需求,依托自有資源幫助企業(yè)匹配合適的生物醫(yī)藥人才,甚至為項目匹配CEO。小公司成長為稍大的企業(yè)時,孵化器為其對接產業(yè)資源,“大藥企希望每年能擴充新的管線(即處在研發(fā)過程中的產品線),我們每個季度都會和他們聊一聊初創(chuàng)項目有意思的管線,推動雙方合作。”

在張江,大中小企業(yè)圍繞創(chuàng)新研發(fā)、市場開拓等方面開展融通化合作,強生、西門子、微軟等45家大企業(yè)設立開放式創(chuàng)新中心,52家大企業(yè)+75家孵化器共同組成“張江大中小企業(yè)融通發(fā)展聯盟”,逐步形成獨具張江特色的“熱帶雨林式”的融通化創(chuàng)新生態(tài)。

得益于大中小企業(yè)的牽手,伯鐳科技與瑞典貨車及巴士制造廠商斯堪尼亞合作,開發(fā)自主剎車、防碰撞、疲勞監(jiān)控等輔助駕駛技術,形成了防碰撞模塊和監(jiān)控系統(tǒng)等合作成果,“他們是需求方,我們是技術落地方。”胡心怡說,這些合作成果后來也被引入到礦山場景中。

“小企業(yè)敲開大企業(yè)的門很難,大企業(yè)判斷小企業(yè)有無孵化價值的成本很高,所以張江的孵化器起到鏈接、轉化、催化作用,大小企業(yè)精準匹配,資源合理嫁接。”張江科創(chuàng)服務中心李云表示,這種融通合作幫助大企業(yè)找到創(chuàng)新技術,小企業(yè)也找到了技術水平快速提升、項目商業(yè)化國際化進程加速的通道。

張江895創(chuàng)業(yè)營是一個集聚硬核產業(yè)優(yōu)質初創(chuàng)項目的創(chuàng)業(yè)服務平臺。圖片來源:上海科創(chuàng)辦

除了低成本的辦公空間、周到的創(chuàng)業(yè)輔導、高層次人才的引進,初創(chuàng)企業(yè)往往需要全方位的資金扶持,尤其是科技型初創(chuàng)企業(yè)對資金的需求量大,因此孵化器和政府機構要幫助對接銀行、投資機構,提供全鏈條的金融服務。張江95平方公里以內,有28家銀行網點、7家科技支行,“這些銀行就像犁地一樣一遍又一遍地翻張江的好企業(yè),一家企業(yè)只要稍微有點苗頭,銀行就會主動上門,積極跟進,為它配置資源。”張江科創(chuàng)服務中心吳燕說。

張江895創(chuàng)業(yè)營是一個集聚硬核產業(yè)優(yōu)質初創(chuàng)項目的創(chuàng)業(yè)服務平臺,為初創(chuàng)企業(yè)提供展示的舞臺,也為優(yōu)質企業(yè)匹配投資人。伯鐳科技參加張江895創(chuàng)業(yè)營的路演時就遇到了公司Pre-A輪融資的投資方,2019年順利在張江完成數千萬元人民幣Pre-A輪融資。而張江895創(chuàng)業(yè)營的背后是895孵化器。這個成立于2015年的孵化器已累計孵化企業(yè)約1400家,獲評國家級科技企業(yè)孵化器A級。895孵化器通過打造“平臺+基地+基金”的模式,以895創(chuàng)新基地、895創(chuàng)業(yè)營、895基金為抓手,孵化投資雙向聯動,精準鏈接產業(yè)資源。

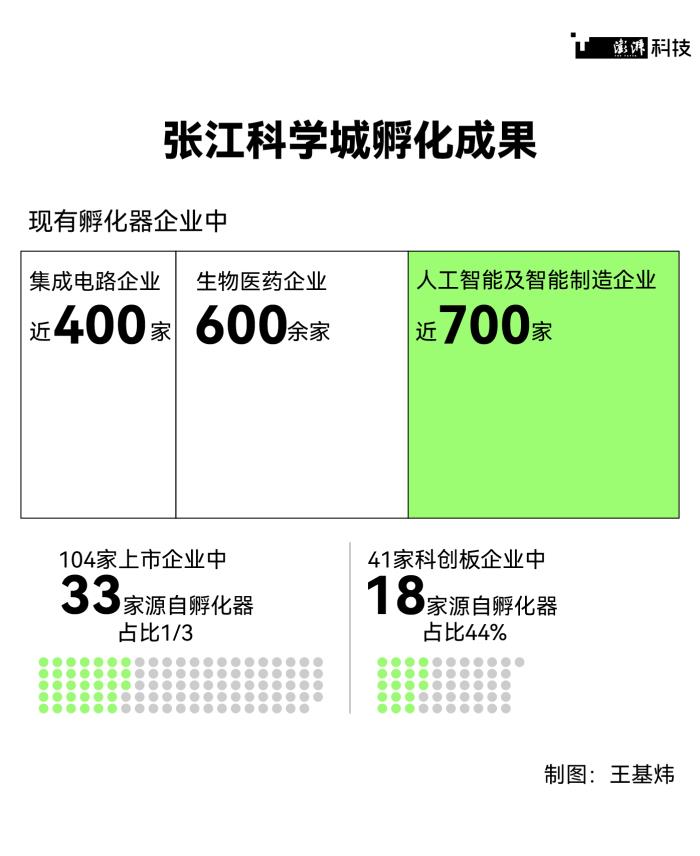

往前一步遇合作伙伴,往前兩步資本關注

在張江,較少見到大學生創(chuàng)業(yè)。這里的創(chuàng)業(yè)企業(yè)起點高,創(chuàng)始人多是大廠離職高管、科研院所離職人員、海外高層次人才。企業(yè)厚植在張江的產業(yè)生態(tài)里,借助產業(yè)集聚的優(yōu)勢快速成長,耐住寂寞潛心耕耘,研發(fā)顛覆性的硬科技核心技術,一旦成功研發(fā),就會產生爆發(fā)式的增長。截至目前,張江科學城現有孵化器企業(yè)中,集成電路企業(yè)近400家,生物醫(yī)藥600余家,人工智能及智能制造企業(yè)近700家。

“很多企業(yè)為什么要來張江?張江的商務成本是比較高的,但有一個東西成本特別低:捕捉機遇的成本特別低。在張江很容易碰到投資人,碰到產業(yè)上下游的合作伙伴,碰到志同道合的高層次人才。往前走一步就可能碰到合作伙伴,往前走兩步資本就關注到了。”這是張江科創(chuàng)服務中心張燕萍多年來的深刻體會。

成立于2015年的模擬和嵌入式芯片設計企業(yè)上海南芯半導體科技股份有限公司(南芯科技,688484)歷經8年打磨,今年在科創(chuàng)板上市。它曾獲得上海集成電路產業(yè)基金、中芯聚源、紅杉資本、OPPO、小米、VIVO等資本加持,也在浦東張江實現了研發(fā)-銷售-采購閉環(huán)的半導體產業(yè)生態(tài),重點客戶如小米、OPPO、VIVO,重點供應商如中芯國際、華虹,均是浦東企業(yè)。

“上海發(fā)展硬科技,張江是一張名片。”胡心怡在大學里就開始留意張江。他的同學和朋友中,有在張江創(chuàng)辦醫(yī)療機器人企業(yè)的,也有創(chuàng)辦實驗室物聯網企業(yè)的,他的自動駕駛礦車同行也在張江落地了辦公室。胡心怡同樣感慨,“這里成功的創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家很多,張江會提供一些平臺讓我們去認識和交流,這對于創(chuàng)業(yè)者來講很重要,能讓我們知道硬科技怎么玩。”

從這些成功者來看,張江科學城104家上市企業(yè)中33家源自孵化器,占比1/3。特別是41家科創(chuàng)板企業(yè)中,有18家源自孵化器,占比高達44%。

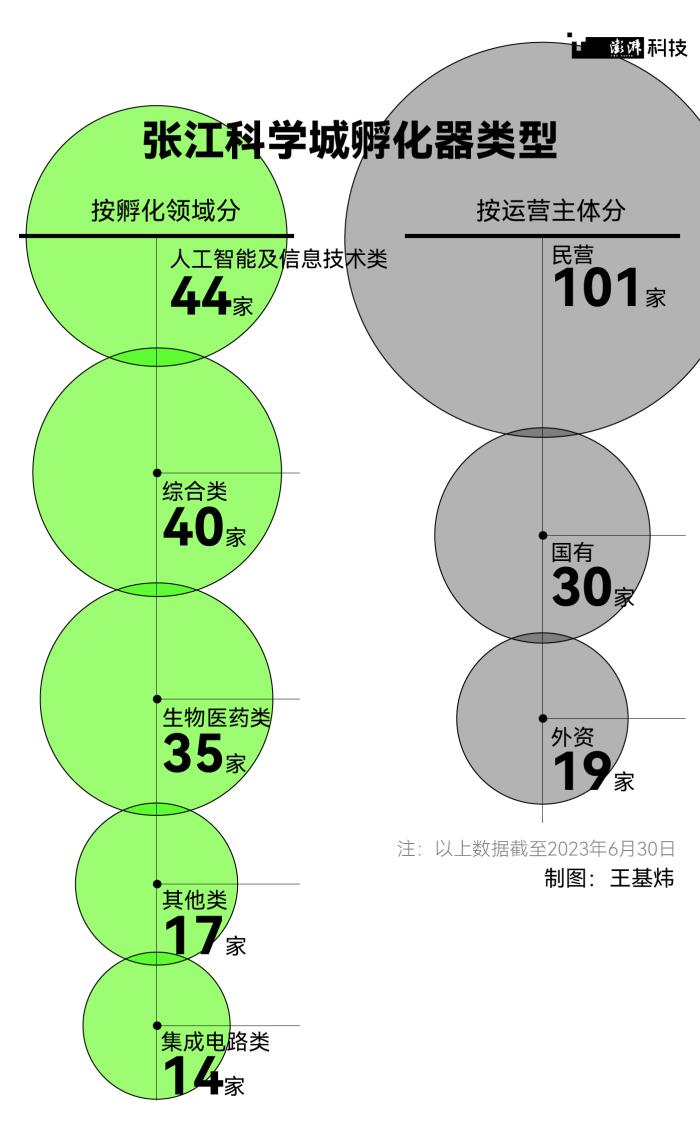

近年來,張江孵化器在充分的市場競爭洗禮下不斷迭代升級,從綜合孵化轉向專業(yè)孵化持續(xù)演進,過去普遍認為孵化就是招商引資和辦公空間,隨著市場主體的介入,孵化器間的競爭越來越激烈,都希望找到好項目、從好項目中共享利益,孵化器提供的服務因此變得多樣,從出租空間走向專業(yè)化服務,提供專業(yè)化平臺、對接產業(yè)資源。

但孵化器之間并不只有競爭。在張江,一個企業(yè)常常會歷經多個孵化器的“接力孵化”,伯鐳科技就是一個典型。“在幾個孵化器里多跳跳,企業(yè)的發(fā)展進程就能縮短到兩三年。”張燕萍表示,多個孵化器共同加持一個企業(yè),這是因為每個孵化器的資源稟賦不同,同時投孵聯動緊密,孵化器以自有資金或基金參與方式開展投資孵化,孵化器間的關系走向競爭與合作,形成了張江孵化集群。

國際化視野+超前布局,政府服務貼地跑

和張燕萍一樣,李云、吳燕都在張江科創(chuàng)服務中心工作。他們既是孵化集群的建設者,也是創(chuàng)業(yè)企業(yè)的服務員。

“有的初創(chuàng)孵化器覺得張江有好多好苗子,但實際落地后卻挖不到這些好苗子,比如一些大企業(yè)設立的創(chuàng)新中心和張江的本土創(chuàng)新生態(tài)就需要一個磨合、融合過程。”為了解決這個問題,李云表示,張江科創(chuàng)服務中心幫助這些創(chuàng)新中心對接本土國資平臺、頭部企業(yè)等,讓其快速融入本土創(chuàng)新生態(tài)。服務好孵化器,也間接服務了企業(yè)。

與此同時,張江科創(chuàng)服務中心定期匯編政策和活動信息,搭建科技金融服務角,探索各種新渠道,解決企業(yè)服務的“最后一公里”問題,讓服務直達企業(yè)。“金融機構舉辦宣講會等活動,來的很多是財務人員或行政人員,但從實際經驗來看,這些職員并不能及時將有幫助的信息準確傳遞給企業(yè)老總。為此,從去年開始,我們在企業(yè)集聚度高的孵化器里,通過大屏投放張江科技金融服務的信息,讓真正缺錢的老總走過路過看到適合自己的金融服務產品,讓信息及時抵達。”吳燕表示,做好創(chuàng)業(yè)企業(yè)的服務員,不能天上飛,而是要貼地跑,共情共鳴才能找到解決問題的路徑。

這些年來,境外孵化器進入張江,本土孵化器走向海外,雙向國際化的要素流動也讓張江的孵化變得越來越全球化。張燕萍認為,孵化器要具有國際化的視野,否則無法捕捉到世界最前沿的動向,只能跟跑。

正如巢生實驗室,依托國際化布局優(yōu)勢可以幫助企業(yè)走出去,鏈接世界。代英欣說,“上海的產學研環(huán)境非常適合一些本土創(chuàng)新項目生根發(fā)芽。這些突破性技術的市場不只在中國,更在全世界,我們可以助力企業(yè)出海,協(xié)助他們做國際化布局。”

而張江培育孵化器的另一個主導原則就是一定要超前布局,突破“卡脖子”技術。以生物醫(yī)藥為例,如果管線趨同,就會內卷嚴重,一旦一個管線失敗就會全線潰敗。DNA的讀寫能力是藥物研發(fā)的基石。2013年以前,DNA讀寫能力不足,讀取一個標準單位的堿基要花費幾千美元。隨著DNA讀寫能力的提升,生物醫(yī)藥研發(fā)成本大幅降低。“底層技術的突破讓我們發(fā)現了很多值得轉化的技術。”代英欣說,巢生實驗室和科學家待在一起,從論文中尋找項目,圍繞論文中的技術轉化相關專利,把技術帶出高校與研究所,從0開始孵化、走向市場。

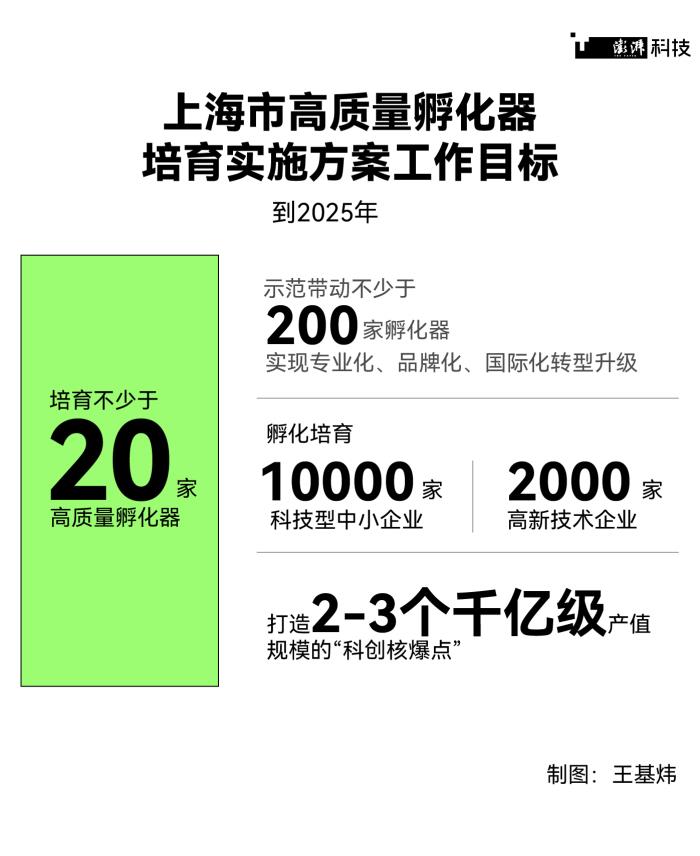

專業(yè)孵化器是創(chuàng)新項目的源頭活水、技術的創(chuàng)新策源、產業(yè)的驅動引擎。接下來,張江科創(chuàng)服務中心要配合落實上海市高質量孵化器的建設,突破日常建設運營的難點堵點,匹配嫁接硬資源。加快培育一批孵化成效顯著、模式創(chuàng)新、資源鏈接有力的孵化器,盡快納入到上海市的高質量孵化器中,升級張江孵化集群,形成高質量孵化器領飛、高質量培育孵化器伴飛、潛力孵化器齊飛的格局。

“只要找準適合自己的孵化器,扎根在張江這片創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱土上,資本、人才、商機、政策等各種資源就會匯聚而來,讓創(chuàng)業(yè)企業(yè)從小幼苗加速成長為參天大樹。”張燕萍說。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-11-08

新火種

2023-11-08