加載人工智能與腦科學,探討未來音樂世界

10月28日,世界音樂人工智能大會開幕式暨未來音樂會于中央音樂學院歌劇音樂廳舉辦。會議匯聚全球音樂人工智能、音樂與腦科學、音樂治療等領域及音樂產業相關企業代表等,共同探討未來音樂世界,分享最新的前沿技術與產業熱點。 開幕啟動儀式中央音樂學院院長俞峰強調當前人工智能技術和腦科學研究的發展趨勢,以及音樂與腦科學的跨學科研究所具有的深遠社會意義。講話前,俞峰院長也為觀眾展示介紹了為這次音樂會設計開發的仿真機器人。

開幕啟動儀式中央音樂學院院長俞峰強調當前人工智能技術和腦科學研究的發展趨勢,以及音樂與腦科學的跨學科研究所具有的深遠社會意義。講話前,俞峰院長也為觀眾展示介紹了為這次音樂會設計開發的仿真機器人。 俞峰清華大學戴瓊海院士指出,音樂與科技的結合是音樂領域的必然趨勢,對音樂產業的革新具有廣泛的社會和現實意義。同時,闡述了音樂、人工智能和腦科學的交叉研究的獨特性和重要性,人工智能技術對音樂行業的變革性影響,以及其在傳統文化傳承、產業升級和成果轉化中的作用。作為第二屆世界音樂人工智能大會的重要組成,“未來音樂會”也于活動中舉辦。這是本次世界音樂人工智能大會為觀眾奉上的一場藝術與科學的視聽盛宴。這場音樂會以“音樂、人工智能與腦科學的跨界融合”為特色,由音樂家與科學家聯手共創,以3D音樂的形式將中央音樂學院對于未來音樂之無限可能的探索展現出來。音樂會上的作品中,《觀己II:如心》為腦機接口、表情情感識別、算法音樂與二胡、吉他而作;《連續體》為洛倫茲變換的感知體驗而作;《厄之二——司崗》是“得”、“鈴”、“口弦”與電子音樂的多維對話;《Drizzle Path》為鋼琴、機器聽覺與AI生成視覺而作;《方圓》為中阮、AI、計算機音樂、生成視覺而作。

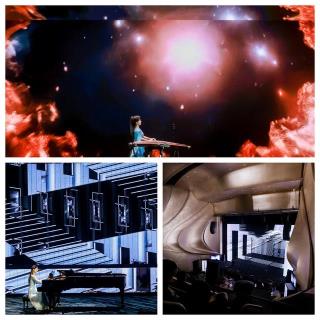

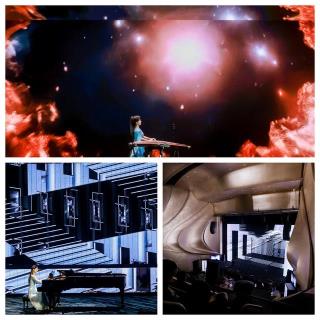

俞峰清華大學戴瓊海院士指出,音樂與科技的結合是音樂領域的必然趨勢,對音樂產業的革新具有廣泛的社會和現實意義。同時,闡述了音樂、人工智能和腦科學的交叉研究的獨特性和重要性,人工智能技術對音樂行業的變革性影響,以及其在傳統文化傳承、產業升級和成果轉化中的作用。作為第二屆世界音樂人工智能大會的重要組成,“未來音樂會”也于活動中舉辦。這是本次世界音樂人工智能大會為觀眾奉上的一場藝術與科學的視聽盛宴。這場音樂會以“音樂、人工智能與腦科學的跨界融合”為特色,由音樂家與科學家聯手共創,以3D音樂的形式將中央音樂學院對于未來音樂之無限可能的探索展現出來。音樂會上的作品中,《觀己II:如心》為腦機接口、表情情感識別、算法音樂與二胡、吉他而作;《連續體》為洛倫茲變換的感知體驗而作;《厄之二——司崗》是“得”、“鈴”、“口弦”與電子音樂的多維對話;《Drizzle Path》為鋼琴、機器聽覺與AI生成視覺而作;《方圓》為中阮、AI、計算機音樂、生成視覺而作。 演出現場音樂會的創作團隊由作曲家、演奏家和工程師共同組成。涵蓋了人工智能、腦機接口技術、表情情感識別、AI生成視覺、計算機音樂、虛擬人、機器狗等多種前沿技術形式。在科技的賦能下,作品中對儒家哲學、物理學的時空概念、內在生命情感、文人詩意、多民族文化等眾多主題做出了富于未來化的震撼展現。音樂會進行中,王小勤教授帶領央音音樂與腦科學實驗室團隊在現場開展了一次實景音樂腦科學實驗,實驗團隊由中央音樂學院與清華大學腦與智能實驗室合作建立。團隊邀請了6位受試者作為觀眾,實時記錄并展示受試者在觀賞現場表演時的腦電和生理數據,并將在后續實驗中對數據進行分析。兩首由央音人工智能作曲系統創作的作品——序曲《歡迎》和《千里江山圖》十分令人矚目。兩首作品通過數字人指揮的形式,由中央音樂學院交響樂團對作品進行了現場呈現。

演出現場音樂會的創作團隊由作曲家、演奏家和工程師共同組成。涵蓋了人工智能、腦機接口技術、表情情感識別、AI生成視覺、計算機音樂、虛擬人、機器狗等多種前沿技術形式。在科技的賦能下,作品中對儒家哲學、物理學的時空概念、內在生命情感、文人詩意、多民族文化等眾多主題做出了富于未來化的震撼展現。音樂會進行中,王小勤教授帶領央音音樂與腦科學實驗室團隊在現場開展了一次實景音樂腦科學實驗,實驗團隊由中央音樂學院與清華大學腦與智能實驗室合作建立。團隊邀請了6位受試者作為觀眾,實時記錄并展示受試者在觀賞現場表演時的腦電和生理數據,并將在后續實驗中對數據進行分析。兩首由央音人工智能作曲系統創作的作品——序曲《歡迎》和《千里江山圖》十分令人矚目。兩首作品通過數字人指揮的形式,由中央音樂學院交響樂團對作品進行了現場呈現。 《歡迎》和《千里江山圖》演出現場(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP)

《歡迎》和《千里江山圖》演出現場(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP)

開幕啟動儀式中央音樂學院院長俞峰強調當前人工智能技術和腦科學研究的發展趨勢,以及音樂與腦科學的跨學科研究所具有的深遠社會意義。講話前,俞峰院長也為觀眾展示介紹了為這次音樂會設計開發的仿真機器人。

開幕啟動儀式中央音樂學院院長俞峰強調當前人工智能技術和腦科學研究的發展趨勢,以及音樂與腦科學的跨學科研究所具有的深遠社會意義。講話前,俞峰院長也為觀眾展示介紹了為這次音樂會設計開發的仿真機器人。 俞峰清華大學戴瓊海院士指出,音樂與科技的結合是音樂領域的必然趨勢,對音樂產業的革新具有廣泛的社會和現實意義。同時,闡述了音樂、人工智能和腦科學的交叉研究的獨特性和重要性,人工智能技術對音樂行業的變革性影響,以及其在傳統文化傳承、產業升級和成果轉化中的作用。作為第二屆世界音樂人工智能大會的重要組成,“未來音樂會”也于活動中舉辦。這是本次世界音樂人工智能大會為觀眾奉上的一場藝術與科學的視聽盛宴。這場音樂會以“音樂、人工智能與腦科學的跨界融合”為特色,由音樂家與科學家聯手共創,以3D音樂的形式將中央音樂學院對于未來音樂之無限可能的探索展現出來。音樂會上的作品中,《觀己II:如心》為腦機接口、表情情感識別、算法音樂與二胡、吉他而作;《連續體》為洛倫茲變換的感知體驗而作;《厄之二——司崗》是“得”、“鈴”、“口弦”與電子音樂的多維對話;《Drizzle Path》為鋼琴、機器聽覺與AI生成視覺而作;《方圓》為中阮、AI、計算機音樂、生成視覺而作。

俞峰清華大學戴瓊海院士指出,音樂與科技的結合是音樂領域的必然趨勢,對音樂產業的革新具有廣泛的社會和現實意義。同時,闡述了音樂、人工智能和腦科學的交叉研究的獨特性和重要性,人工智能技術對音樂行業的變革性影響,以及其在傳統文化傳承、產業升級和成果轉化中的作用。作為第二屆世界音樂人工智能大會的重要組成,“未來音樂會”也于活動中舉辦。這是本次世界音樂人工智能大會為觀眾奉上的一場藝術與科學的視聽盛宴。這場音樂會以“音樂、人工智能與腦科學的跨界融合”為特色,由音樂家與科學家聯手共創,以3D音樂的形式將中央音樂學院對于未來音樂之無限可能的探索展現出來。音樂會上的作品中,《觀己II:如心》為腦機接口、表情情感識別、算法音樂與二胡、吉他而作;《連續體》為洛倫茲變換的感知體驗而作;《厄之二——司崗》是“得”、“鈴”、“口弦”與電子音樂的多維對話;《Drizzle Path》為鋼琴、機器聽覺與AI生成視覺而作;《方圓》為中阮、AI、計算機音樂、生成視覺而作。 演出現場音樂會的創作團隊由作曲家、演奏家和工程師共同組成。涵蓋了人工智能、腦機接口技術、表情情感識別、AI生成視覺、計算機音樂、虛擬人、機器狗等多種前沿技術形式。在科技的賦能下,作品中對儒家哲學、物理學的時空概念、內在生命情感、文人詩意、多民族文化等眾多主題做出了富于未來化的震撼展現。音樂會進行中,王小勤教授帶領央音音樂與腦科學實驗室團隊在現場開展了一次實景音樂腦科學實驗,實驗團隊由中央音樂學院與清華大學腦與智能實驗室合作建立。團隊邀請了6位受試者作為觀眾,實時記錄并展示受試者在觀賞現場表演時的腦電和生理數據,并將在后續實驗中對數據進行分析。兩首由央音人工智能作曲系統創作的作品——序曲《歡迎》和《千里江山圖》十分令人矚目。兩首作品通過數字人指揮的形式,由中央音樂學院交響樂團對作品進行了現場呈現。

演出現場音樂會的創作團隊由作曲家、演奏家和工程師共同組成。涵蓋了人工智能、腦機接口技術、表情情感識別、AI生成視覺、計算機音樂、虛擬人、機器狗等多種前沿技術形式。在科技的賦能下,作品中對儒家哲學、物理學的時空概念、內在生命情感、文人詩意、多民族文化等眾多主題做出了富于未來化的震撼展現。音樂會進行中,王小勤教授帶領央音音樂與腦科學實驗室團隊在現場開展了一次實景音樂腦科學實驗,實驗團隊由中央音樂學院與清華大學腦與智能實驗室合作建立。團隊邀請了6位受試者作為觀眾,實時記錄并展示受試者在觀賞現場表演時的腦電和生理數據,并將在后續實驗中對數據進行分析。兩首由央音人工智能作曲系統創作的作品——序曲《歡迎》和《千里江山圖》十分令人矚目。兩首作品通過數字人指揮的形式,由中央音樂學院交響樂團對作品進行了現場呈現。 《歡迎》和《千里江山圖》演出現場(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP)

《歡迎》和《千里江山圖》演出現場(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP) 相關推薦

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-11-01

新火種

2023-11-01