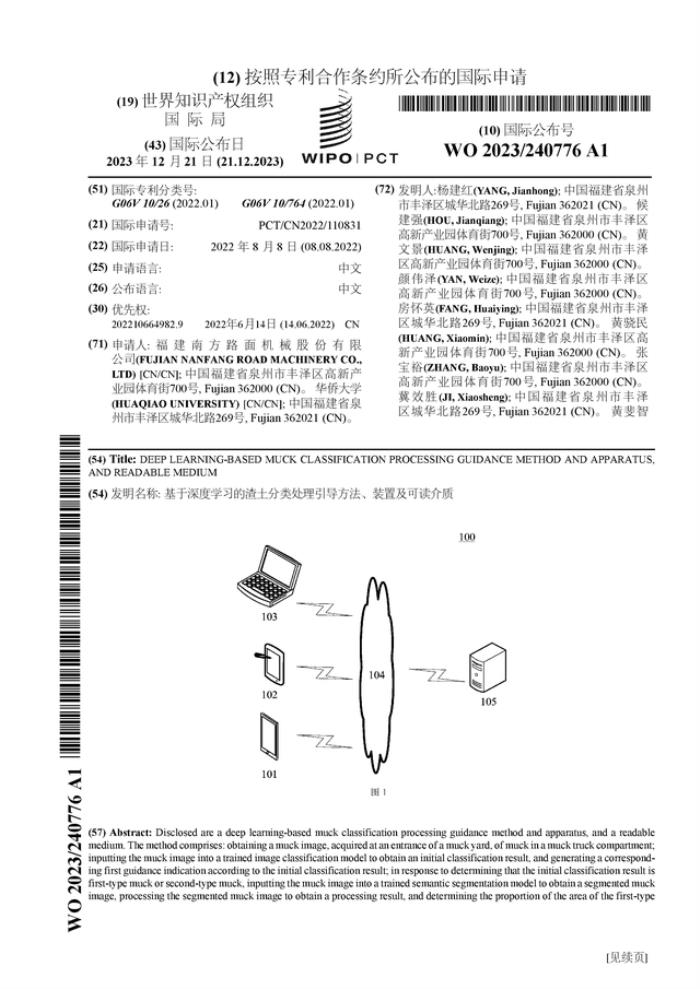

AI大模型在未來氣象領域,前景如何?

這段時間,有關人工智能(AI)在氣象領域取得進展的新聞報道引發了業內外熱烈討論。

圖片來源:圖怪獸

有人為AI在氣象領域的應用突破而興奮,但也有人對有關技術的可靠性表示質疑。這一討論,隨著多個AI氣象大模型于2022年后的相繼亮相而進入高潮。

所謂“AI氣象大模型”,簡單來說,指的是基于AI的天氣預報模型。其核心是基于數據驅動的深度學習算法。

事實上,歐洲中期天氣預報中心(ECMWF)在2021年就發布了機器學習未來10年路線圖,概述了在天氣預報中使用機器學習的計劃,提出到2031年,機器學習將完全融入到數值天氣預報和氣候服務中,并在工作流程的許多領域改進預測及其釋用。

2022年以來,國內一些企業、機構相繼發布AI氣象大模型,并初步得到實踐檢驗。

那么,目前的AI氣象大模型有哪些特點?AI在氣象領域又有怎樣的應用前景?本期圓桌論壇,我們邀請各界專家、學者,暢談感受,碰撞觀點——

(注:以下僅為受訪者個人看法,不代表本報觀點)

嘉賓

同濟大學軟件學院副院長 穆斌

華為云計算公司高級研究員 謝凌曦

復旦大學人工智能創新與產業研究院研究員 李昊

中科星圖維天信科技股份有限公司高級副總裁 匡秋明

中國氣象科學研究院人工智能氣象應用研究所研究員 梁釗明

中國氣象局氣象發展與規劃院國際氣象發展研究團隊高級工程師 唐偉

上海中心氣象臺臺長 馬雷鳴

中國氣象局上海臺風研究所副所長 黃偉

上海市氣象局科技發展處處長 張暉

01

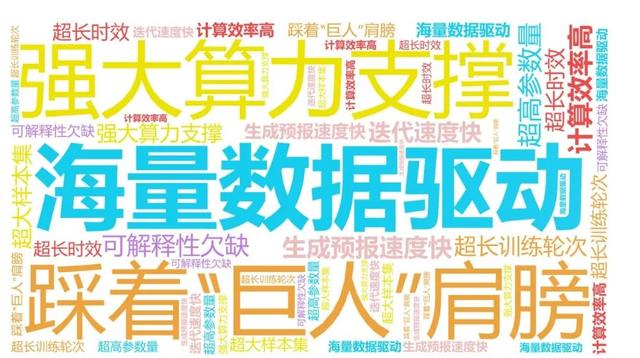

AI氣象大模型的特點

馬雷鳴:現有AI氣象大模型的特點:一是依靠海量數據驅動。目前的氣象大模型都是基于海量數據驅動的深度學習算法,一般需要數十年的大量歷史數據樣本訓練,海量數據依賴是這些大模型的主要特點,而數據質量也在一定程度上決定了大模型的效果。

二是需要強大算力支撐。盡管模型預測所需要的計算資源和時間不長,但大模型的反復訓練調試離不開強大的算力支持。例如,盤古大模型用192塊V100顯卡訓練需要16天。三是踩著“巨人”肩膀。大模型在研發中,常基于先進數值預報等技術產品應用。謝凌曦:AI模型的特點主要包括兩方面。第一,大部分AI模型不需要滿足物理方程的約束,而是通過數據驅動的方式進行訓練。這使得AI方法容易從大數據中獲取知識,但同時可解釋性會欠缺。第二,相較于傳統數值仿真方法,AI方法的推理速度非常快,在氣象預報上往往能夠提速3到4個數量級,訓練完成后進入預測階段不再需要大規模計算集群。匡秋明:目前在氣象領域取得突破的AI模型包括從衛星、雷達圖像中識別天氣現象等智能感知模型,AI短臨、短期、中期、延伸期、氣候預測等智能預報模型,ChatGPT等智慧問答模型。近期大家最關注的AI氣象大模型,其主要的特點為:模型迭代改進速度快;取得了與歐洲中心高分辨率模式相仿或部分超越的天氣預報性能;預報生成速度快,可以快速完成全球0到15天天氣預報。穆斌:目前面世的AI氣象大模型具備超高參數量、超大樣本集、超長訓練輪次等特點。我認為這些模型“驚人的預報技巧”可歸功于以下兩點:一是規避了使用循環神經網絡構建AI模型,從而會累積大量迭代誤差的常規方法,采用“自回歸”的方式進行預測,即,利用輸入歷史資料中潛在的時空特征,隨即直接推斷下一步或者后一時間序列的發展。由于這種方式無需約束輸入數據與預測結果之間的時序連貫性,可靈活調整時間間隔,極大提升了超長時效的預報技巧。二是近10年來深度學習模型架構的探索與發展。AI模型可以跟進深度學習社區最先進、最前沿的研究,利用最先進的組件、模塊、架構甚至調參經驗,盡可能地提升氣象預報技巧;但同時因為大部分人員不是專業計算機科學出身,開發氣象AI專用模型架構的自主能力較差,只能利用現有的成果。但從最近的發展趨勢來看,越來越多AI專家投身氣象領域并積極開展深入的交叉合作。

02

AI氣象大模型VS數值天氣預報

黃偉:數值天氣預報通過對海量多源觀測資料的處理和資料同化,形成高精度格點分析場,在此基礎上利用數值模式對未來天氣的演變進行預報。經過近百年發展,已形成一套完整的工作流。目前發布的AI氣象大模型,其輸入的是數值預報提供的格點再分析情況,輸出的是相同格點、相同要素的預報情況,本質上是,“在數值天氣預報建立的數據空間下的機器學習”,因而,在預報上存在一些局限性。

同時,目前的AI氣象大模型都缺乏長期驗證和應用,結果高度依賴再分析數據而非基于真實物理過程,也未涉及關鍵的資料同化過程,存在對極端天氣估計偏弱等問題。因此,目前的氣象大模型還不能取代數值預報的全部工作流。

此外,地球系統因其非線性特征而極其復雜,初值信息遠超目前氣象大模型學習的0.25°分辨率格點資料,目前的AI氣象大模型,還不能滿足如此海量的觀測數據進入氣象預報。

但同時,AI提供了相比傳統數值模式更高效、更智能化的工作流:從多源觀測資料的處理,再到資料同化算法的改進,最后到對非線性復雜問題的處理和極端事件的預報,都顯示出巨大潛力。在可見的未來,AI氣象預報方法和傳統數值天氣預報有機結合,形成兩者充分融合的預報系統,仍是短期內數值預報取得突破最有可能的方向。

穆斌:數值模式遵守氣象動力理論,具備嚴謹的數學表達,并依托偏微分方程進行時間積分,以流體力學編程技巧實現,具備超高可信度。

相反地,盡管“黑盒”AI模型的預報技巧有所突破,但其內部的決策機制往往是未知的,也意味著氣象學家無法得知其做出預報的動力依據,可信度大打折扣。同時,雖然“更準確的預報”是氣象研究的第一宗旨,但能夠明確潛在的動力機制對于農業生產、防災減災等更為關鍵。因此,我認為AI模型不能,至少在短時間內無法取代數值預報模式的地位。

李昊:我認為AI氣象大模型和數值預報不是“取代”而是相輔相成的關系。數值天氣預報更符合物理規律,同時不需要大量訓練數據。大模型推理速度快、計算資源需求小,同時隨著訓練數據增多能持續提升效果。隨著技術進一步發展,兩者會共同促進天氣預報的發展。

梁釗明:我認為AI模型在短期內無法取代數值預報。首先,現有AI氣象大模型的訓練、預測都需要基于數值模式生成的再分析數據“喂養”,也受制于“喂養”大模型的數據分辨率,目前發布的氣象大模型基本為6小時、0.25°時空分辨率外推,還達不到逐小時、3千米甚至重點地區1千米的高時空分辨率預報。

再有,現有的AI氣象大模型可預報的天氣現象以及氣象要素較少,如公眾日常關注的降水、地面大風等要素還未曾做出預報和開展有效評估。

但目前氣象大模型針對大尺度環流、在長時間尺度的預報優勢較為明顯,普遍能達到10到15天,而在這一時段,數值模式的預報誤差普遍偏大。

唐偉:現在還看不到AI模型能完全替代數值預報的跡象。氣象大模型現在仍有3點局限性:數據集不夠長、過擬合問題、可解釋性。

目前發布的這些AI氣象大模型都依賴于傳統物理模型生成的數據集和初始場,才取得了比數值預報更高的預報準確率。也就是說,這些模型不是真正的數據驅動,而是站在“巨人的肩膀上”才看得更遠。

03

AI在氣象領域的應用前景如何?

穆斌:AI模型最顯著的優勢即為運行效率高。因此,除了構建純數據驅動的AI氣象模型外,也可使用AI組件替代動力數值模式中的耗時參數化方案,從效率、準確性等方面全方位升級數值模式。這種智能數值模式本身維持了原模式的動力框架,具備可解釋性。

此外,可發揮AI模型高度非線性的優勢,從現階段積累的海量多模態氣象資料樣本中汲取經驗,進一步提升數值模式的預報技巧。如構建AI資料同化方法,研發AI偏差訂正與降尺度模塊,發展融合AI模型與動力模式的集合預報系統等,尤其可以用在機理尚不明確的氣象研究中。

圖片來源:即時AI繪圖

圖片來源:即時AI繪圖

張暉:多模態是生成式人工智能輸入和輸出的重要表達形態。利用AI,文本、圖片、音頻、視頻等信息有望在AI技術加持下,根據用戶需求持續修正模型,輸出各類形態的產品;即便是文本、圖片、視頻類的天氣實況,也可及時投入改善預報模型,并秒級給出修正結果;氣象服務也將更智慧,如隨時保持與用戶在線溝通,提供多模態的服務產品等。

唐偉:AI從氣象觀測、預報到服務都有很廣的應用前景。觀測,AI和物聯網結合,實現社會化觀測;預報,AI和物理模型混合建模;服務,如結合自然語言生成ChatGPT對話式的定制氣象服務。總的來說,提質增效。

謝凌曦:AI方法速度很快,一旦應用到日常業務中,會大大加快氣象預報系統的響應速度。此外,隨著更多氣象數據的公開共享,AI算法的能力還會進一步增強,甚至可以出現結合同化、預報、后處理等模塊的端到端氣象預報算法。

李昊:人工智能為氣象領域提供了一個新的研究工具,氣象領域的數據非常豐富,場景也多,特別適合人工智能這個新工具去發揮更大作用。

梁釗明:AI氣象大模型可以彌補現在預報的一些短板。比如AI氣象大模型生成未來天氣預報的計算效率非常高,可大大縮短天氣預報制作的時間。另一方面, AI可以用來求解描述大氣運動的偏微分方程,或在一定的物理約束條件下,利用AI來更好地擬合這種物理關系,這樣基于數學和物理基礎推導出的結果,會更為合理,預報員用起來也會更有底氣。

中國氣象報社 出品

策劃/統稿:谷星月

編輯:何長劍

鳴謝:武蓓蓓 郭曼如 王瑾 張藝博 趙寧

審核:段昊書

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2023-09-08

新火種

2023-09-08