解密可穿戴設備與人工智能,精神障礙的數字化表型及遺傳關聯新突破

導讀

隨著科技的進步,可穿戴設備已不僅僅局限于日常健康監測。結合人工智能(AI)技術,這些設備正逐步改變我們對精神障礙的理解和治療方式。近期發表在《Cell》的一項研究《Digital phenotyping from wearables using AI characterizes psychiatric disorders and identifies genetic associations》,深入探討可穿戴設備如何通過AI技術實現精神病理特征的數字化,并揭示其背后的遺傳學機制,為臨床醫生和科研人員提供新的視角和技術工具。

研究背景

近年來,可穿戴設備因其便攜性和連續性而成為收集個體行為數據的理想工具。然而,如何從海量的數據中提取有意義的信息一直是研究者們面臨的挑戰。本研究通過整合來自青少年腦認知發展研究(ABCD Study)的數據,利用先進的機器學習算法如XceptionTime、XGBoost等,實現了對注意缺陷多動障礙(ADHD)等多種精神疾病的精準預測和分類。此外,研究人員還進行了全基因組關聯分析(GWAS),以探索潛在的遺傳因素。

研究設計與結果

研究團隊首先使用了大規模的生物樣本庫(ABCD)來獲取基因信息,并通過定制化的軟件和算法處理來自智能手表和其他可穿戴裝置的數據。為了確保模型的有效性和可靠性,采用了多種統計方法,包括連續單變量和多變量GWAS,以及貝葉斯結構時間序列分析等,最終確定了與精神障礙相關的遺傳位點。

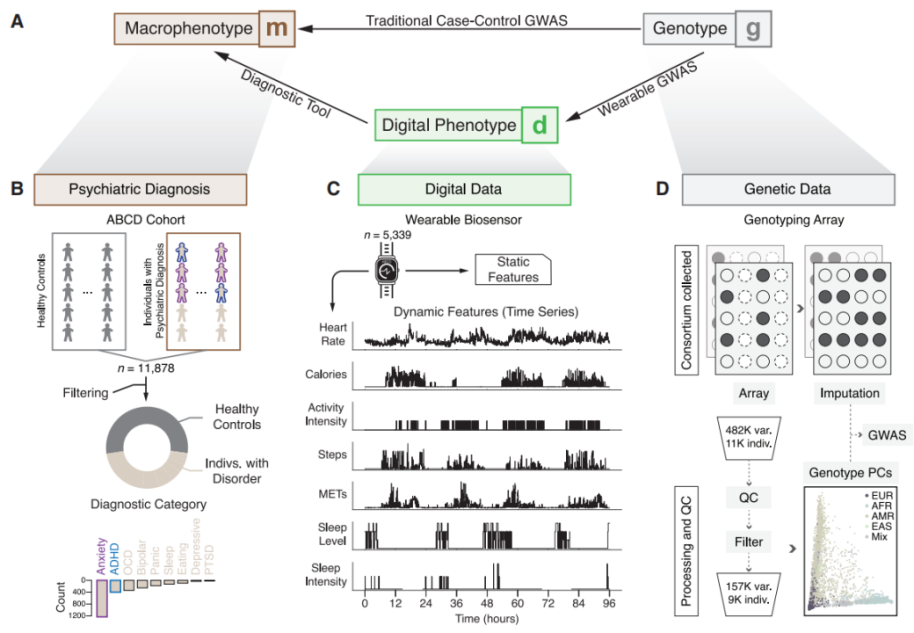

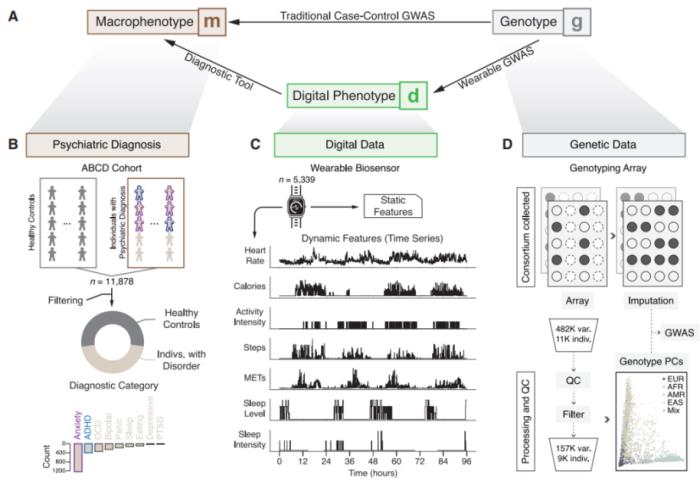

圖1:利用ABCD隊列的臨床、數字和遺傳數據來改善精神疾病的特征

研究人員利用ABCD數據集,涵蓋了11,878名9至14歲青少年的臨床、可穿戴設備和遺傳學信息,其中男性5,682名,女性6,196名(圖 1A和1B)。通過處理來自Fitbit智能手表的數據,包括心率、卡路里消耗、活動強度、步數、代謝當量(MET)、睡眠水平和強度等指標(圖1C),研究團隊生成了詳細的數字表型,量化個體生理過程及其對環境刺激的實時響應,提供了關于行為模式的關鍵洞察。

基因數據由ABCD聯盟使用煙幕基因分型陣列收集,并經過嚴格的質量控制(QC),以確保高質量的數據用于下游GWAS分析。對8,791個個體和157,556個單核苷酸多態性(SNP)進行的主成分分析揭示了隊列中不同的祖先背景,這些主成分作為協變量應用于后續分析中,增強了結果的準確性(圖1D)。

綜上所述,本研究設計了一個綜合框架,將環境因素、基因型、精神障礙診斷以及從可穿戴設備衍生的行為特征緊密相連。

圖2:用于數據處理、特征工程和模型體系結構的工作流

為了確保模型的全面性和準確性,研究人員納入了廣泛的精神病學研究中常見的協變量,如人口統計學特征、認知測試結果、行為清單等(圖2A)。這些協變量為模型提供了豐富的背景信息,同時幫助控制潛在的混雜因素。針對稀疏數據問題,研究團隊開發了一套信號補全和處理方法,成功從Fitbit智能手表獲取了48個時間序列通道的數據,每個通道代表一種生理或行為指標的時間演變,如心率、步數等(圖2B),從而捕捉個體日常活動模式中的細微變化。

靜態特征生成基于Fitbit數據,通過描述性統計學(如平均值、中位數)處理,最終為每位參與者生成了總計258個靜態特征(圖2C)。這些特征被劃分為七個主要簇,涵蓋不同類型的生理和行為過程,包括心率、睡眠持續時間和質量、代謝攝入量以及體力活動水平(圖2D)。

分類任務方面,研究人員采用了梯度提升機器學習算法XGBoost來處理靜態特征,以減少過擬合風險并保證模型性能。對于動態特征的時間序列性質,則選擇了卷積神經網絡Xception作為核心工具。Xception利用變化的卷積濾波器和殘差連接結構,在保持高效參數化的同時,充分挖掘了生理和行為模式中的時間依賴關系,增強了對精神疾病的診斷能力。

靜態和動態特征共同構成了一個全面的數字表型庫,用于宏表型分類及模型解釋性評估(圖2E)。研究團隊提出了“可穿戴組合得分”的概念,這是一種非線性模型,將多個數字特征融合在一起,以預測特定精神障礙的發生概率。此分數不僅總結了個體患病風險,還通過可穿戴GWAS實現了生物標志物的識別,為個性化醫療提供了有力支持。

圖3:精神疾病表型分類模型的表現和可解釋性

在構建用于區分ADHD患者和健康對照者的分類模型時(圖3A),研究人員首先使用靜態特征結合XGBoost算法,實現了平均受試者工作曲線下面積(AUROC)為0.87和精確度為0.79。當引入動態特征并通過Xception處理時,模型表現進一步提升,達到平均AUROC 0.89和精確度0.83。相比之下,僅包含協變量的基本模型的AUROC為0.83,表明可穿戴設備衍生的特征顯著提升了診斷準確性。

對于焦慮障礙(圖3B),研究人員再次應用相同的建模框架,即靜態特征與XGBoost以及動態特征與Xception相結合。結果顯示,靜態特征的平均AUROC為0.69,精度為0.64;而動態特征則將這兩個指標分別提升至0.71和0.68。盡管兩種模型均優于基線模型(平均AUROC 0.67),但動態特征模型的表現最佳。這強調了可穿戴數據中固有的時間模式對理解人類行為的重要性。

為了深入了解哪些特征對分類任務最為關鍵,研究人員采用了消融技術來評估每個特征對模型性能的影響。對于ADHD分類,心率被確定為最重要的特征,其次是其他動態特征如睡眠、步數和代謝當量(METs),以及人口統計學、家庭歷史和認知分數等協變量(圖3C)。

然而,在焦慮障礙分類中,睡眠質量、階段、卡路里消耗和步數是主要的動態特征,而心率在此情境下并未顯示出同等的重要性(圖3D)。

研究人員還探討了一天中不同時間點上動態特征的重要性。利用梯度加權類激活映射(Grad-CAM)和消融技術,發現對于ADHD患者而言,下午早些時候的心率動態特征尤為重要,這可能反映了青少年ADHD患者與其同齡人在該時段的行為差異(圖3E)。這種現象與臨床研究中觀察到的晝夜節律效應相吻合。相反,夜間睡眠相關的動態特征更有利于焦慮分類,這與臨床預期相符(圖3F)。

總體來說,這些結果不僅展示了可穿戴設備衍生特征作為數字表型的價值,而且揭示了它們如何更好地捕捉與精神障礙宏觀表型相關的行為和生理時序模式。

圖4:曼哈頓圖總結了ADHD的多變量和單變量GWAS的結果

研究人員開發了一種創新的AI建模框架,利用穿戴式設備衍生的特征作為精神疾病宏表型的預測因子。選擇1,191名個體(含137名ADHD患者和1,054名健康對照者)進行GWAS研究,以識別與精神疾病相關的遺傳變異。

首先,研究人員將穿戴式設備衍生的特征簇視為數字表型,評估遺傳變異對ADHD患者和對照組的不同影響。進行了連續多變量GWAS,將可穿戴特征向量回歸到基因型、協變量以及基因型與個體宏觀表型之間的交互作用。結果顯示,兩個位點達到了全基因組顯著性水平,涉及6個精神疾病相關基因,包括ELOVL5、FBXO9 和 CILK1等(圖4B)。

后續測試進一步確定了哪個可穿戴特征在集群內驅動了顯著關聯,發現攜帶rs186003 CC基因型的ADHD患者報告的久坐時間比攜帶AA基因型的患者少,這種差異僅存在于ADHD患者中,表明基因型對可穿戴特征的影響是特定于該狀態的。

研究人員還進行了另一種類型的GWAS,即使用AI框架中獲得的“可穿戴組合得分”作為響應變量。這些分數整合了多個穿戴式衍生特征,總結了個體患ADHD的可能性。在連續單變量GWAS中應用這些分數時,共識別出10個顯著位點和21個精神疾病或腦相關基因(圖4C)。其中三個基因(ADORA3、PSMD11 和DLG4)之前已被報道與ADHD有關,增強了結果的功能意義。此外,部分識別的位點與先前報道的GWAS SNP重疊,涉及神經質、睡眠中斷和其他臨床特征。

在同一組個體上執行的傳統病例對照GWAS未能發現任何顯著位點(圖4A),這與連續測量比二值化特征具有更高統計學效力的結果一致。通過這種方式,研究人員展示了連續多變量和基于機器學習的方法在遺傳研究中的優越性,證明了穿戴式設備數據在揭示復雜精神疾病遺傳基礎方面的潛力。

圖5:探索可穿戴式GWAS的遺傳-生理-精神軸

研究人員不局限于針對特定疾病(如ADHD)的GWAS研究,還進一步探索了所有可穿戴設備特征在更廣泛的精神疾病群體中的應用。在這項擴展性的多變量GWAS中,研究人員將可穿戴特征向量作為回歸因變量,控制組為健康個體,實驗組涵蓋所有精神障礙患者。類似于之前的分析方法,進行后驗測試以確定哪些具體特征驅動了顯著的遺傳關聯。結果顯示,四個位點達到了全基因組顯著性水平,并涉及10個在神經發育性和精神病性障礙中有記錄作用的基因(圖5A)。

研究人員深入探討了這些遺傳變體在行為特征之外的影響及其與臨床精神病理學的關系。例如,rs365990的小等位基因(G)與平均心率增加及晝夜間心率變異性降低顯著相關(圖5B左)。該等位基因在雙相障礙患者隊列中比對照組更為豐富(圖5B右),表明它可能與這種嚴重病理學中心血管活動的不規則性有關。此外,rs365990是CMTM5基因的表達數量性狀位點(eQTL),此基因在大腦亞區域高度表達并參與應激反應和童年逆境,強調了其對精神疾病的潛在重要性。

對于另一個位點rs113525298,小等位基因與臥床時間延長及白天活躍時間縮短相關聯,并且在ADHD隊列中的出現頻率較低(圖5C)。這提示該等位基因可能具有對抗過度活動障礙的保護作用,這一發現得到了鄰近位置SNP(靠近ELFN1基因,之前與ADHD病理生理學相關)的支持。

總體而言,這些結果展示了可穿戴設備衍生特征作為數字表型在GWAS中的強大應用潛力。通過整合多源數據,研究人員能夠識別出與臨床精神病學相關的遺傳變異,這些變異不僅影響個體的行為模式,還可能揭示新的生物學機制。

拓展延伸

除了精神疾病外,可穿戴設備與人工智能(AI)技術的結合也在其它疾病和公共衛生領域具有極大的潛能,并為未來的研究提供新的思路。

1.流行病學調查

Nagata等人的研究表明,通過Fitbit設備記錄兒童早期每天步行數目的變化趨勢,可以作為評估社會環境因素對健康影響的重要指標。這種非侵入式的數據收集方式能夠幫助流行病學家更好地理解生活習慣和社會經濟地位之間的關系。例如,在研究青少年肥胖問題時,可以通過長期跟蹤其日常活動量來識別出那些可能因缺乏運動而面臨更高風險的個體或群體,進而制定針對性的預防措施。此外,類似的方法還可以用于探究空氣污染、噪音暴露等因素對人體健康的潛在影響。

2.疾病早期預警系統

Mishra及其同事展示了如何借助智能手表提前檢測新冠肺炎的癥狀前兆。他們開發了一種基于機器學習算法的預警模型,該模型可以從用戶的心率、體溫等生理參數的變化中識別出異常模式,從而在癥狀顯現之前發出警報。這種方法不僅提高了診斷效率,還降低了交叉感染的風險。更重要的是,它證明了可穿戴設備作為一種實時監控工具的價值,尤其是在應對突發公共衛生事件期間。對于其他急性傳染病如流感或其他呼吸道疾病來說,這樣的系統同樣具有重要的實用意義。

3.慢性病管理

除了急性病癥之外,慢性病患者也可以從這項技術中受益。比如糖尿病患者可以使用連續血糖監測儀(CGM)配合智能手機應用程序來跟蹤自己的血糖水平;高血壓病人則可以通過腕帶式血壓計隨時了解自己的血壓狀況。結合AI算法分析這些數據后,醫生便能更及時地調整治療方案,確保患者獲得最佳護理。同時,這類個性化健康管理平臺也有助于增強患者的自我管理意識,提高治療依從性。

4.心理健康支持

除了物理健康方面,心理健康也是一個值得關注的重點領域。近年來,越來越多的心理咨詢師開始嘗試利用聊天機器人或者虛擬現實(VR)技術為來訪者提供輔助服務。但是,要實現真正的遠程心理干預還需要更加精準的情緒狀態評估手段。這時,集成有情感計算功能的可穿戴設備就顯得尤為重要。例如,通過分析語音特征、面部表情甚至是皮膚電反應等多模態信息,系統可以自動判斷一個人當前的心理狀態,從而觸發相應的輔導建議或者緊急求助機制。這對于抑郁癥、焦慮癥以及其他情緒障礙的早期發現及后續跟進都大有裨益。

5.藥物研發與臨床試驗

可穿戴設備和AI技術也為藥物研發帶來了前所未有的機遇。傳統上,新藥開發過程往往耗時漫長且成本高昂,其中一個主要原因就是難以獲取足夠數量的有效樣本以驗證療效。然而,隨著移動互聯網和物聯網(IoT)的發展,現在可以通過大規模招募志愿者并利用智能手環、智能手表等設備收集詳盡的用藥反饋數據。這樣一來,不僅加快了實驗進度,還能更精確地評價不同人群間的效果差異,為個性化醫療奠定堅實基礎。

臨床應用與展望

參考文獻:

Liu JJ, Borsari B, Li Y, Liu SX, Gao Y, Xin X, Lou S, Jensen M, Garrido-Martín D, Verplaetse TL, Ash G, Zhang J, Girgenti MJ, Roberts W, Gerstein M. Digital phenotyping from wearables using AI characterizes psychiatric disorders and identifies genetic associations. Cell. 2024 Dec 18:S0092-8674(24)01329-1.

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2025-02-08

新火種

2025-02-08