再問AGI何時到來?專家:或AI大模型水平超過平均值時

由北京圖書大廈、北京大學出版社主辦,北大博雅講壇、文匯講堂工作室承辦的北大博雅講壇624期“Sora帶來的超人類時空感知暨《對話時代》新書研討講座(北京專場)”現場 ,提問聽眾與嘉賓們同框留念

【導讀】12月初,由“AI教母”之稱的斯坦福大學李飛飛在今年4月組建的World Labs發布首個空間智能項目成果,讓人咋舌:僅憑一張圖,就能生成一個3D游戲世界的AI系統。與生成式大模型預測的是像素相比,更進一步的是,AI系統可以預測3D場景。這就涉及李飛飛的首個創業公司World Labs的方向——空間智能,即視覺化為洞察,看見成為理解,理解導致行動。該公司3個月就突破10億美元估值。李飛飛近日也宣稱,理解世界運作的方式是AI的下一步,我們需要從大語言模型轉向大世界模型。

空間智能,通俗來講,就是AI感受到并創造出的三維空間。

在文匯講堂第八本新書《對話時代——鑄造新質生產力的強國之路》7月寫就的長篇序言里,作者朱嘉明教授就在“不斷加速推進的人工智能前沿”一節里詳盡介紹了這個領域的新發展。他認為,基于AI大模型的空間智能,可引導人類進入“一種全新的存在”,而具身智能可能是這里的“原住民”。

今年10月底,在京滬兩地展開了本書研討講座,在北京圖書大廈舉辦的講座主題就是空間智能。由清博智能副總裁、創新院院長李祖希主持,橫琴粵澳深度合作區數鏈數字金融研究院學術與技術委員會主席朱嘉明、北京智源人工智能研究院戰略研究中心負責人倪賢豪、中山大學天文與空間科學研究院教授兼著名科普作家李淼,展開了一場非常前沿也很專業又有豐富視角的對話講座。

現分三篇整理后予以分享。兩篇為內容,第三篇為互動。此為提問。

12月下旬,李飛飛與謝賽寧再次發布空間智能研究新成果 圖源:量子位

AGI何時到來?垂類領域比通用領域更早到達

金融從業者包善附:AGI什么時間可能會到來?AI加上人形機器人未來會不會替代我們,包括腦力和體力工作?

倪賢豪:AGI什么時候會到來,或者說普遍意義上大于等于人類水平的人工智能什么時候會到來?朱嘉明老師推薦的書籍里說的2045年,是很多學者都認可的一個時間點。更加激進點,假設這一波大模型就是通過深度神經網絡對算力對數據去實現能力的涌現,AGI要能達到在相當多的行業里等于或大于它的平均從業人員的能力水平,如果順利的話,或許三年之內就可實現。

其實很多領域平均的工作水平并不需要特別高,您所在的財務金融這個方向,已經有相當多的垂類大模型,經過微調之后,能夠做報表分析,也能夠快速地幫我們跳轉到想要看的信息,然后去幫我們做分析,這個能力在未來的三年時間里會越來越強。

這里面涉及“人工智能的涌現”,涌現指把很多的組件放到一起,然后經過高頻次非線性的交互之后,會出現一些我們沒有發現的能力。在未來的半年或者一年時間里,我們有沒有機會看到GPT-5的出現,并且它的能力相比之前的GPT-4還能保持一個較好的提升?這是未來可觀察的一個點。

因此,四五年肯定是一個保守的數字。能夠達到多數行業的平均工作水平的人工智能,最近三五年可能就會出現,但是還需要觀察未來半年到一年全球范圍內最領先大模型能力的水平,這需要我們去評估。

人形機器人做家務和陪伴,可延長人口紅利

2024年3月,英偉達創辦人黃仁勛在GTC大會中表示,AI領域最終的發展,就是建立人形機器人 圖源:NVIDIA YouTube

人形機器人本身是這一波人工智能大模型能力的一個外溢,不能單純地把它看作是以前機器人技術的外延。不是說用它把人類替代掉,而是說通過它將人類的能力向外延伸。比如用具身大模型去替換掉工廠里那些機械臂對應的小模型,讓它的能力變得更強。

如果人形機器人的軟硬件都成熟的話,我們希望它能走入家庭。如在20萬以內買一個人形機器人,它能夠在家里提供陪伴,也能夠把家務都做完,就至少能釋放出一個勞動力去做其他更有效率和社會價值的工作,這樣能夠變相地延長整個人口紅利。

至于替代人類,就像剛才李淼老師提的,人類的天花板還非常的高,短期應該是做不到的。

嘗試找出AI感知思維空間的技能,人類去體驗

工程師劉鼎新:人工智能都是基于模仿人類或者其他生物而創造出來的。所以,對通過人工智能感知到四維空間我有疑問。是不是應該是通過人工智能的發展探索出感知四維空間的技能,而非通過人工智能直接感知到四維空間呢?

李淼:我同意你后面的觀點,就是找感知四維空間的技術。因為我們對大腦實際上了解得太少了,比如說,我們知道前后左右上下,但是具體是通過神經網絡的什么功能實現的我們不知道,同時由于有兩只眼睛,通過視察原理能看到第三維,但一只眼睛是看不到的,能做到這一點,我感覺是訓練出來的。因此,我們得了解大腦是哪部分如何感覺到三度空間,并且如何訓練,這樣的話我們就可以想辦法用機器幫助我們訓練一下,讓我們感受甚至是創造第四維。

我覺得這個前景是了不起的,不光是說這能幫助我們提高解決各種問題的能力。Sora生成影片,甚至能創造四維影片,這種效果豐富極了,人在觀看四維影片的時候完全處于嗨的狀態,因為四維要比三維豐富多了,所以雖然我這說得有點科幻,但是我覺得這不是全無道理的科幻。

北京圖書大廈內四位嘉賓密集討論最新思考

倪賢豪:我同意李淼老師的說法。我覺得其實我們很難去感知到四維空間,因為感知是需要有對應的數據和傳感器的,我們更多是通過傳感器去收集,包括人感知到的數據、機器交付的數據、其他物種的數據,這樣的數據集合到一起,然后我們構建這樣的模型,讓模型去預測或者生成四維空間。

剛才的圓桌討論里提到,從二維去生成或者預測一個明確存在的四維是不可能的。一個圖片,用手遮住人臉的一半,我們可以用AI去嘗試恢復這張人臉整個的樣子,但其實這是一個預測或者生成,并不是說這個人真的就長這個樣子,它只是根據這個人現有的上半臉的信息去預測或者說生成下半臉。我覺得這是可以類比的一個從低維的數據往高維數據,或者說高維的事物去做一個模型這一側的演進可能的方向。

人腦100億個神經元交匯產生意識,AI還望塵莫及

初二學生張鑫業:如果機器人有了情感的話,那么是否代表它們會有自己的思想?如果它們有了自己的思想,對我們的生活有什么幫助或者造成哪些阻礙?

倪賢豪:從目前的情況來看,雖然一些大模型通過了圖靈測試,但其實應該是沒有自主意識的。如果說機器人或人工智能產生了自主意識,客觀來說,我們可能先會去提前考慮它可能存在的風險。

因為AI將來會滲透到各個行業,可能它自己就開始做各種病毒攻擊等,這是比較麻煩的。如果產生了自主意識,那它已經是超級人工智能了。因此,對于這種情況,我們先要考慮到安全風險的問題,其次要考慮到的是讓它能夠去遵從我們的意志去實現一些工作。

另外剛提到涌現,人腦可能是100萬億個神經突出或者神經元組成的,這100萬億個神經元組成到一起,就有了意識。我們很難說現有的人工智能的神經元100萬億個放一起,會不會有自主意識,更何況現在人工智能神經元離這個數字還差得很遠。

所以,您的問題其實跟剛才財務和金融口的小伙伴提的問題本質上是相同的,就是AGI什么時候會到來。客觀來說,我覺得還是用四五年會更合適一些。

圖靈測試 圖源:X@PhysInHistory

李淼:回答非常簡單,但是可能讓你有所失望。圖靈測試大家都知道,就是把那個機器關在小屋里面,你問所有的問題,如果他的回答跟一個人完全一樣,就認為它有了意識。這個好像又沒有直接回答你的問題,比如說如果它有感情,感情也是可以進行圖靈測試。比如說你今天是不是不太高興,不太高興這件事情,它們可能寫出程序。但是,什么叫不太高興?什么叫高興?什么叫流淚?我們通常把感情等同于靈魂的表現,這是文學化的說法,但是我稍微把這個話題扯開去,感情某種意義上來講是不是非邏輯的東西?如果是非邏輯的東西,是不是機器很難達到?我這也是一種提問。

為何AI不能做跨界能手?垂類微調后能達到

程序員呂永亮:我今天非常有收獲。剛才老師說“車到山前必有路”是很妙的廣告語,機器無法實現是因為文學和計算機是兩個獨立的科學,大部分開發大模型的高手在文學領域的造詣是有限的,要有所提高,需要兩方面達到同步的高度,這樣評判對否?

李祖希:你說得對。我解釋一下背后的原理。AI現在是一個相對通用的“萬金油”,它每一個學科都學過,但都沒有達到大師級的水平。

剛剛李淼老師舉的例子是一個寫廣告語的任務,未來我們可打造一個專門學廣告語的AI/大模型,它的水平可能就從60分達到70分。這個案例不光是說廣告語,它還非常有創意地結合了中國的詩詞,結合了一個典故,又結合了汽車的一個特點,實現了一個跨界,那它在廣告語的能力方面可能就達到了80分。

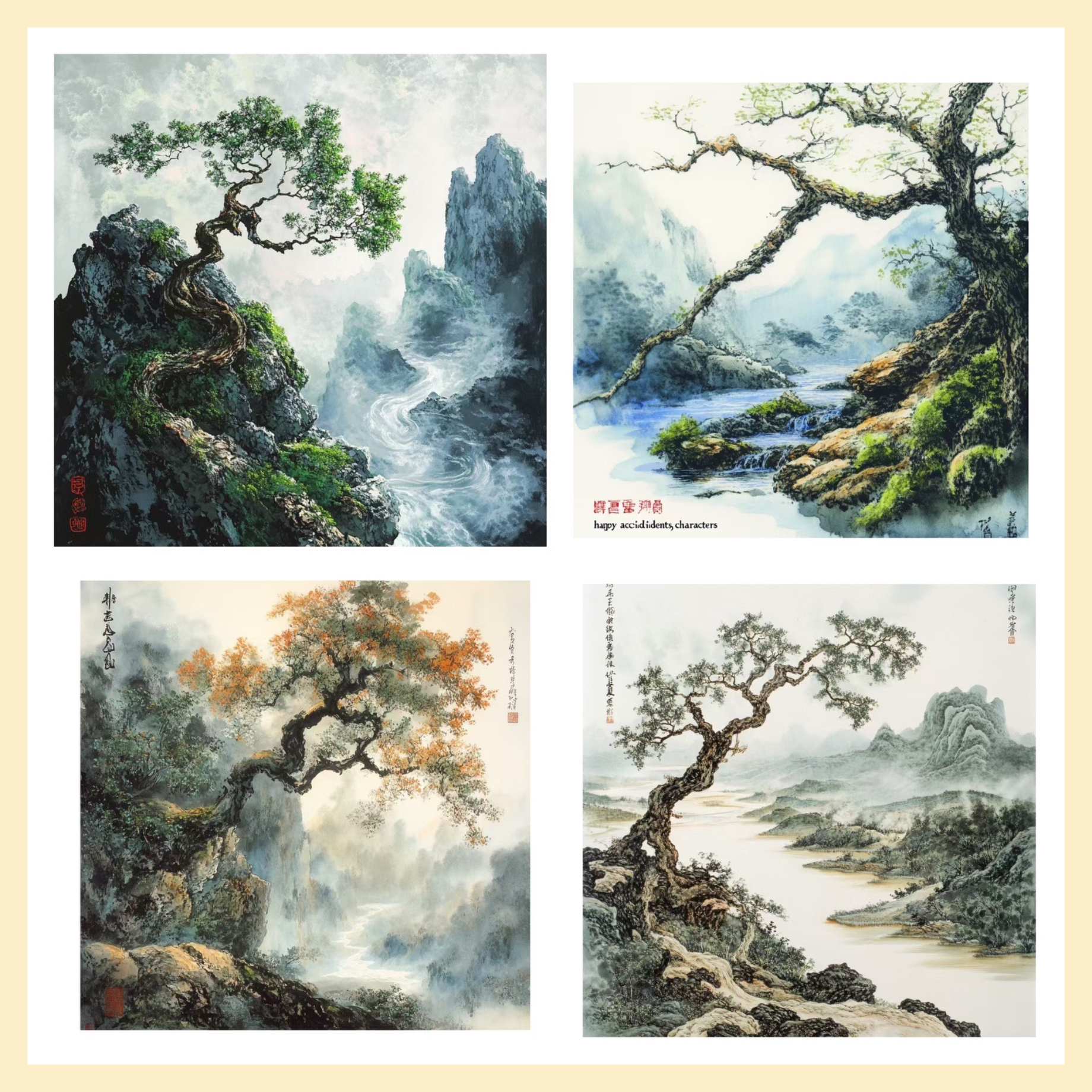

《對話時代》作者之一清華大學沈陽教授在朋友圈曬出來的AI繪畫新風格,AI學習能力遠遠超過普通人 李念輯制

未來它能強在哪里?它不是所謂的“大路貨”,它能結合產品的特性,又能夠讓人很有記憶點,就變成了一個從普通的廣告創意者變成了大師級別,這就需要我們把更多的大師的語料教給他,讓它來向大師學習。現在它是向普通從業者學習的,未來它跟著大師訓練一段時間可能就提高到90分了。所以,未來人類可能還會剩一兩個,比如像李淼老師這樣的是超越AI的,我們可以想辦法讓AI逐漸專業化。

倪賢豪:祖希老師說得很對。我們現在做的是基礎大模型,它是面向所有的場景,所以它可能會出現“事事通,事事松”這樣的狀態。如果具體到您提到的廣告行業,我們把這個廣告行業沉淀下來的幾十年的數據全灌進去,我們在學術上或者說工業界的說法叫“微調”,就灌進去微調一次,然后做出來專家大模型或者行業大模型,它生成廣告的水平,可能會被評價達到60、70或80分。

所以,就像我們剛才說的,整體普遍意義上的通用人工智能可能得四五年出現,但是在具體行業可能會來得很快,或者說近幾年就會產生比行業內多數從業人員平均水平更好的行業大模型,這樣也會帶來那個行業的結構性的失業,或者說需要他們至少都會用大模型。舉個例子說,在美工設計這個領域,以前我們需要用PS這些軟件就行了,但現在必須要用Midjourney這樣的一些行業的圖像生成模型,如果你不會用基本上就不會被錄用。

主持人李念分享上海專場新一代AI算力主題的觀點

不要被工具淘汰,如果那樣是人類的錯誤

主持人李念:昨天和今天兩場活動的話題都是我們《對話時代》這本書的最新數字技術的延續提升版。雖然今天現場李淼老師給我們潑了不少冷水,但是事實上說我們要從長時段上來看,以前我們一個變化一個突破都要經歷幾十年,現在則可能是一年甚至半個月都有變化,朱嘉明老師說兩個禮拜一個更新。所以,我們作為一個個體,一定要積極關注,剛才倪總也回答得非常好,我們怎么去關注它,至少要把它作為一個工具,否則你會被工具落下,這個不是工具的錯誤,而是你自己選擇的錯誤。所以,我們希望這兩場講座能給大家一個既有暢想未來,又有腳踏實地的選擇,大家一定要加強跟著AI走的意識。當然,頂端的技術人員另當別論,我們普通人是要這樣的。 整理:朱梅全 李念

作者:倪賢豪 李淼 李祖希

文:倪賢豪 李淼 李祖希圖:朱梅全 編輯:李念責任編輯:李念

轉載此文請注明出處。

- 免責聲明

- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法,不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險,讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前,請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。

新火種

2025-01-10

新火種

2025-01-10